Отдельные эпизоды биографии кардиолога Георгия Сидоренко приятно напоминают лучшие книги детства — такая в них атмосфера. Я попыталась подобрать ей название — не получилось. Невозможно определить, что чувствуешь, представляя, как твой герой, давно ставший профессором и академиком, достает из письменного стола ученическую тетрадку, в которой каллиграфическим почерком, принадлежавшим его отцу, когда тот еще был учащимся дореволюционной гимназии, написано, что сказал тот или другой писатель, музыкант, художник, ученый, изобретатель о каком-нибудь предмете, явлении или событии. Чувство есть, а названия нет. Так бывает…

Эта «аккуратнейшая тетрадка», как назвала ее дочь Георгия Сидоренко Наталья Аринчина, послужила образцом для ведения им таких же тетрадок, в которые он по примеру отца выписывал высказывания известных персон. Георгий Иванович периодически просматривал и свои, и отцовские выписки, подыскивая красноречивое сопровождение для своих лекций, которые он, как уверяют его бывшие студенты, а ныне тоже профессора, читал блестяще, срывая по окончании бурные аплодисменты.

— Чувствовалось, что он серьезно готовился к этим лекциям, — вспоминает Эдуард Зборовский, верный соратник и преданный ученик. — Говорил артистично, а завершал всегда цитатой или стихотворением. Многие наши преподаватели пользовались любовью, и многих мы одаривали аплодисментами, но теперь, когда собираемся и пускаемся в воспоминания, на память в первую очередь приходят лекции Сидоренко.

Как врач, преподаватель и ученый он происходил из того самого 26-го выпуска 1950 года, первого послевоенного набора в Минский мединститут, давшего Беларуси 47 профессоров и 15 академиков, среди которых невролог Игнатий Антонов, биохимик Юрий Островский, генетик Геннадий Лазюк и другие легенды медицинской науки.

Как врач, преподаватель и ученый он происходил из того самого 26-го выпуска 1950 года, первого послевоенного набора в Минский мединститут, давшего Беларуси 47 профессоров и 15 академиков, среди которых невролог Игнатий Антонов, биохимик Юрий Островский, генетик Геннадий Лазюк и другие легенды медицинской науки.

Дважды родившись

«У меня три родины, — говорил Георгий Сидоренко когда-то в одном интервью. — Киев, где я родился и прожил пять лет, Минск, где прожил еще 75, и Ташкент, куда попал после ранения с фронта, где перенес 6 операций, где меня буквально вернули к жизни и где я решил стать врачом».

В Киеве Сидоренки жили на Крещатике. Семья, в которой 21 августа 1925 года родился мальчик, уже имела двух подросших дочерей, и они принялись растить и воспитывать маленького братишку со всей заботой и лаской, на какую способны девчонки. От матери, учительницы языка и литературы, сыну досталась любовь к книгам, а от отца, который не только химию преподавал, но и работал настройщиком фортепиано, — удивительная музыкальность, которая проявлялась во всем.

Ребенком он выходил на балкон дома — и над Крещатиком летела его звонкая песня. Подростком, уже в Минске, он увлекся радиотехникой, может быть, не столько потому, что это было тогда повальное увлечение, сколько по той причине, что, собирая радиоприемники, можно было постоянно слушать классическую музыку — она тогда транслировалась часто, будучи важной частью советской культурной политики. Став взрослым и начав преподавать в институте, он не только использовал музыку в своих лекциях, но и включал ее студентам в перерывах, объявляя, что это за произведение, кем написано, и добавляя, что еще можно сказать о мелодии и композиторе. Такие просветительские минутки практиковали в прежние годы многие педагоги. Но надо еще знать, что паузы, которые встречались в речи профессора Сидоренко, возникали не от того, что он тщательно подбирает слова или что-то не может вспомнить, а потому, что в это время «идут заключительные аккорды» музыки, которая звучит у него в голове.

Мог стать и музыкантом, и радиотехником, но Великая Отечественная война, заставшая его еще школьником, развернула судьбу в сторону медицины. Хотя никакого разворота могло не быть вообще, если бы не радио и музыка.

Он оказался на фронте, где был так тяжело ранен, что успел попасть в списки погибших. Его фамилия значилась на могильной табличке среди имен советских воинов, похороненных в Польше, а тело, накрытое чем-то черным, было оставлено умирать в госпитале в Ташкенте, куда привезли его после того, как вдруг выяснилось, что в нем еще теплится жизнь. Три ранения, два из которых — в шею и грудь — сквозные, не оставляли шансов на то, что эта жизнь продлится, а не вот-вот угаснет. Она угасала с каждым мгновением и угасла бы, если бы не включили радио и не зазвучала в стенах госпиталя классическая музыка. Она и вернула бойца Сидоренко в число живых ко всеобщему удивлению.

Тогда, находясь на лечении в госпитале и долгие месяцы наблюдая труд медиков, он и решил поступить в медицинский. После исцеления вернулся в Минск, где с окончанием войны возобновил учебу в школе и стал одним из первых выпускников, получивших золотую медаль, — ее как награду за успехи в учебе как раз только-только ввели постановлением Совета народных комиссаров СССР от 30 мая 1945 года. Вручение первых медалей минским отличникам происходило — вот знак так уж знак! — в оперном театре.

Задача значительной сложности

Отличник в учебе часто отличник во всем, и студент 4-й группы Георгий Сидоренко, молодой человек в круглых очках на худом сосредоточенном лице с чертами, которые, наверное, называются волевыми (губы сжаты, подбородок напряжен, взгляд решительный), оказался в своих студенческих научных работах заметным настолько, что решено было «оставить» его на кафедре факультетской терапии у Бориса Ипполитовича Трусевича, который когда-то учился с будущим писателем Булгаковым и нашей медицинской легендой Казимиром Гродзицким. И началось.

«Георгий Иванович, он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора», — вертелось у меня в голове все время, пока я старалась увидеть внутренним зрением человека, о котором предстояло писать. Георгий Иванович Сидоренко, как и герой фильма, в котором звучат эти слова, работал в научном институте и тоже конструировал приборы, которым были обязаны своими диссертациями многие доктора и кандидаты наук.

— В конце 1968 года у нас на кафедре в сотрудничестве с инженерами из БГУ создается группа по разработке технических средств для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, — рассказывает профессор Зборовский.

— В конце 1968 года у нас на кафедре в сотрудничестве с инженерами из БГУ создается группа по разработке технических средств для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, — рассказывает профессор Зборовский.

Первый результат работы этой группы — вышедшая в 1973 году под редакцией Сидоренко монография «Ранняя инструментальная диагностика гипертонической болезни и атеросклероза».

«В настоящее время не остается сомнений, что массовое распространение сердечно-сосудистых заболеваний, и в первую очередь гипертонии и ишемической болезни сердца, является серьезнейшей проблемой медицины 20-го века», — пишет Георгий Иванович во введении. Так больше не пишет никто. Сердечно-сосудистые заболевания называют проблемой века, но не медицины. А он их берет на себя. Выявление истоков этих заболеваний, их «доклинической стадии» называет «задачей значительной сложности» — и ставит первоочередной целью «обследование больших контингентов практически здоровых людей». Называет такое решение, если задействовать для него хоть средний медперсонал, хоть высококвалифицированных специалистов, «нерациональным и нереальным» — и предлагает научный подход: информацию о пациентах собирать и обрабатывать автоматически, предоставляя врачам только «окончательно творчески оценить полученные результаты».

Танец на лесной полянке

Слово «скрининг» уже вовсю мелькало на страницах советской и зарубежной медицинской печати, но чаще всего его понимали как «просеивание» населения на предмет сортировки по принципу «здоров/болен». Доктор Сидоренко видел в этом потерю информации, ведь больного заново придется обследовать, так почему бы не обогатить программы скрининга возможностью выявления величины патологических сдвигов? «По полученным данным вполне возможно синтезировать машинный вероятностный диагноз», — написал он.

«Как-то я гулял в лесу и мне пришла идея, определившая мой путь на десятилетия вперед. Я подумал, что можно установить «обратную связь» — сделать так, чтобы сердце само управляло выбором нужного лекарства в нужный момент в нужных дозах. Когда меня осенило, я начал отплясывать прямо на лесной полянке», — пишет Георгий Иванович в книге «Медицина и творчество».

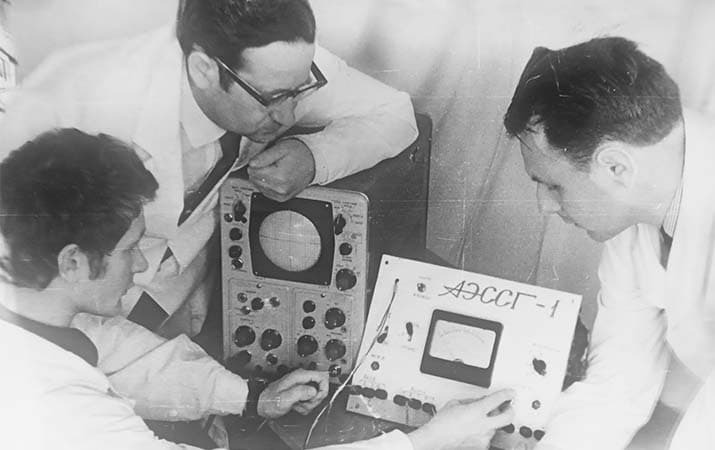

«Обратную связь» обеспечивали серенькие аппаратики размером со спичечный коробок. Они надевались на пациента и в течение суток фиксировали нарушения сердечного ритма. Статья Нормана Холтера, в которой он описал метод непрерывной регистрации ЭКГ с помощью портативного устройства, вышла в 1961 году, но советская медицина шла своим путем. В Ленинграде работала группа, изобретавшая велосипед, а в Минске команда Сидоренко пробовала создать усовершенствованный холтер, который выдавал бы доктору не только количество и характер нарушений сердечного ритма у пациента, но и какое лекарство ему надо назначить и в какой дозировке.

Могучая кучка

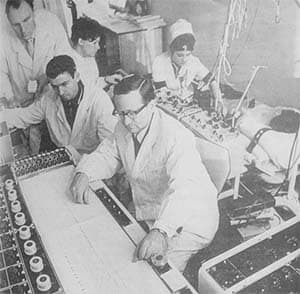

— Вот она, первая могучая кучка, — говорит профессор Зборовский, показывая фотографию в советском издании про Беларусь, выпускаемом для иностранцев.

Не раз в подобных изданиях напишут про эту «кучку», но фотография отразила особый момент: профессор Сидоренко за пультом энцефалографа, вокруг сгруппировались сотрудники.

— Это Семен Элькинд, талантливый инженер, его задачей было поддерживать функционирование приборов, — комментирует Эдуард Иосифович. — Это наш первый лаборант Валентина Ключникова, потом Позднякова. А это Галина Сергеевна Борисова, ею разрабатывался кожно-гальванический детектор. Я стою за спиной у Элькинда, но мое рабочее место за энцефалографом, где я должен исследовать скорость пульсовой волны, характеристику сфигмограммы, реакцию на нитроглицерин в целях диагностики атеросклеротических явлений, влияние повышения давления на артерии и так далее.

Эта могучая кучка — первые из первых, объединенные в организованную при кафедре факультетской терапии и при участии инженеров из БГУ лабораторию кибернетических методов диагностики и биоуправления. Для 1970-х годов название лаборатории впечатляет.

— Это был очень трудный период, — рассказывает Наталья Аринчина. — Ради каждой мелочи, которую хотелось внедрить, надо было ехать в Москву и пробиваться там через советы. Я помню, с каким волнением каждый раз папа ездил туда, как «пробивал» отдельные приборы и идеи, гадая, дадут ли поддержку.

Кибернетика, как и генетика, не считалась наукой, но Георгий Иванович с другом и однокурсником генетиком Геннадием Лазюком сумели удержаться на плаву и доказать, что их науки полезны.

— Поскольку пациентов-сердечников чаще всего кормили в палатах, в небольшом помещении, изначально предназначенном для столовой, повесили рыжие занавески — отделили ими много рабочих мест, — вспоминает Наталья Аринчина.

Письменные столы, окруженные занавесками, — в таких ячейках работали кардиологи, физики, инженеры… Речь идет о столовой кардиологического отделения на 5-м этаже 4-й клиники. Отсюда и выйдет в 1977 году Белорусский НИИ кардиологии, который будет возглавлять сначала Сидоренко, потом Зборовский.

Чудесная атмосфера

Жена Евгения Ромуальдовна — однокурсница. Познакомились, правда, раньше, до института — на выпускном вечере, который был общим для юношей и девушек, учившихся тогда в разных школах. Вместе поступили в институт, вместе учились, вместе всю жизнь проработали.

— Мама оставалась папиной музой до конца своих дней, — говорит Наталья Аринчина. — У них были потрясающие отношения. Я буквально 2–3 семьи за всю жизнь наблюдала с подобными отношениями. Маму он боготворил, пел ей романсы и рисовал ее портреты. Он ведь еще замечательно рисовал.

«Нам с сестрой много времени не уделялось, родители были для этого слишком заняты, но мы жили их жизнью и о них знали все: какие задачи решаются на кафедре, какими проблемами живет лаборатория, что произошло на дежурстве в клинике, кого пришлось спасать. Хорошо помню, как передавала куклу девочке, которой была сделана операция на сердце, и каждый день узнавала, как она себя чувствует», — рассказывает Наталья Георгиевна.

Несмотря на родительскую занятость, дочери не испытывали недостатка внимания: нехватка времени для общения с лихвой компенсировалась его качеством. Вот папа дома, что-то читает. И вдруг срывается с места, как школьник, и «на огромной скорости» мчится к ним с книгой или журналом: «Все, слушайте!»

— Мы быстренько укладываемся на диван — и папа, давясь от смеха, читает нам какую-нибудь юмористическую историю, а мы от души хохочем, — вспоминает с улыбкой дочь. — У нас в семье было принято собирать любой юмор: заметки, рассказы, карикатуры… Такая была традиция. Еще одна — слушать музыку: папа включал ее громко — и мы слушали. Мы знали всех итальянских исполнителей, известных в то время. А когда в Москве гастролировал театр «Ла Скала», наши родители все бросили и на 4 дня уехали смотреть спектакли. Вернувшись, они не могли держать при себе эмоции и рассказывали все в мельчайших подробностях: и что происходило на сцене, и как звучали музыка и голоса, они доставали пластинки и давали нам слушать. Я до сих пор помню ту атмосферу. Это было чудесно!

Такая же чудесная атмосфера царила на кафедре. Чтобы понять, что это была не просто кафедра, а вторая семья, достаточно знать, что молодые сотрудники приводили своих невест на смотрины. Всей кафедрой дружно ходили в бассейн: с женами, мужьями и детьми. А после летнего отпуска каждый должен был рассказать, как он отдыхал. Это означало, что или снимался фильм, или делались слайды, или выпускалась газета. Мало этого — надо было еще приготовить блюдо, связанное с тем местом, где прошел отдых, и подготовить о нем интересный рассказ.

— Папа такие рассказы готовил в стихах, — говорит Наталья Аринчина. — Это было в стиле Корнея Чуковского, весело.

Как же интересно было жить!

В одной своей книге Георгий Сидоренко рассуждает о том, что было бы, если бы Лев Толстой, Тициан, Леонардо да Винчи и Павлов ушли на заслуженный отдых — какие потери понесло бы человечество, даже если бы выделило им пенсию. Цитировал в этом месте Толстого: «Ценность жизни обратно пропорциональна квадрату расстояния до смерти. Тут-то и идет самая драгоценная работа жизни и для себя, и для других».

Я спросила, кто из тех, кого Георгий Иванович так часто цитировал устно и письменно, был для него наиболее ценен. «Подозреваю, что Тесла», — говорю я и попадаю в яблочко. Наталья Георгиевна подтверждает: «Да, Тесла. Очень важный он был в жизни папы. Он и в моей жизни важный».

Тайны красных блокнотов

— Часто папа ложился спать, положив рядом на тумбочку блокнот и ручку. Эти блокноты в красных обложках я каждый год все детство дарила ему на 23 февраля. И вот он ложится спать, рядом блокнот и ручка. Ночью к нему приходит какая-нибудь идея, или вопрос, который надо решить, или мысль о том, чего пока нет в медицине и не только в медицине. Он просыпается, быстро делает запись в блокнот — коротко, просто фабулу, а утром просматривает запись, вспоминает, что его натолкнуло на эту мысль, и придумывает какое-то самое первое решение — как это можно осуществить. Таких блокнотов у него набралось очень много. Мне в наследство досталось несколько.

А дальше, когда Наталья стала студенткой, она не раз наблюдала, как ее папа «достает» из этих блокнотов идеи и отдает их на разработку студентам, которые занимаются в его кардиологическом научном кружке. Идеи постепенно превращаются в проекты, проекты — в приборы, возникают целые серии этих приборов, за которые группа ученых — кардиологи, физики, математики, программисты — получает Государственную премию.

Художник Исаак Левитан в одном письме написал:

Сердце можно лечить только сердцем.

Кардиолог Георгий Иванович Сидоренко именно так и лечил.