Вопросы междисциплинарного взаимодействия и коммуникации в здравоохранении рассмотрели на республиканской научно-практической конференции с международным участием. Мероприятие, посвященное Международному дню врача общей практики, прошло на базе БГМУ и стало площадкой для обмена опытом специалистов из Беларуси, России, Казахстана.

Пленарное заседание открыли первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь Юрий Горбич и ректор БГМУ, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор мед. наук, профессор Сергей Рубникович. В своих приветственных словах они подчеркнули незаменимую роль врача общей практики в обеспечении доступности и качества медицинской помощи.

В ходе пленарного заседания рассматривались вопросы диспансеризации, выявления онкопатологии, сахарного диабета, а также обращения лекарственных средств. С докладами выступили ведущие специалисты.

Роль ВОП в диспансеризации

В течение последних двух лет Минздравом проделана большая работа по совершенствованию одного из важнейших профилактических мероприятий — диспансеризации.

Об этом рассказала начальник отдела первичной медицинской помощи главного управления организации медицинской помощи Минздрава Ольга Юрченко.

Об этом рассказала начальник отдела первичной медицинской помощи главного управления организации медицинской помощи Минздрава Ольга Юрченко.

— В 2023 году при проведении диспансеризации основное внимание уделялось выявлению факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, — сообщила специалист. — В 2024 году задачи диспансеризации были расширены, добавлены задачи по раннему выявлению ХНИЗ, а также, что особенно важно, в мероприятия по диспансеризации интегрированы скрининги онкологических заболеваний, ранняя диагностика предопухолевых заболеваний. При этом значительно увеличился охват населения и количество выявленных случаев.

Специалист акцентировала внимание на выявленных случаях онкопатологии, подчеркнув, что каждая цифра в отчете — это спасенная человеческая жизнь. Так, в рамках диспансеризации в 2024 году выявлено 857 случаев рака молочной железы (РМЖ), 647 — рака шейки матки (РШМ), 1 824 — рака предстательной железы, 368 — колоректального рака (КРР). При этом абсолютное большинство на ранних стадиях: РШМ — 98,9 %, РМЖ — 83 %, РПЖ — 79,6 % и самый сложный для диагностики КРР — 60,6 %.

Ольга Юрченко рассказала о нововведениях вступившего в силу 1 января 2025 года постановления Минздрава № 173 от 16.12.2024, утвердившего Инструкцию «О порядке проведения диспансеризации взрослого населения». Регламентировано, что диспансеризация проводится в течение одного рабочего дня: лицам в возрасте 18–39 лет — 1 раз в 3 года, лицам в возрасте от 40 лет и за 5 лет до достижения общеустановленного пенсионного возраста — 1 раз в год. В течение двух рабочих дней 1 раз в год лицам, достигшим общеустановленного пенсионного возраста, а также в течение 5 лет до достижения такого возраста.

В новой редакции инструкции о проведении диспансеризации взрослого населения исключен перечень заболеваний (состояний), подлежащих медицинскому наблюдению в амбулаторных условиях для взрослого населения и упразднена анкета выявления факторов риска развития неинфекционных заболеваний. Включены: карта оценки симптомов и признаков предопухолевых и опухолевых заболеваний (форма 1-А) и карта учета проведения диспансеризации взрослого (форма 2у-ДВ). Образцы этих форм находятся в приложениях к Инструкции.

— Карта 1-А структурирована по основным локализациям онкологических заболеваний, включает выявление определенных симптомов и признаков по данным, получаемым как при опросе пациента (полость носа, околоносовые пазухи, гортань, ЖКТ, мочевой пузырь, предстательная железа), так и при осмотре (кожные покровы, полость рта, язык и глотка, шея, молочная железа), — уточнила специалист.

Заполнением формы 1-А занимается средний медперсонал, работающий в команде ВОП, при выявлении отклонений по любой локализации обязательна консультация врача, в первую очередь ВОП, который при необходимости направляет пациента к профильным специалистам.

Ольга Юрченко сообщила, что изменения внесены в схему диспансеризации. Диагностические обследования проводятся всем пациентам независимо от наличия/отсутствия хронических заболеваний с кратностью, установленной в соответствующей возрастной группе. Общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, уровень глюкозы, ЭКГ, флюорография, медосмотр женщин в смотровом кабинете — 1 раз в 3 года в группе 18–39 лет, 1 раз в год в группе старше 40 лет (список дополняется измерением внутриглазного давления). Кроме того, женщинам выполняется ПАП-тест: 21–29 лет — 1 раз в 3 года; ВПЧ-тест: 30–39 лет — 1 раз в 6 лет; 40–60 лет — 1 раз в 5 лет, мужчинам исследование на ПСА: 50–65 лет — 1 раз в 2 года.

Еще одно нововведение: осмотр полости рта 1 раз в 3 года (в двух возрастных группах, т. е. 18–39 лет и старше 40) специалистом стоматологического профиля (зубным фельдшером, врачом) или врачом-оториноларингологом.

При наличии ранее установленного хронического заболевания список обследований при диспансеризации дополняется в соответствии с требованиями клинических протоколов.

— По результатам опросов, осмотров и исследований оцениваются факторы риска и оформляется карта учета проведения диспансеризации взрослого (форма 2у-ДВ), которая подлежит хранению в медицинской карте пациента для амбулаторно-поликлинических организаций. С расширением цифровизации у нас много электронных форм, но данная карта обязательно хранится и в бумажном варианте, — подчеркнула Ольга Юрченко.

Очень важный момент, на котором акцентировала внимание специалист Минздрава, — профилактическое консультирование пациента, которое возможно и необходимо проводить с использованием шкалы SCORE, отражающей выявленные факторы риска, суммарный сердечно-сосудистый риск.

— Пациента нужно проинформировать о выявленных отклонениях в показателях лабораторных и клинико-инструментальных обследований, факторах риска, их негативном влиянии на здоровье, необходимости диспансерного наблюдения, избавления от вредных привычек. Пациент должен понимать, что делать дальше. Так, при высоких сердечно-сосудистых рисках нужно знать основные принципы самоконтроля АД в домашних условиях, доврачебной помощи при острых жизнеугрожающих состояниях, — отметила Ольга Юрченко.

Следует сообщить о возможности посещать Школу пациента, рекомендовать ресурсы с проверенной, достоверной, полезной информацией. Например, спецпроект «Медицинского вестника», ориентированный на пациентов, — интернет-портал «Здоровые люди» (24health.by).

Раннее выявление онкопатологии и предопухолевых заболеваний

В 2024 году в Беларуси выявлено 58 649 новых случаев заболеваний злокачественными новообразованиями. Об этом сообщил директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова, доктор мед. наук, профессор Сергей Поляков.

В 2024 году в Беларуси выявлено 58 649 новых случаев заболеваний злокачественными новообразованиями. Об этом сообщил директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова, доктор мед. наук, профессор Сергей Поляков.

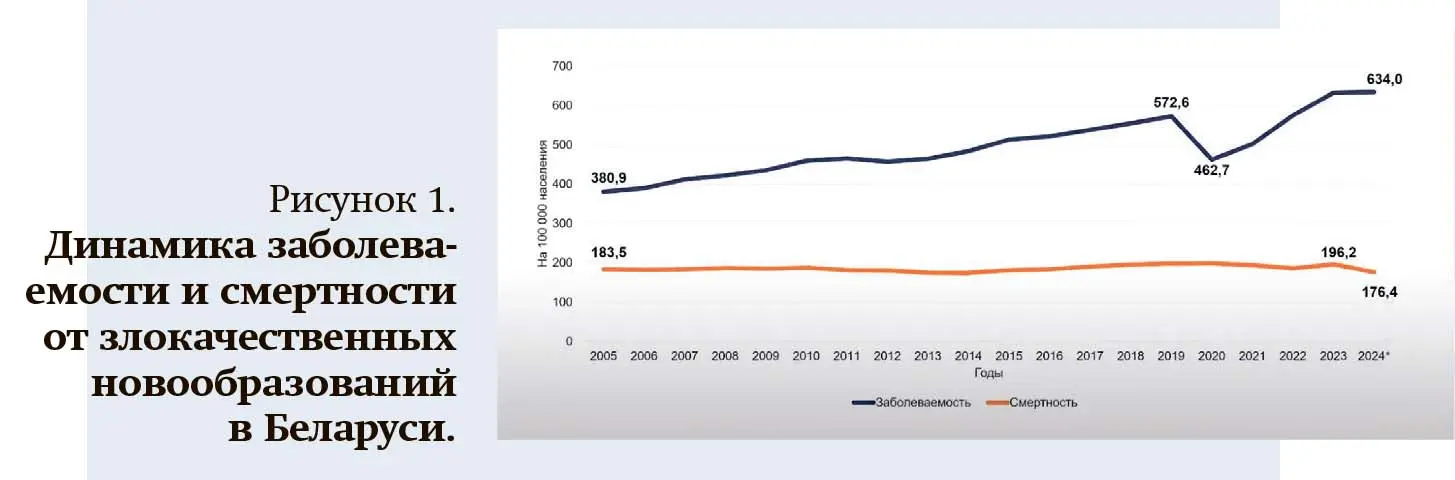

— Заболеваемость в 2023 и 2024 годах осталась на одном уровне и составила 634 на 100 тысяч населения, — уточнил главный внештатный онколог Минздрава. — Это средний показатель в развитых европейских странах, мы находимся примерно на одном уровне с Данией, Финляндией, Швецией. Тенденция роста распространенности злокачественных новообразований отмечается во всем мире. Самое главное: чем раньше выявляем, тем лучше можем помочь нашим пациентам. Впервые за длительный период нам удалось снизить смертность от злокачественных новообразований: в 2023-м — 196,2, в 2024-м — 176,4 на 100 тысяч населения. Это свидетельствует о том, что наши общие усилия приводят к определенному успеху. Результат, который имеют в своей практике онкологи, напрямую зависит от работы ВОП, к которым пациенты обращаются на первом этапе (см. рис. 1).

Структура онкопатологии остается прежней. У мужчин лидирует рак предстательной железы, у женщин — молочной железы. Колоректальный рак у мужчин сейчас на 3-м месте после рака легкого, у женщин на 2-м. В структуре смертности от злокачественных новообразований рак легкого лидирует у мужчин, рак молочной железы у женщин, суммарно среди мужчин и женщин — колоректальный рак.

— Начиная с 2020 года отмечается постепенное увеличение выявлений на 1-й и 2-й стадиях, суммарно это более 60 %, — сообщил Сергей Поляков. — Плавно снижается процент выявлений на 4-й стадии, то есть запущенных форм, но все равно эта цифра остается высокой, почти 18 %. Это те пациенты, которые, к сожалению, каким-то образом теряются и выпадают из процессов ранней диагностики — первичного обращения, диспансеризации, скрининга.

Показатели по отдельным локализациям отличаются. Лучшие результаты при выявлении РМЖ у женщин (1-й, 2-й стадии — 73,1 %, 4-й — 9,1 %), РПЖ у мужчин (1-й, 2-й стадии — 64,5 %, 4-й — 12,9 %), что стало результатом проделанной работы по скринингу (маммография, определение ПСА).

Сергей Поляков отметил, что если в начале 2000-х почти 60 % мужчин с РПЖ попадали к онкологам уже с метастазами, то сейчас почти 65 % на ранних стадиях, которые можно радикально излечить.

Удельный вес выявления РШМ составляет 14 %, КРР — 25,3 %. Отдельная тема — рак полости рта и глотки: лишь 24,4 % выявляются на 1-й и 2-й стадиях, 47,5 % — на 4-й.

— А ведь это опухоли визуальной локализации, для которых запущенной мы считаем не только 4-ю, но и 3-ю стадию, — уточнил главный онколог. — Получается в общей сложности более 70 % выявляемых случаев рака полости рта и глотки — запущенные формы. Большая образовательная и организационная работа проведена стоматологами, за последние несколько лет в этом плане хорошо продвинулись оториноларингологи, начав выполнять биопсию. Но пока, к сожалению, мы не удовлетворены результатами выявления этих визуальных форм рака, которые можно заподозрить при осмотре полости рта. Это говорит о том, что не все врачи выполняют осмотр!

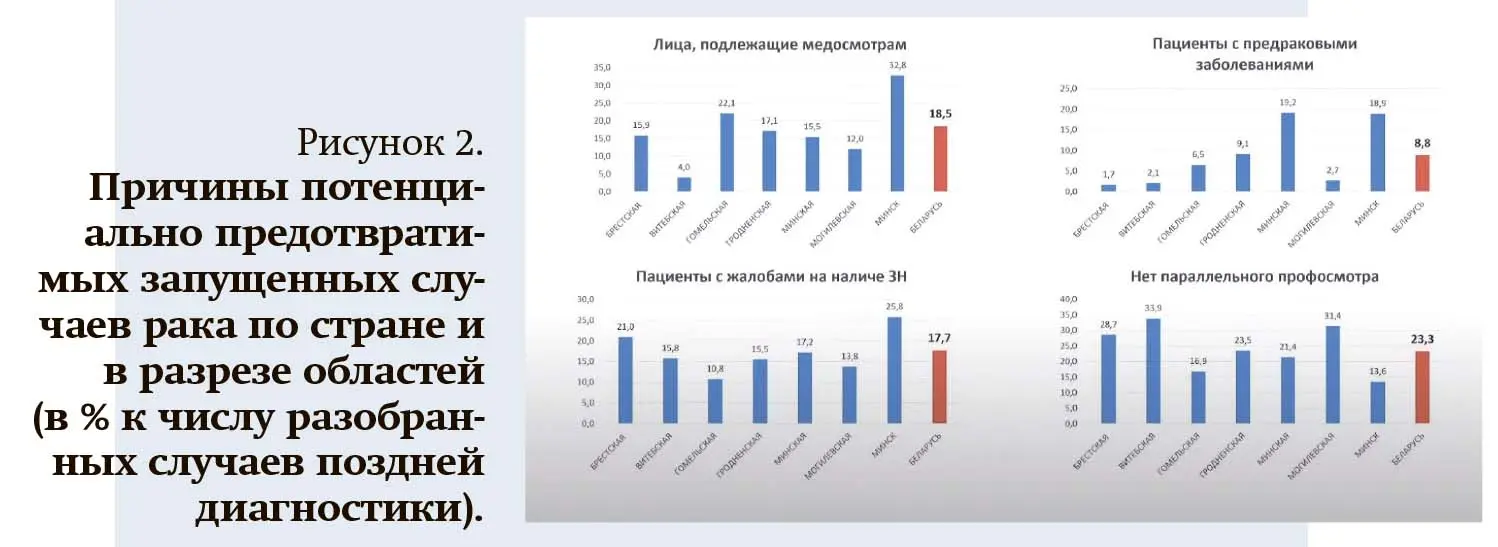

Сергей Поляков ознакомил участников конференции с исследованием, посвященным анализу случаев запущенности и поздней диагностики злокачественных новообразований (см. рис. 2).

Среди пациентов с запущенными формами рака:

- 18,5 % — лица, подлежащие медосмотрам, но не прошедшие их;

- 17,7 % — пациенты, обращавшиеся с жалобами на наличие новообразований, но не направленные на дальнейшее обследование или консультации к узким специалистам;

- 8,8 % — пациенты с предраковыми заболеваниями, не направленные вовремя на необходимое лечение;

- 23,3 % — отсутствие параллельного профосмотра (пациент обратился с жалобой, его пролечили, но не направили на дополнительный профосмотр).

— Таким образом доля потенциально предотвратимых запущенных случаев рака составила 68 % (к числу разобранных случаев поздней диагностики), — отметил Сергей Поляков. — Это те случаи, которые можно было предотвратить, если бы на уровне первичного звена выполнялись прописанные в нормативной базе мероприятия по ранней диагностике предопухолевых и опухолевых заболеваний.

Фокус на сахарный диабет

О междисциплинарном взаимодействии врача-эндокринолога и ВОП с акцентом на проблеме сахарного диабета рассказала заведующая кафедрой эндокринологии БГМУ, доктор мед. наук, профессор Татьяна Мохорт.

О междисциплинарном взаимодействии врача-эндокринолога и ВОП с акцентом на проблеме сахарного диабета рассказала заведующая кафедрой эндокринологии БГМУ, доктор мед. наук, профессор Татьяна Мохорт.

— За последние 30 лет общая распространенность СД 2-го типа в нашей стране увеличилась в 7,8 раза, — констатировала специалист. — И такая тенденция отмечается во всем мире. Расчетный показатель распространенности сахарного диабета в Центрально-Европейском регионе, включая Республику Беларусь, — 5–7 % населения. Реальный показатель у нас — 4,1 %. Это может говорить о том, что часть пациентов остаются недиагностированными.

Проблема СД 2-го типа является одной из наиболее социально значимых. Так, СД 2-го типа повышает риск смерти от сердечной недостаточности в 3 раза, от инсульта — в 2–4 раза. Кроме того, СД вышел на первое место среди причин хронической болезни почек. До 40 % пациентов с СД имеют диабетическую ретинопатию и угрозу слепоты, до 10 % — диабетическую стопу и угрозу ампутации конечностей. Помимо сосудистых и микрососудистых осложнений СД 2-го типа повышает риск 13 локализаций рака, артрозов и остеопороза, неалкогольной жировой болезни печени, гиперурикемии, артрозов и остеопороза и других патологий.

— Ранняя диагностика и грамотное ведение пациентов с СД 2-го типа на самом деле позволяют предотвратить развитие многих других заболеваний, — подчеркнула Татьяна Мохорт. — Тем более возможности адекватной терапии сейчас значительно расширились.

В свою очередь при своевременном выявлении пациентов с предиабетом можно предотвратить развитие диабета, и в этом процессе огромную роль играет первичное звено — врачи общей практики. Доказано, что ключевой проблемой, ведущей к предиабету и СД, являются избыточная масса тела и ожирение. Другие факторы риска — семейный анамнез (СД у родственников 1-й линии), возраст старше 45 лет, артериальная гипертензия, гиперхолестеринемия, синдром поликистозных яичников у женщин. Таких пациентов обязательно надо направлять на тестирование показателей гликемии.

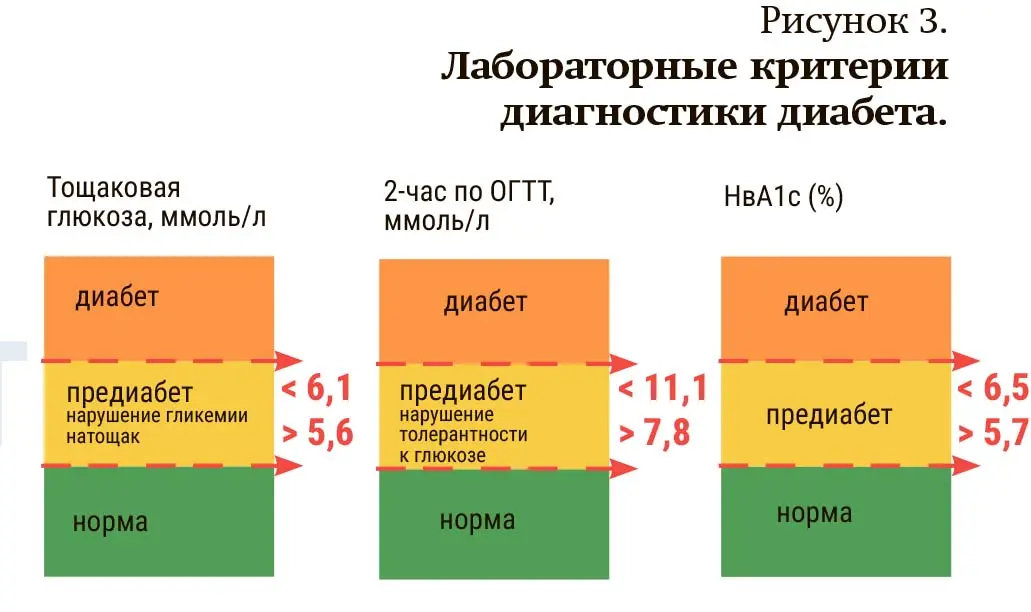

Лабораторная диагностика предиабета и раннего выявления СД основана на определении уровня гликированного гемоглобина, гликемии натощак, рандомного уровня глюкозы крови или общего глюкозотолерантного теста (ОГТТ) (см. рис. 3).

Основными документами, необходимыми в практической деятельности ВОП при выявлении и ведении пациентов с СД, являются: клинические протоколы по оказанию помощи пациентам с эндокринными заболеваниями, утвержденные постановлением Минздрава № 85 от 21.06.2021 года, а также подготовленное сотрудниками возглавляемой Татьяной Мохорт кафедры методическое пособие «Роль врача общей практики в ведении пациентов с сахарным диабетом 2-го типа: 5 основных шагов», в котором прописаны мероприятия по раннему выявлению СД 2-го типа, лабораторная диагностика, скрининг хронических осложнений СД, комплексный план лечения, принципы фармакотерапии.

Об обращении лекарственных средств

Вопросы обращения лекарственных средств регламентированы множеством нормативных документов. О наиболее значимых в практической деятельности ВОП рассказала профессор кафедры клинической фармакологии БГМУ, кандидат мед. наук, доцент Лариса Гавриленко.

Вопросы обращения лекарственных средств регламентированы множеством нормативных документов. О наиболее значимых в практической деятельности ВОП рассказала профессор кафедры клинической фармакологии БГМУ, кандидат мед. наук, доцент Лариса Гавриленко.

Согласно закону Республики Беларусь № 161-3 от 20.07.2006 «Об обращении лекарственных средств» в редакции № 13-З от 13.05.2020, к реализации и медицинскому применению допускаются ЛС: после их государственной регистрации или регистрации в рамках ЕАЭС; после упрощенной процедуры регистрации для препаратов, зарегистрированных в странах с жесткой регуляторной системой или Европейским агентством по ЛС либо прошедшие переквалификацию ВОЗ; после процедуры условной регистрации. Для получения достоверной информации по лекарственным средствам, допущенным к медицинскому применению в Беларуси, Лариса Гавриленко порекомендовала официальный интернет-ресурс Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении (https://www.rceth.by).

— Именно здесь врач-специалист, в том числе врач общей практики, должен черпать важную информацию по применению лекарственных средств, а не в справочниках или энциклопедиях, — подчеркнула специалист. — В разделе «Базы данных онлайн» (https://www.rceth.by/Refbank) представлен целый перечень государственных реестров ЛС, зарегистрированных в нашей стране. Обратите внимание на реестр ЛС, зарегистрированных в рамках ЕАЭС. Дело в том, что на других интернет-ресурсах по поиску ЛС может выдаваться информация «регистрация в Беларуси отсутствует», но на самом деле препараты зарегистрированы в рамках ЕАЭС, доступны в Беларуси, вы можете их назначать и выписывать пациентам.

Также Лариса Гавриленко акцентировала внимание на страничке «Информация по безопасности лекарственных средств», где постоянно обновляется информация по безопасному применению ЛС и минимизации рисков. Даже у давно зарегистрированных и используемых препаратов регуляторные органы (как нашей страны, так и России, Европы, США) могут выявлять новые риски и нежелательные явления и регламентировать внесение этой информации в инструкции по применению.

Еще один необходимый в работе ВОП документ — постановление Совета министров Республики Беларусь «О вопросах бесплатного и льготного обеспечения лекарственными средствами и перевязочными материалами» № 1650 от 30.11.2007 (в редакции № 76 от 01.02.2024), которым утверждены: Положение о порядке бесплатного и льготного обеспечения ЛС и перевязочными материалами отдельных категорий граждан; Перечень заболеваний, дающих право гражданам на бесплатное обеспечение ЛС, выдаваемыми по рецептам врачей в пределах Перечня основных ЛС, при амбулаторном лечении, а также лечебным питанием.

Лариса Гавриленко напомнила, что не реже 1 раза в год формируется Республиканский формуляр лекарственных средств, который, в свою очередь, используется для формирования перечня основных ЛС амбулаторного этапа оказания медицинской помощи льготным категориям граждан, годовых планов централизованных закупок, клинических протоколов и методов лечения.

На текущий момент Республиканский формуляр включает 1 059 лекарственных средств, в том числе 84 препарата для лечения орфанных заболеваний, — отметила специалист. — В перечне основных ЛС для граждан, имеющих право на льготное, в том числе бесплатное обеспечение, 633 препарата, в том числе 123 — для детей до 3-х лет, которые нуждаются в амбулаторной терапии заболеваний, не требующих госпитализации.

Лариса Гавриленко также сообщила, что при оказании медицинской помощи по жизненным показаниям установлен перечень заболеваний (в настоящее время в нем 83 нозологические единицы), при которых в случае доказанной неэффективности или непереносимости ЛС, включенных в Республиканский формуляр, граждане Беларуси обеспечиваются иными ЛС за счет республиканского и/или местных бюджетов. Подробности прописаны в постановлении Минздрава № 19 от 31.01.2024 «О порядке обеспечения граждан Республики Беларусь лекарственными средствами, не включенными в Республиканский формуляр лекарственных средств».

Пороговое значение индикатора социальной безопасности страны, рекомендованное ВОЗ, составляет 4 % расходов ВВП на здравоохранение, — отметила Лариса Гавриленко. — При этом фактически в Беларуси в течение последних лет удельный вес расходов государства на здравоохранение превышает этот показатель. Так, в 2024 году расходы на здравоохранение по системе Минздрава профинансированы в сумме 11,79 млрд рублей, что составило 4,8 % ВВП.

…После пленарного заседания работа конференции продолжилась в четырех секциях. Обсуждались вопросы междисциплинарного взаимодействия ВОП с врачами-кардиологами, онкологами, эндокринологами, инфекционистами, коммуникация в работе команды врача общей практики (одну из тем см. на с. 13). Также прошли два онлайн-семинара: белорусско-российский, посвященный активному долголетию, и белорусско-казахский по актуальным вопросам общей врачебной практики.