До недавнего времени методами оценки первичного (тромбоцитарного) гемостаза являлись подсчет количества тромбоцитов в общем анализе крови, реакция кровяного сгустка, а также пробы Айви, Дьюка, при которых делались проколы в области предплечья или мочки уха и оценивалось время кровотечения. Лишь в отдельных центрах выполнялась оптическая агрегатограмма, этот метод не был общедоступным. В настоящее время бурного развития лабораторной диагностики в арсенале врачей наряду с оптической применяется импедансная агрегатометрия, которая дает возможность оценивать исходное состояние тромбоцитарного звена гемостаза с целью предупреждения развития кровотечений как во время операции, так и на фоне проводимой антиагрегантной терапии.

Екатерина КабаеваОсобую роль приобретает своевременная диагностика тромбоэмболических осложнений и их адекватная коррекция у пациентов, которые в связи с наличием хронической сердечно-сосудистой и другой патологии принимают антикоагулянтную терапию в течение длительного времени.

Екатерина КабаеваОсобую роль приобретает своевременная диагностика тромбоэмболических осложнений и их адекватная коррекция у пациентов, которые в связи с наличием хронической сердечно-сосудистой и другой патологии принимают антикоагулянтную терапию в течение длительного времени.

Врачам различных специальностей необходимо знать основные способы оценки первичного гемостаза, показания к их применению в клинической практике, уметь трактовать полученные результаты. Обладание этими знаниями и навыками позволяет своевременно корректировать дозировки и схемы назначаемых пациенту препаратов, повышая эффективность терапии.

Система свертывания крови

Система гемостаза (свертывания крови) представляет собой сложный комплекс биологических процессов, обеспечивающих поддержание жидкого состояния крови, остановку кровотечений при повреждении сосудов и растворение тромбов, выполнивших свою функцию. Она включает в себя три основных компонента:

- сосудистую стенку;

- тромбоциты и клетки крови;

- плазменные факторы свертывания крови.

Первичный гемостаз (сосудисто-тромбоцитарный, микроциркуляторный) реализуется путем прекращения или уменьшения кровопотери за счет спазма травмированного сосуда и образования тромбоцитарного агрегата (первичной гемостатической пробки) в зоне повреждения сосуда. Осуществляется посредством набухания и образования отростков тромбоцитов, их адгезии, агрегации и секреции, ретракции сгустка, спазма мелких сосудов, образования белого тромбоцитарного тромба в сосудах микроциркуляции.

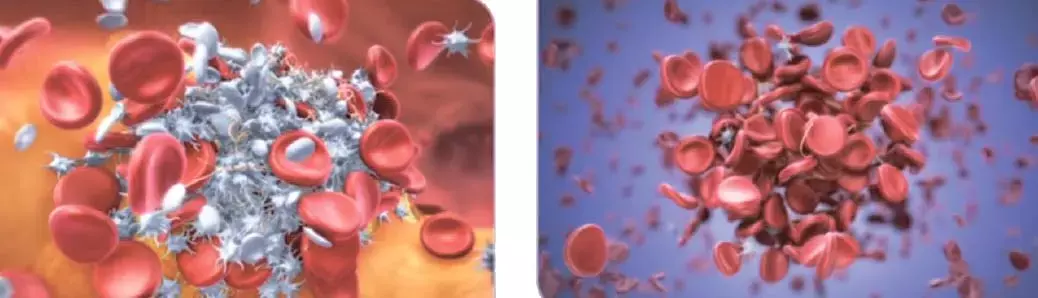

Осуществляется в капиллярах, венозных и артериальных сосудах до 100–200 мкм в диаметре. В крупных сосудах тромбоцитарный тромб не выдерживает высокого давления и большой скорости кровотока и вымывается (см. рис. 1). В крупных сосудах гемостаз осуществляется путем формирования более прочного окончательного красного кровяного тромба (фибринового).

Рисунок 1. Тромбоцитарный (артериальный) и венозный тромбы.

Тромбоциты, или кровяные пластинки, представляют собой безъядерные дискообразные клетки диаметром 2–3 мкм, которые продуцируются мегакариоцитами костного мозга, выделяются в кровоток и циркулируют около 10 дней. Треть всех тромбоцитов находится в селезенке, 2/3 циркулируют в крови. Нормальное содержание тромбоцитов в крови у взрослых составляет от 150 000 до 400 000 клеток на 1 микролитр (мкл) крови, или от 150 до 400×109/л. У детей нормы могут немного отличаться в зависимости от возраста.

Определение количества тромбоцитов в крови и плазме

Подсчет количества тромбоцитов выполняется с помощью гематологического анализатора (определяется количество, средний объем тромбоцитов, дисперсия распределения тромбоцитов по объему).

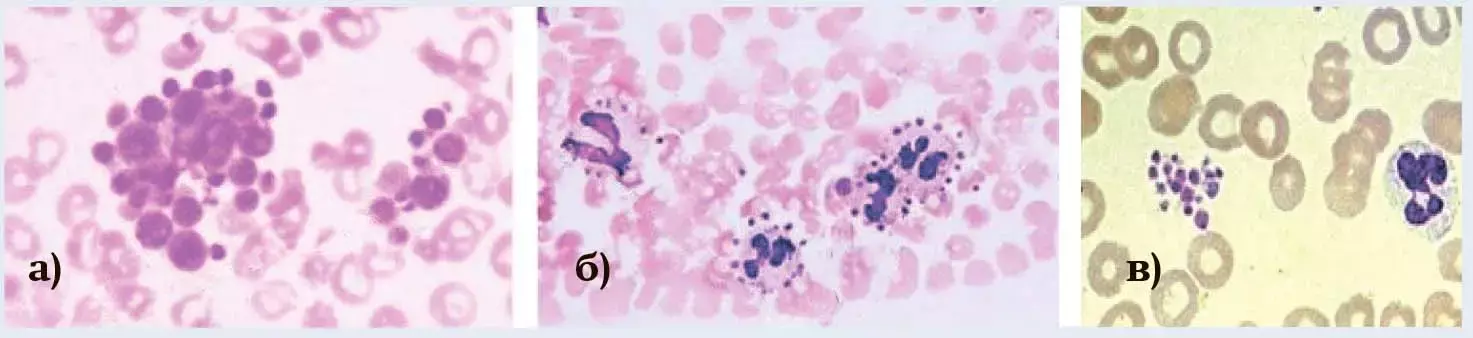

Применявшиеся ранее подсчет количества тромбоцитов в мазках крови (метод Фонио, при котором тромбоциты подсчитывают в окрашенных мазках крови на 1 000 эритроцитов), и подсчет количества тромбоцитов в камере Горяева не являются стандартизированными тестами, имеют высокую погрешность и не рекомендованы, поскольку в мазке могут иметь место такие морфологические феномены, как тромбоцитарный сателлизм (оседание тромбоцитов на поверхности лейкоцитов), скопления тромбоцитарных агрегатов, наличие гигантских тромбоцитов (см. рис. 2).

Рисунок 2. Морфологические феномены тромбоцитов в мазке крови: а) гигантские тромбоциты; б) тромбоцитарный сателлизм; в) скопление тромбоцитов.

Тромбоцитарные индексы: средний объем тромбоцитов, дисперсия распределения тромбоцитов по объему.

MPV (средний объем тромбоцитов) увеличивается с возрастом: с 8,6–8,9 фл у детей 1–5 лет до 9,5–10,6 фл у людей старше 70 лет. «Молодые» кровяные пластинки имеют больший объем, поэтому при ускорении тромбоцитопоэза средний объем тромбоцитов возрастает. Увеличение MPV наблюдается у пациентов с идиопатической тромбоцитопенической пурпурой, тиреотоксикозом, сахарным диабетом, миелопролиферативными заболеваниями, атеросклерозом, у курильщиков и лиц, страдающих алкоголизмом. MPV снижается после спленэктомии, при синдроме Вискотта — Олдрича.

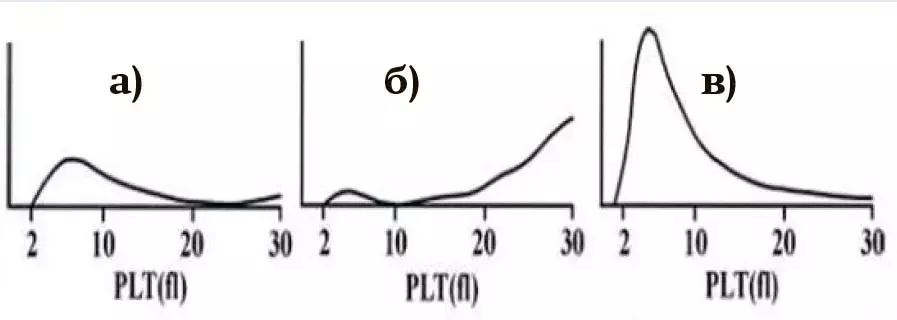

PDW (ширина распределения тромбоцитов по объему) измеряется в процентах (коэффициент вариации тромбоцитометрической кривой) и количественно отражает гетерогенность популяции этих клеток по размерам (степень анизоцитоза тромбоцитов) (см. рис. 3). В норме PDW составляет 1–20 %. Наличие в крови преимущественно молодых форм приводит к сдвигу гистограммы вправо, старых клеток — влево.

Рисунок 3. Графическое отображение показателя в норме и при отклонениях от нормы: а) норма; б) тромбоцитопения; в) гипертромбоцитоз, наличие макротромбоцитов.

Рисунок 3. Графическое отображение показателя в норме и при отклонениях от нормы: а) норма; б) тромбоцитопения; в) гипертромбоцитоз, наличие макротромбоцитов.

РСТ (тромбокрит) является параметром, который отражает долю объема цельной крови, занимаемую тромбоцитами. Он аналогичен гематокриту и выражается в процентах. В норме тромбокрит составляет 0,15–0,40 %.

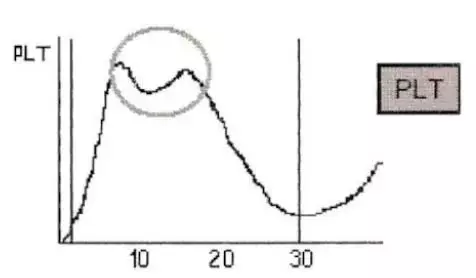

Рисунок 4. Два пика на тромбоцитарной гистограмме.Измененная тромбоцитарная гистограмма может иметь несколько пиков (см. рис. 4). Возможные причины: анизоцитоз тромбоцитов, восстановление тромбоцитарного звена после химиотерапии, агрегация тромбоцитов.

Рисунок 4. Два пика на тромбоцитарной гистограмме.Измененная тромбоцитарная гистограмма может иметь несколько пиков (см. рис. 4). Возможные причины: анизоцитоз тромбоцитов, восстановление тромбоцитарного звена после химиотерапии, агрегация тромбоцитов.

Тромбоцитарная формула характеризует размеры, форму, структуру тромбоцитов в мазках крови (окраска по Нохту). По степени зрелости различают следующие формы тромбоцитов: юные 2–4,5 %, зрелые (87–98 %), старые (0–3 %), дегенеративные (тромбоциты раздражения, вакуолизированные тромбоциты, 2–4,5 %).

По диаметру выделяют: микроциты (1,5 мкм), нормоциты (2–4 мкм), макроциты (5 мкм), мегалоциты (6–10 мкм) (см. рис. 5).

Рисунок 5. Различные по морфологическим характеристикам тромбоциты.

Исследование функциональной активности тромбоцитов применяется:

- для определения причин различных видов кровоточивости и тромбозов;

- подбора методов профилактики и лечения;

- предупреждения послеоперационных кровотечений и тромбоэмболий;

- контроля эффективности и безопасности терапии антиагрегантными препаратами.

Развернутое исследование агрегационных функций тромбоцитов проводится для оценки сохранности тромбоцитов:

- при выполнении плазма- и цитафереза, гемосорбции;

- использовании аппаратов искусственного кровообращения и гемодиализа;

- хранении тромбоцитосодержащих трансфузионных сред.

Оптическая агрегатометрия

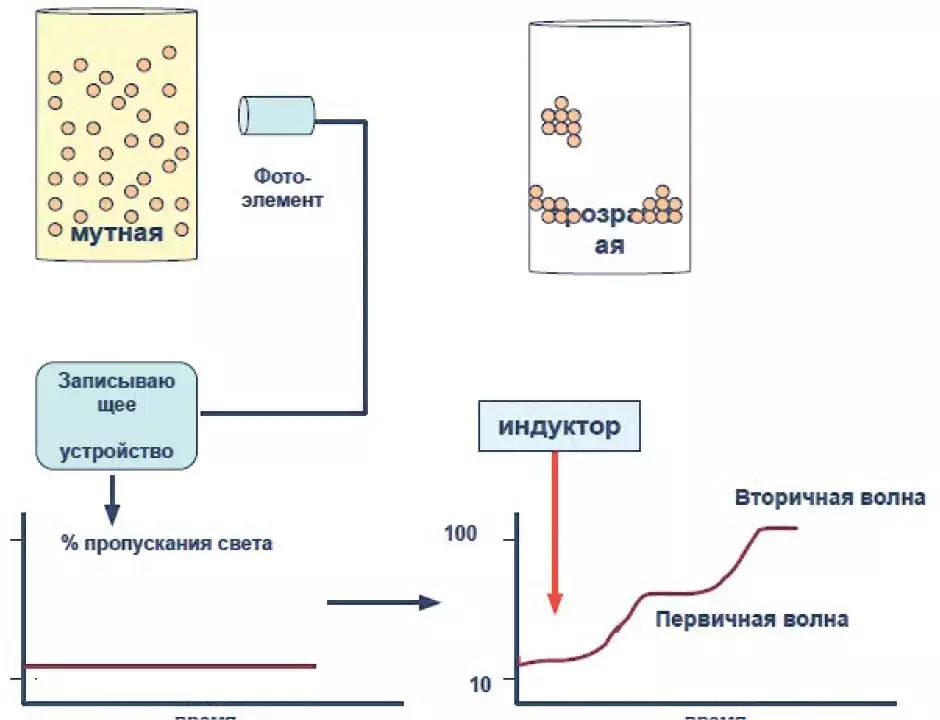

Проводится с помощью прибора агрегометра. Принцип метода состоит в том, что после добавления агрегирующего агента к богатой тромбоцитами плазме, находящейся в кювете агрегометра, образуются агрегаты тромбоцитов и снижается исходная оптическая плотность (см. рис. 6).

Рисунок 6. Принцип оптической агрегатометрии.

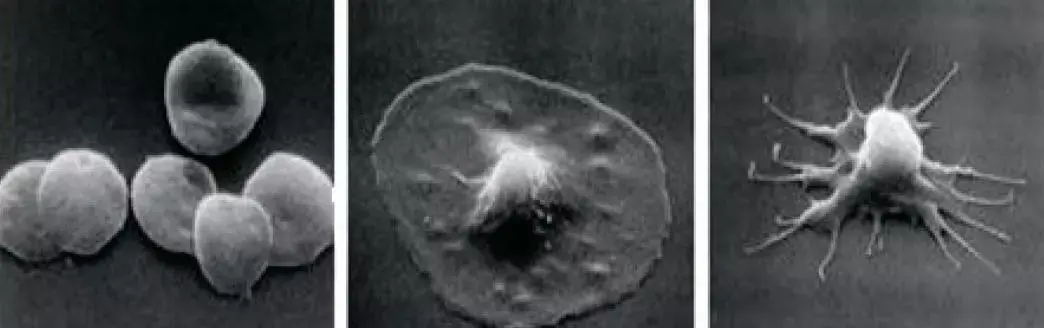

Исследование проводится на плазме, обогащенной тромбоцитами (200–250×109/л). Для ее получения выполняется центрифугирование крови при скорости 1 000–1 500 об/мин в течение 5–7 минут. Фотооптический агрегометр регистрирует изменение светопропускания (оптической плотности) обогащенной тромбоцитами плазмы при длине волны 500–700 нм после добавления индуктора агрегации и формирования тромбоцитарных агрегатов. Для инициации агрегации могут использоваться физиологические (АДФ, коллаген, адреналин, тромбин) и нефизиологические (ристомицин) индукторы. Их добавление вызывает активацию тромбоцитов, изменение их формы из дискоидной в сферическую (адреналин не изменяет форму тромбоцитов) (см. рис. 7).

Рисунок 7. Тромбоциты в покое и при активации (микроэлектронная микроскопия).

Изменение оптической плотности во времени графически отображается в виде агрегационной кривой. В зависимости от причины нарушения агрегации при добавлении определенного индуктора агрегация будет отсутствовать или значительно изменяется форма кривой.

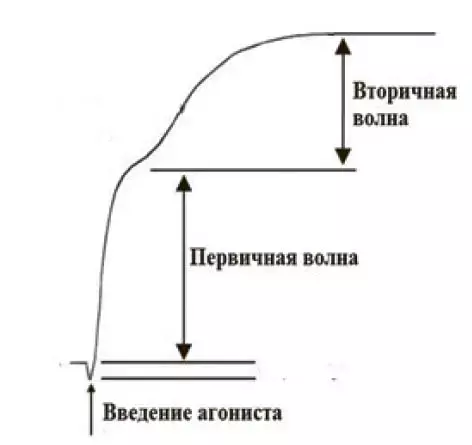

Рисунок 8. Классическая двухфазная кривая агрегации тромбоцитов.При введении адреналина и малых доз АДФ обычно образуется двухфазная кривая агрегации (см. рис. 8).

Рисунок 8. Классическая двухфазная кривая агрегации тромбоцитов.При введении адреналина и малых доз АДФ обычно образуется двухфазная кривая агрегации (см. рис. 8).

Вторая волна связана с реакцией высвобождения гранул тромбоцитов. При введении других агонистов либо при высоких концентрациях индукторов возможно слияние первой и второй волн.

Основные параметры агрегатограммы можно интерпретировать только после предварительной оценки активности тромбоцитов по типам кривых агрегатограммы: двухфазная/монофазная, обратимая/необратимая, отсутствие агрегации. Определяют:

- степень агрегации — максимальный зарегистрированный % агрегации (светопропускание) ≈ 95 %;

- скорость агрегации — агрегация (% светопропускания) за 1 минуту;

- время агрегации — время достижения максимальной агрегации;

- длительность Lag-фазы — время от внесения индуктора до начала агрегации.

Агрегационная активность в норме при использовании различных индукторов: АДФ (5,0 мкмоль/мл) — 60–90 %; адреналин — 40–70 %, коллаген — 50–80 %.

Рисунок 9. Нормальная агрегатограмма.Варианты нормальной агрегатограммы представлены на рис. 9.

Рисунок 9. Нормальная агрегатограмма.Варианты нормальной агрегатограммы представлены на рис. 9.

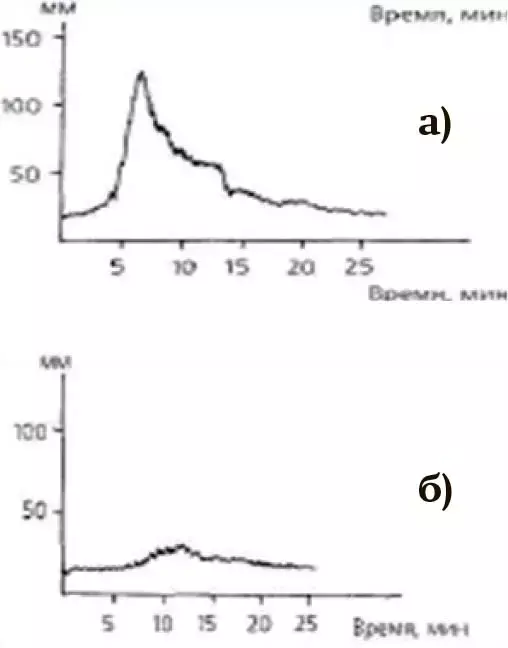

Рисунок 10. Гипоагрегация на оптической агрегатограмме: а) нарушение функции высвобождения (отсутствие второй волны и быстрая дезагрегация); б) агрегатограмма при тромбастении Гланцмана.Признаки гипоагрегации (см. рис. 10):

Рисунок 10. Гипоагрегация на оптической агрегатограмме: а) нарушение функции высвобождения (отсутствие второй волны и быстрая дезагрегация); б) агрегатограмма при тромбастении Гланцмана.Признаки гипоагрегации (см. рис. 10):

- ↓степени агрегации;

- ↓скорости агрегации;

- ↑длительности Lag-фазы;

- нет второй волны.

Признаки гиперагрегации:

- степени агрегации;

- скорости агрегации;

- длительности Lag-фазы;

- монофазная кривая.

Важно! Оптическая агрегатометрия регистрирует макро- и микроагрегаты, более чувствительна к гипоагрегации. Результаты агрегатограммы могут варьировать в зависимости от препаратов (НПВС, аспирин и др.), которые принимал пациент накануне либо даже за 5 дней до исследования. Для постановки диагноза нужны повторные агрегатограммы в динамике, данные анамнеза и клинические проявления (см. табл. 1).

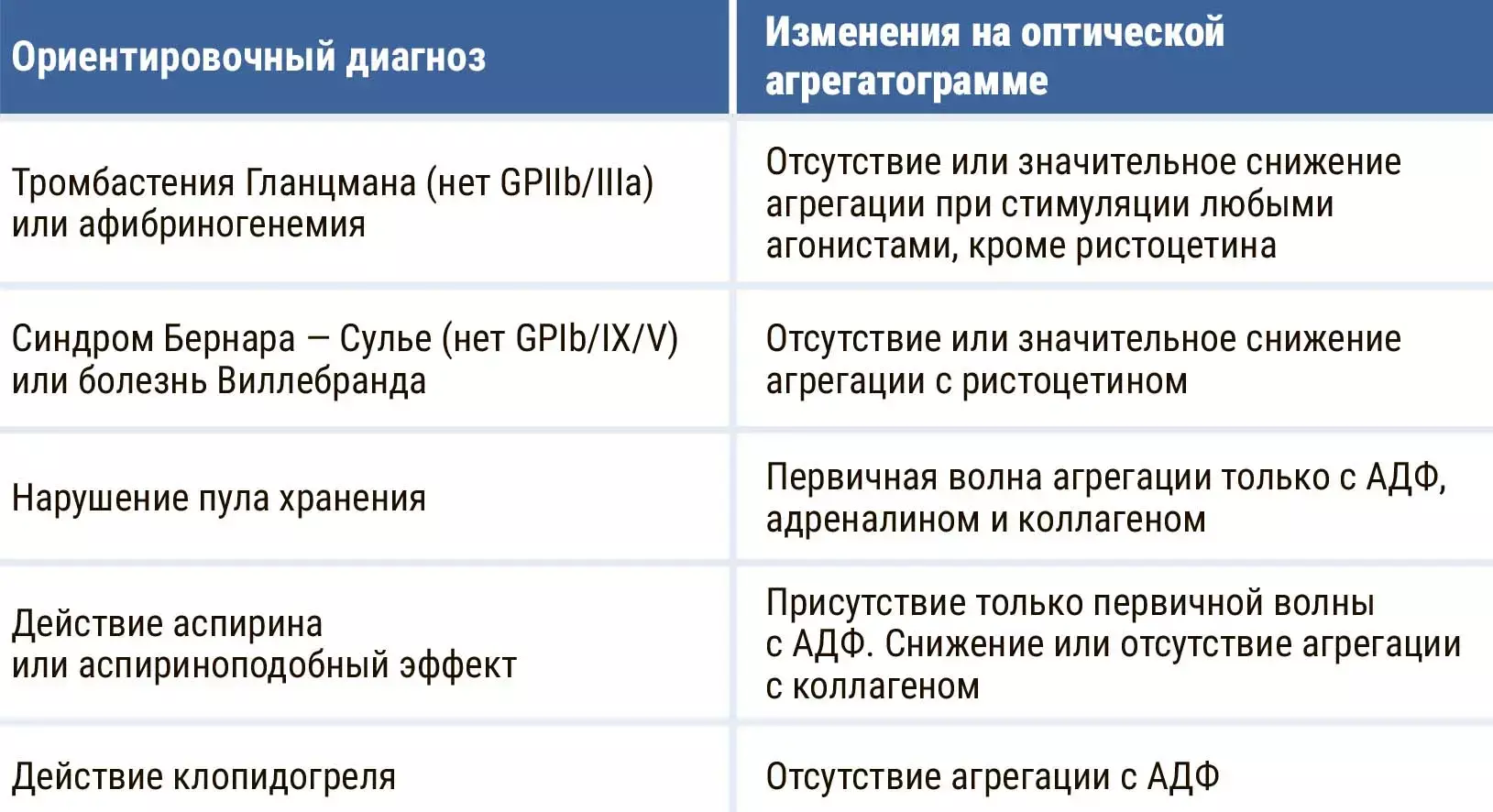

Таблица 1. Основные характеристики состояний тромбоцитов и их влияние на тесты оптической агрегатограммы.

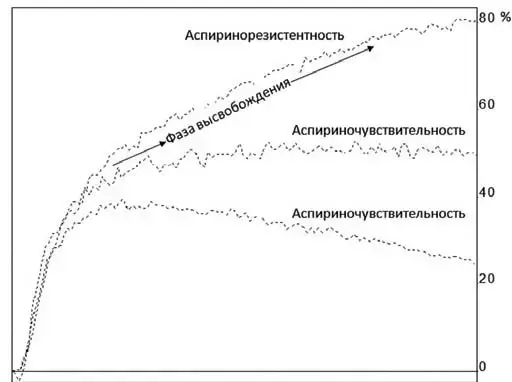

Аспиринорезистентность

Рисунок 11. Варианты агрегатограммы при различной чувствительности к ацетилсалициловой кислоте.Одним из наиболее часто используемых антитромботических препаратов является ацетилсалициловая кислота, однако у некоторых пациентов отмечается аспиринорезистентность. Оптическая агрегатометрия позволяет анализировать и корректировать процесс дезагрегантной терапии, повышая эффективность лечения (см. рис. 11).

Рисунок 11. Варианты агрегатограммы при различной чувствительности к ацетилсалициловой кислоте.Одним из наиболее часто используемых антитромботических препаратов является ацетилсалициловая кислота, однако у некоторых пациентов отмечается аспиринорезистентность. Оптическая агрегатометрия позволяет анализировать и корректировать процесс дезагрегантной терапии, повышая эффективность лечения (см. рис. 11).

Возможные варианты аспиринорезистентности:

Клиническая — неспособность лекарственного средства предотвратить тромботический эпизод у конкретного пациента.

Биохимическая — недостаточное подавление функции тромбоцитов на фоне приема лекарственного средства, установленное по результатам лабораторных тестов.

Истинная резистентность:

- полиморфизм генов циклооксигеназы (ЦОГ);

- полиморфизм рецепторов GP IIb/IIIa, GP Iba, P2Y1, P2Y12;

- ускоренное обновление тромбоцитов.

Ложная резистентность:

- низкая комплаентность (приверженность лечению) пациента;

- лекарственные взаимодействия;

- недостаточная доза лекарственного средства;

- сниженная биодоступность;

- нарушение регуляции альтернативных (нетромбоцитарных) путей продукции ТхА2 (эндотелий, моноциты, макрофаги).

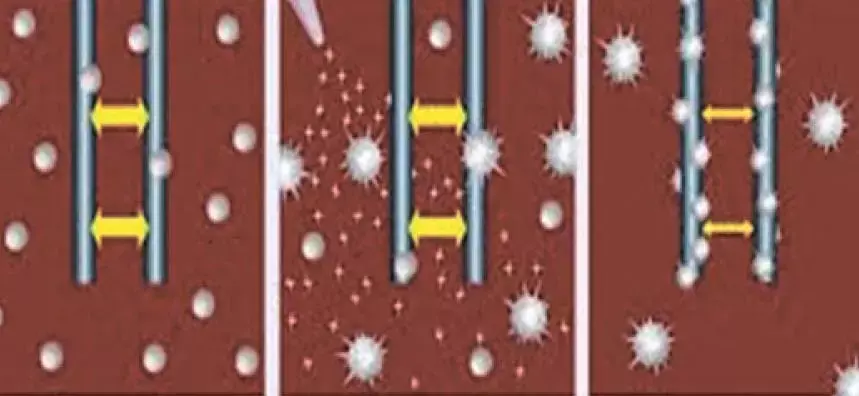

Импедансная агрегатометрия

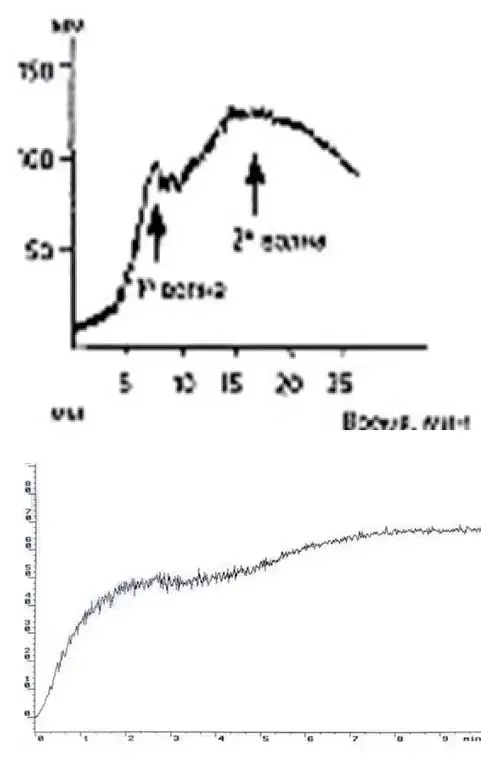

Наряду с оптической агрегатометрией в настоящее время в клиническую практику активно внедряется импедансная агрегатометрия, которая представляет собой графическое отображение изменения импеданса (сопротивления) во времени после формирования монослоя тромбоцитов на открытых частях электрода и стимуляции агрегации в цельной крови (в физиологическом окружении других форменных элементов крови) (см. рис. 12). Метод позволяет диагностировать основные тромбоцитарные патологии и болезнь Виллебранда, осуществлять контроль действия любых антитромбоцитарных препаратов (аспирина, клопидогреля и пр.).

Рисунок 12. Принцип работы импедансного агрегометра. При инкубировании цельной крови на поверхности медных электродов, покрытых серебром, образуется монослой неактивированных тромбоцитов. При активации они начинают налипать и таким образом изменять электрическое сопротивление между электродами.

Преимущества:

- широкий спектр агонистов и концентраций индукторов агрегации;

- измерение спонтанной агрегации;

- возможность исследования на цельной крови;

- отсутствие необходимости предварительного центрифугирования крови и, соответственно, дополнительного риска активации тромбоцитов;

- отсутствие ограничений на работу с липемичными и иктеричными образцами (метод не оптический);

- возможность проведения исследования очень быстро (≈10 мин/тест), выполнения больших объемов тестов в день;

- на один тест требуется малое количество цельной крови (≈300 мкл);

- использование одноразовых электродов, нет необходимости их мыть.

Недостатки:

- меньшая распространенность метода по сравнению с оптической агрегацией;

- бóльшая стоимость оборудования и цена за тест при применении одноразовых электродов, при использовании многоразовых электродов — необходимость их мыть;

- затруднена регистрация некоторых эффектов (например, дезагрегации) и диагностика некоторых тромбоцитарных патологий (например, типирование болезни Виллебранда);

- ограничение при работе с тромбоцитами ниже 100 тыс/мкл (резко падает чувствительность метода).

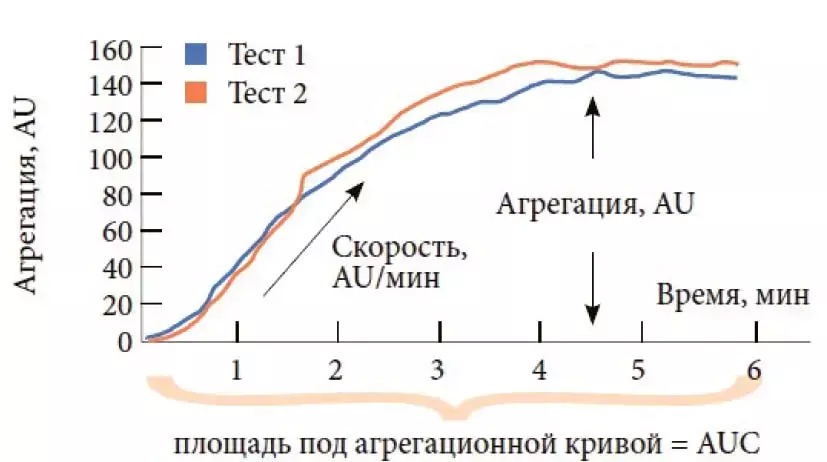

Рисунок 13. Графическое изображение импедансной агрегатограммы.Основные показатели импедансной агрегатометрии (см. рис. 13):

Рисунок 13. Графическое изображение импедансной агрегатограммы.Основные показатели импедансной агрегатометрии (см. рис. 13):

- Amplitude Curve — амплитуда кривой (степень агрегации, Ом);

- Slope Curve — наклон кривой (скорость агрегации, Ом/мин);

- Lag time — время задержки агрегации (сек);

- Area Area Under Curve (AUC) — площадь под кривой (AU × мин).

Основные тесты импедансной агрегатометрии

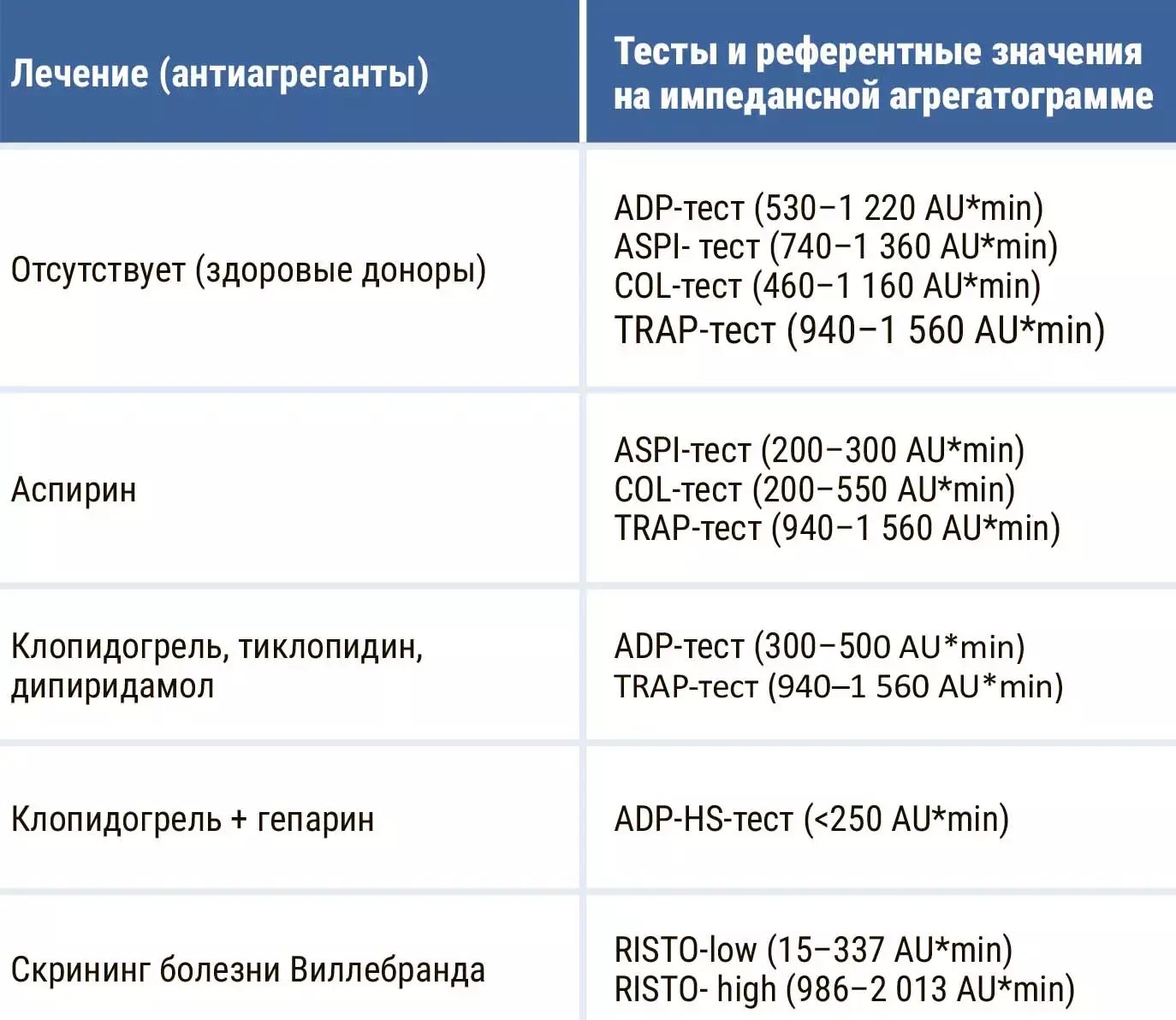

В названиях основных тестов импедансной агрегатограммы отражены индукторы, которые добавляют при проведении теста для оценки эффективности различных атитромбоцитарных препаратов (см. табл. 2).

Таблица 2. Антиагрегантные препараты, тесты и референтные значения на импедансной агрегатограмме.

- ASPI-тест — тест с арахидоновой кислотой, позволяет оценить эффективность терапии аспирином.

- ADP-тест — тест с АДФ, позволяет оценить эффективность терапии клопидогрелем, плавиксом и др.

- TRAP-тест — тест с тромбином, позволяет оценить эффективность терапии антагонистами GP IIb/IIIa.

- COL-тест — тест с коллагеном, активация тромбоцитов коллагеном.

- RISTO-тест — тест с ристоцетином, позволяет оценить функциональную активность фактора фон Виллебранда.

- ADP-HS — тест клопидогрель + гепарин.

Важно! Импедансная агрегатометрия преимущественно регистрирует макроагрегаты; является более чувствительной к гиперагрегации.

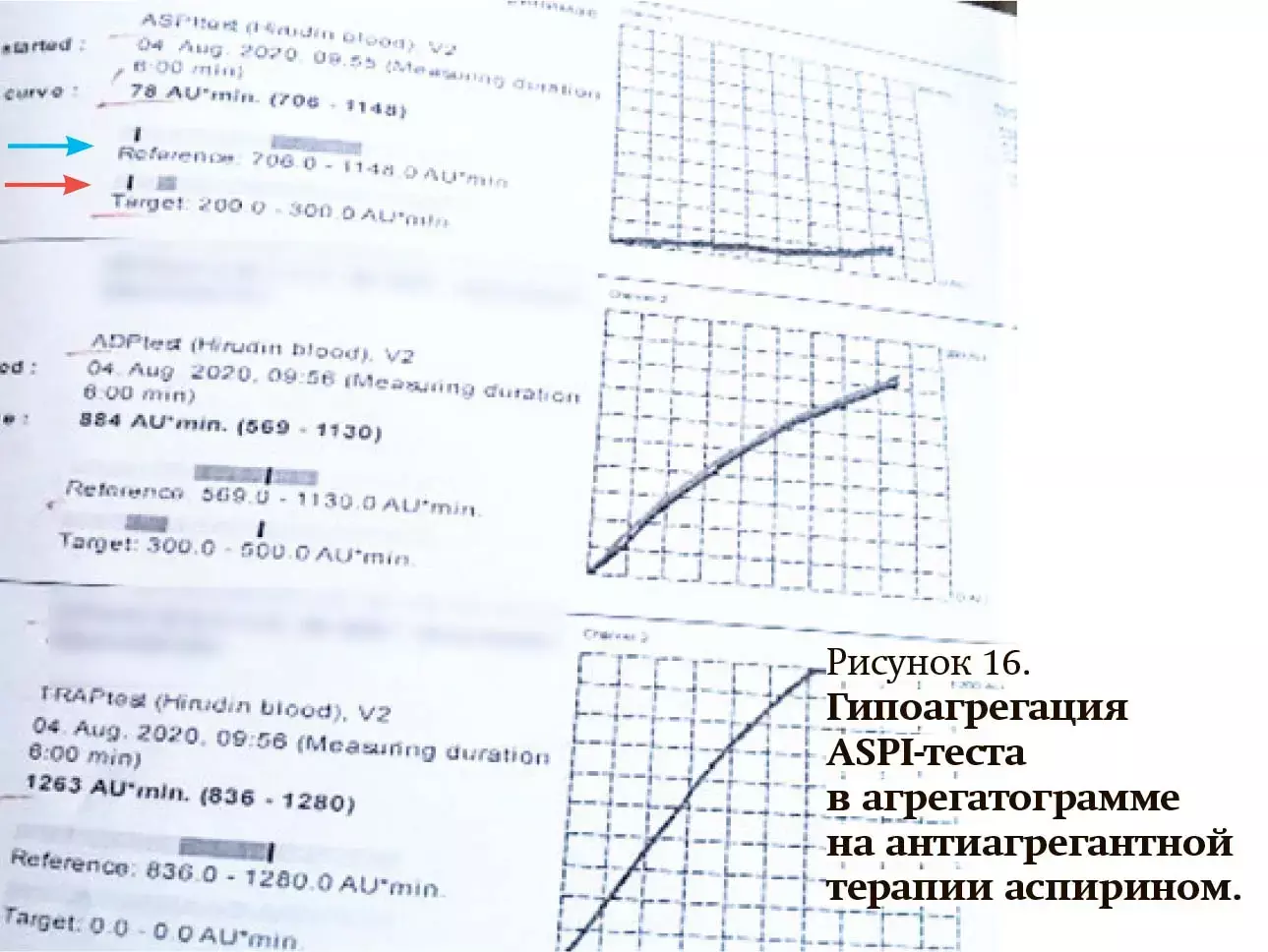

Разбор импедансных агрегатограмм

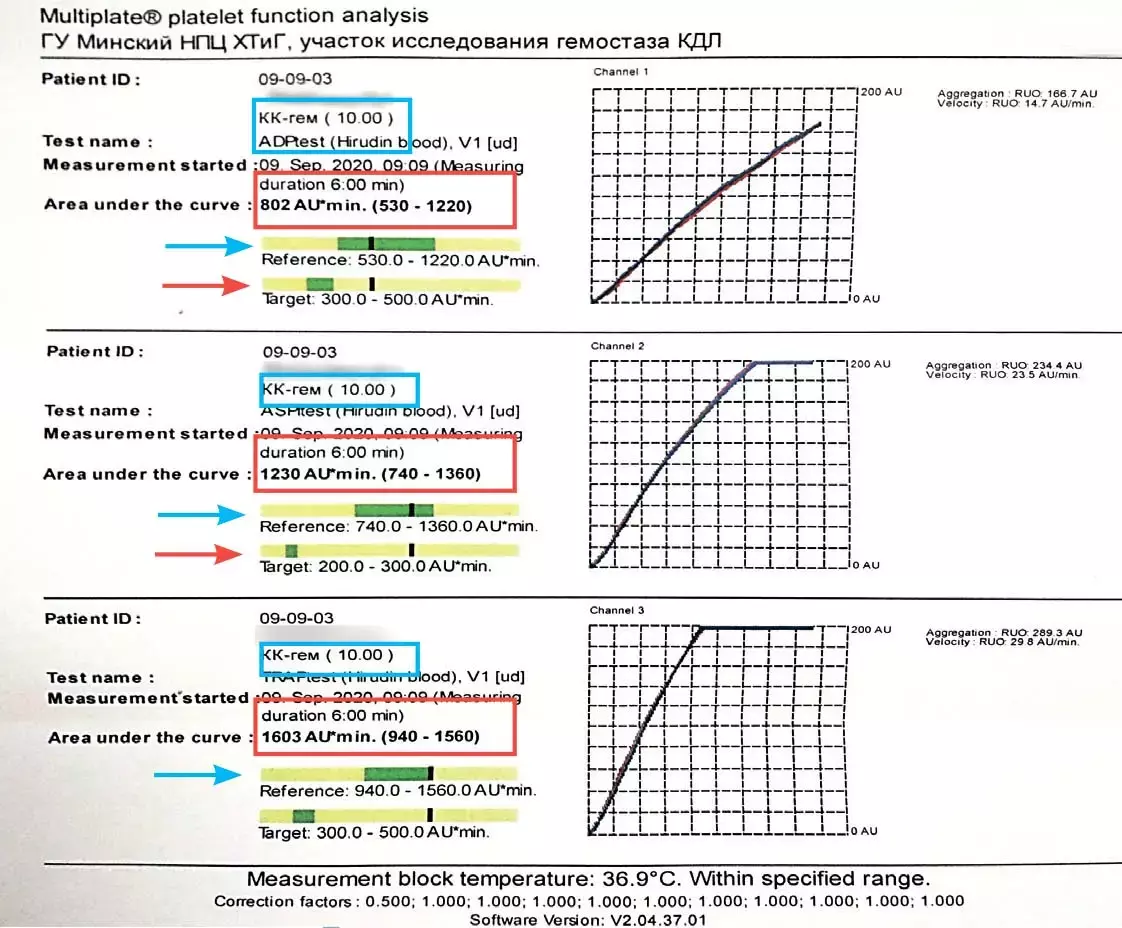

1. Пациент не принимает антиагреганты

Рассмотрим показатели импедансной агрегатограммы более подробно (см. рис. 14). В голубых квадратах выделены названия тестов — ADP, ASPI, TRAP. В красных квадратах — реальная полученная площадь под кривой (Area under the curve, AUC*min), в скобках указаны среднепопуляционные нормы. Голубой стрелкой обозначена цель (Target), которую необходимо достичь для каждого теста при приеме препарата. Так, при оценке наблюдения за приемом аспиринсодержащих препаратов необходимо достичь показателя Taget 200–300 AUC*min. В случае, если полученный показатель в красной рамке не достигает целевого уровня, превышая его, пациент либо не принимает аспиринсодержащие препараты, либо у него аспиринорезистентность.

Рисунок 14.Нормальная агрегатограмма с гиперкоагуляцией в тесте TRAP (AUC*min — 1 603).

Агрегатограмму на рис. 14 можно трактовать как нормальную, со склонностью к гиперкоагуляции (TRAP-тест) при условии, если пациент не принимает антиагреганты.

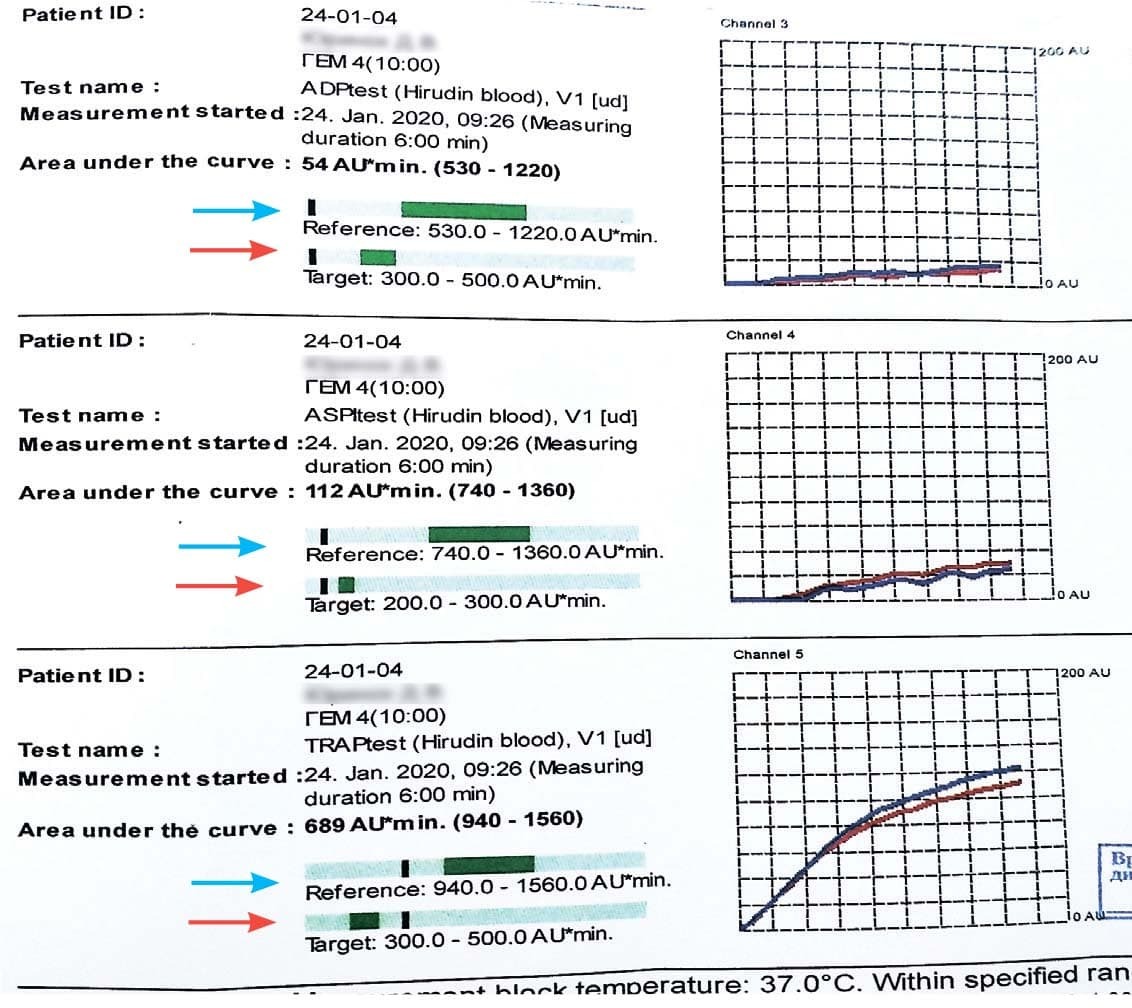

2. Пациент на двойной антиагрегантной терапии

При оценке антиагрегантного эффекта аспирина нужно ориентироваться на тест ASPI, при оценке антиагрегантного действия клопидогреля — на тест ADP, следует обратить внимание на то, входит ли полученный результат в указанные целевые значения (Taget). Более подробно все тесты и препараты, которые они оценивают, указаны в табл. 2.

На агрегатограмме (см. рис. 15) отмечается резкое угнетение агрегации в ADP и ASPI тестах, выходящее за нижнюю границу целевой нормы Tagеt 54 и 112 соответственно. Исследование говорит о выраженной гипоагрегации, вызванной приемом клопидогреля и аспирина, что может потребовать снижения дозы препаратов, особенно при наличии клинических признаков кровоточивости у данного пациента.

Рисунок 15. Агрегатограмма пациента на двойной антиагрегантной терапии (аспирин + клопидогрель).

3. Пациент на антиагрегантной терапии аспирином

На рис. 16 регистрируется выраженное снижение агрегации AUC*min — 54 в тесте ASPI при целевом значении Taget 200–300, что может потребовать снижения дозы аспирина вплоть до отмены при геморрагическом синдроме. При этом тесты ADP и TRAP в пределах нормы.

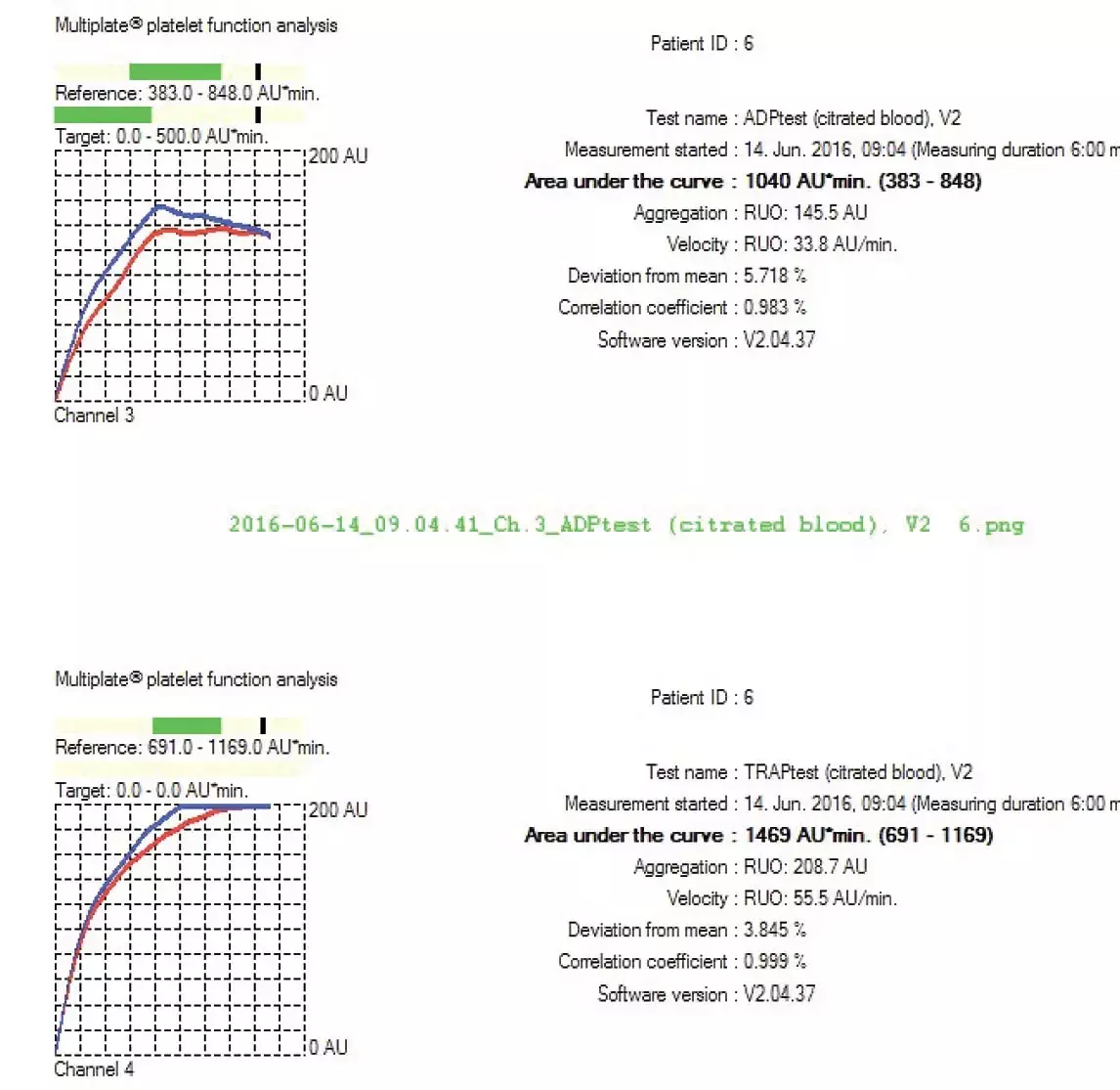

4. Пациент с гиперагрегацией по нескольким тестам

На рис. 17 отмечается гиперагрегация по тестам ADP и TRAP. Такая ситуация может наблюдаться у пациентов при тромбозах до начала терапии, при беременности, а также при резистентности к клопидогрелю. По некоторым данным, резистентность к данному препарату может наблюдаться у 30 % лиц в популяции, что обусловлено сложной кинетикой этого препарата (до превращения его в активную форму в печени происходит ряд преобразований, поэтому при назначении пациенту клопидогриселя впервые следует проконтролировать тест ADP для подтверждения целевого диапазона).

Тактика врача при получении такой агрегатограммы будет зависеть от клинической ситуации:

- в случае тромбоза — назначение антикоагулянтной и/или антиагрегантной терапии;

- при приеме клопидогреля — замена препарата на другой антиагрегантный препарат;

- при беременности — возможно назначение аспиринсодержащих препаратов (75 мг/сут) с 12-й недели беременности, особенно это касается пациенток с отягощенным акушерским анамнезом (эклампсия, невынашивание беременности, гестоз).

Рисунок 17. Гиперагрегация в тестах ADP и TRAP (AUC*min — 1 040 и 1 469 соответственно).