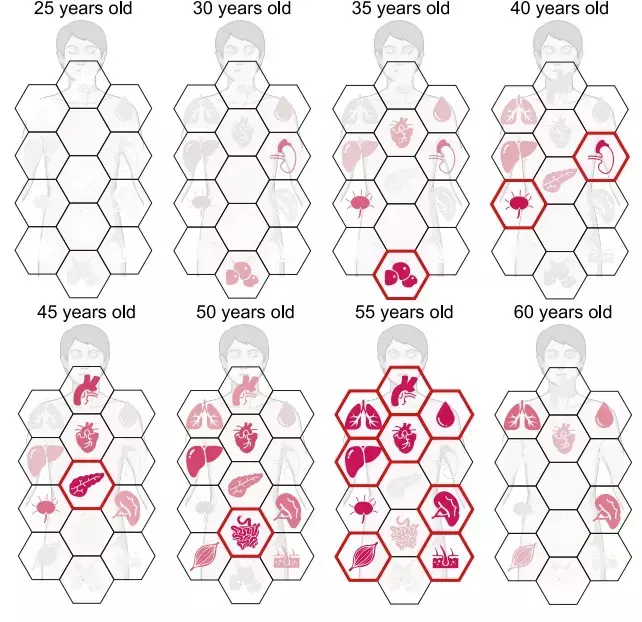

Линейным может быть ход времени, но не старение человека. Вместо постепенного и плавного перехода от стадии к стадии с течением десятилетий жизнь проходит через бурный рост в детстве, плато ранней взрослости и быстрое старение. Переломный момент происходит примерно в 50-летнем возрасте, после чего старение, похоже, ускоряется. При этом одни органы и ткани стареют быстрее, а другие медленнее, показали результаты нового исследования, опубликованного в журнале Cell.

«Подпись» старения — протеомная

Белки — краеугольный камень жизни, однако протеомное старение человеческих тканей остается во многом неизученным. Предыдущие научные работы уже показали, что разные органы могут стареть с разной скоростью. Например, нашумевшее прошлогоднее исследование Медицинской школы Стэнфордского университета определило 2 пика старения — в возрасте около 44 и 60 лет. Проведенные еще ранее исследования выявляли ускорение процессов старения в разное время, в том числе в возрасте около 80 лет. Все эти работы сходятся в одном: гормональный и метаболический контроль имеет большое значение, а ключевые молекулярные пути, участвующие в старении, одни и те же. Именно здесь с возрастом происходят наиболее глубокие изменения. Расхождения в исследованиях могут возникать из-за использования различных образцов, разницы популяций и аналитических подходов.

В новой работе команда ученых Китайской академии наук в Пекине, изучающих регенеративную медицину, собрала образцы тканей 76 человек в возрасте от 14 до 68 лет, умерших от черепно-мозговой травмы. Образцы были взяты из органов, представляющих основные системы организма: сердечно-сосудистую (сердце и аорта), пищеварительную (печень, поджелудочная железа и кишечник), иммунную (селезенка и лимфатические узлы), эндокринную (надпочечники и белая жировая ткань), дыхательную (легкие), костную (кожа) и опорно-двигательную (мышцы). Также были взяты на анализ образцы крови.

Затем исследователи проанализировали полный набор белков, обнаруженных в каждом из образцов, и составили каталог, внимательно следя за тем, как менялся их уровень по мере увеличения возраста.

Исследователи сравнили полученные данные с базой данных заболеваний и связанных с ними генов и обнаружили, что с возрастом увеличивается экспрессия 48 белков, ассоциированных с заболеваниями (среди них сердечно-сосудистые патологии, фиброз тканей, жировая болезнь печени и опухоли, связанные с печенью, и т. д.), а также отмечаются ранние изменения в возрасте около 30 лет в надпочечниках, отвечающих за выработку определенных гормонов.

«Мы представили комплексный протеомный и гистологический анализ 516 образцов из 13 тканей человека, охватывающий возрастной период в пять десятилетий. Этот динамический атлас выявляет широко распространенную транскриптомно-протеомную развязку и снижение протеостаза, характеризующееся накоплением амилоида. На основе изменений белков, связанных со старением, мы разработали тканевые протеомные возрастные часы и охарактеризовали траектории старения на уровне органов. Временной анализ выявил перегиб старения в возрасте около 50 лет, причем кровеносные сосуды стареют раньше всех. В совокупности наши результаты закладывают фундамент для системного понимания старения человека на основе изменений белков», — пишут авторы исследования.

Границы перехода: от 45 до 55

По сравнению с большинством других млекопитающих люди живут очень долго, но за это им приходится платить. В том числе снижением функций органов и систем, что с годами приводит к повышению риска хронических заболеваний. Причем наиболее заметные изменения происходят в возрасте от 45 до 55 лет. Именно в этот период многие ткани подвергаются существенному протеомному ремоделированию.

Наиболее выраженные изменения обнаруживаются в аорте, что свидетельствует о ее сильной восприимчивости к старению.

Главный результат работы китайских ученых — начало создания всеобъемлющего мультитканевого протеомного атласа, охватывающего 50 лет жизни и старения человека. Атлас призван помочь прояснить механизмы, лежащие в основе дисбаланса протеостаза в стареющих органах, и выявить как универсальные, так и тканеспецифические закономерности старения. Примечательно и то, что это исследование стало важным дополнением к другим, в которых анализируются молекулы, циркулирующие в крови, а не образцы тканей, взятые из отдельных органов, как способ мониторинга возрастных изменений. Кроме того, это одна из немногих работ, включивших в анализ подробные временные ряды, а не простое сравнение «молодых» и «старых».

Очевидно, что старение человека — сложный поэтапный процесс, в который вовлечены все системы организма. При этом выяснение того, как этот процесс влияет на конкретные части тела и органы в определенное время, может помочь разработать меры профилактики и медицинские вмешательства, способные облегчить негативные проявления старения.