В семейном архиве Татьяны Заровской (Ляховской) хранятся документы и фотографии семи представителей двух названных фамилий — народных мстителей в годы Великой Отечественной войны. Большинство артефактов — о боевых и трудовых заслугах ее отца Сергея Ляховского.

Предвоенный выпуск

Валентина Ляховская и Сергей Ляховский (справа), 1937 г.Накануне войны родные Сергея Ляховского жили в деревне Панкратово Плисского сельсовета на Витебщине: отец Денис Емельянович и мать Матрона Сергеевна, 16-летний брат Степан, сестра Валентина (окончила в 1940 году фельдшерско-акушерскую школу) и ее муж Тимофей, самая старшая из детей — сестра Анна с супругом Виктором. Сергей Ляховский вслед за сестрой выбрал профессию фельдшера. Его выпуск в Витебской фельдшерско-акушерской школе выпал на 1941 год. На тот момент ему исполнилось 18 лет. Родители радовались успехам своих детей. Все изменила война.

Валентина Ляховская и Сергей Ляховский (справа), 1937 г.Накануне войны родные Сергея Ляховского жили в деревне Панкратово Плисского сельсовета на Витебщине: отец Денис Емельянович и мать Матрона Сергеевна, 16-летний брат Степан, сестра Валентина (окончила в 1940 году фельдшерско-акушерскую школу) и ее муж Тимофей, самая старшая из детей — сестра Анна с супругом Виктором. Сергей Ляховский вслед за сестрой выбрал профессию фельдшера. Его выпуск в Витебской фельдшерско-акушерской школе выпал на 1941 год. На тот момент ему исполнилось 18 лет. Родители радовались успехам своих детей. Все изменила война.

Воспоминания о военных годах, которые Сергей Денисович оставил детям и внукам

«…В деревне Панкратово Плисского сельсовета застала меня война. Уже в декабре 1941-го стали возникать небольшие подпольные группы, в местных лесах появились первые партизанские отряды. РК КП(б)Б направил в Бешенковичский район Екатерину Шестакову, уроженку деревни Панкратово, для ведения агитационной работы среди населения, выпуска и распространения листовок, получения ценных сведений. Она возглавляла Бешенковичский подпольный райком комсомола. Комсомольцы, юноши и девушки, собирались в каком-нибудь доме, будто бы на танцы, играла гармонь, а разговор шел не о танцах — передавали сведения. После вечеринки в карманах молодых людей оказывались антифашистские листовки, газета «Правда», которые распространялись среди населения. На одной из таких вечеринок я получил первое боевое задание — довести правду жителям деревни Застаринье, там был расположен вражеский гарнизон. Кроме меня вступили в подпольную группу из нашей семьи сестра Валентина, муж второй моей сестры Виктор Радкевич. Виктор имел связь с врачом из деревни Ходцы Сенненского района, и туда тоже стали поступать листовки, газеты. На панкратовских подпольщиков легли подозрения. Однажды всех юношей нашей деревни забрали в Плисский гарнизон и стали агитировать перейти в полицию. Кто не соглашался, получал сильный щелчок в лоб.

Но ни один из ребят не стал полицаем. Среди юношей, кроме меня, были братья Заровские — Аркадий и Анатолий, другие односельчане. Рискуя собственной жизнью и жизнью своих родных, мы продолжали подпольную работу.

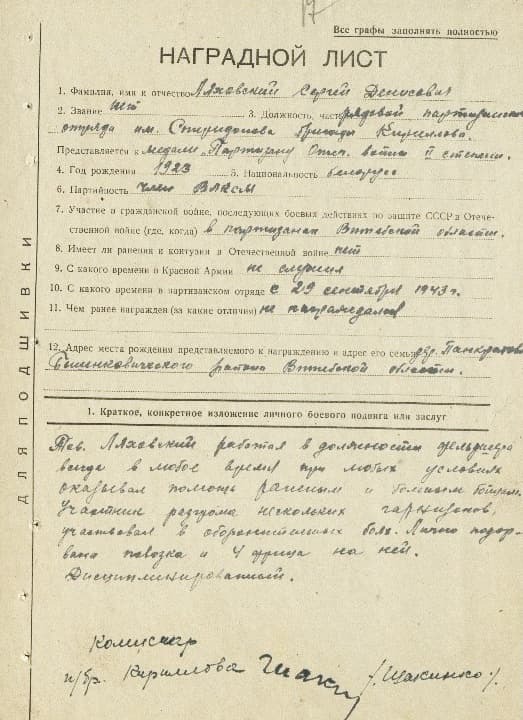

В июне 1942 года меня включили в группу (состояла из 6 человек) для приема медикаментов и оружия через связных из Витебска. Когда нависла угроза ареста, в июне 1943-го мы вынуждены были уйти к партизанам. Екатерина Шестакова направлена в партизанскую бригаду «За Советскую Беларусь», а многие члены нашей группы, в том числе три фельдшера — я, сестра Валентина и Аркадий Заровский — в партизанскую бригаду П. И. Кириллова. Я оказался в партизанском отряде имени И. П. Спиридонова, погибшего при взятии немецкого «языка».

На меня были возложены обязанности: профилактика и лечение больных партизан, оказание медицинской помощи населению, а также участие в боевых операциях. Командир отряда не так часто посылал меня на боевые задания. «А когда меня ранят? Кто сделает мне операцию, перевязку, будет лечить?» — с этими словами командир запрещал мне ходить в засаду. Однако я ходил, участвовал в разгроме немецких гарнизонов, в оборонительных боях, лечил бойцов.

Партизаны обстреливали и подрывали на шоссейных дорогах автомобили, взрывали мосты, брали трофеи, особенно оружие. Однажды при наступлении партизан на немецкий гарнизон в Чашниках гитлеровцы получили подкрепление ночью, о чем не знали партизаны. В ходе тяжелого боя погибли 5 человек и 7 были ранены, их удалось вынести из поля боя в лес — в партизанские землянки. В этом бою получила ранение и моя сестра Валентина.

С декабря 1943 года партизаны стали проводить разведку с целью определения мест присоединения к частям Красной Армии. Но часто их обнаруживали полицаи, и бойцы вынуждены были возвращаться в свои отряды. Новый 1944 год отмечали в походе, зима была снежная и создавала большие трудности в боевых операциях. Не хватало необходимых медикаментов и перевязочных материалов для лечения раненых. Тяжелораненых перенаправляли за линию фронта. В партизанских лесах Бегомльщины был советский аэродром. Как-то партизаны получили задание отойти в район бывшей Виленской области. При отступлении столкнулись с крепкой вражеской обороной. Целые сутки продолжался бой. Враги хотели пробить окно в партизанскую зону. У партизан был один только пулемет, а так винтовки, автоматы, гранаты. Сражались мужественно и отошли только тогда, когда получили на это специальный указ.

На озере Палик враг окружил партизан блокадным кольцом. Народные мстители и местные жители пережили здесь страшную трагедию. Партизаны выходили через болота из этого кольца. Брат Степан был хорошим минометчиком, но не мог его миномет уничтожить хорошо вооруженных гитлеровцев. Прицельно стреляли из пулемета и автомата Виктор и Тимофей. В час прорыва из окружения погибла сестра Валентина…

Особенно косил людей тиф. Боролся и с этой болезнью. Отвоевал у нее брата Степана, многих других боевых друзей. Заразился и я, пришлось лечить и самого себя.

Врагам не удалось партизан взять голыми руками. Вырвавшиеся из окружения бойцы не давали гитлеровцам покоя до прихода частей Красной Армии. При отступлении немцев мы их вылавливали в лесах и передавали в армейские части».

Сергей Денисович в своих воспоминаниях не описывает подробно обстановку накануне освобождения Беларуси в 1944 году. Вероятно, на это были причины, и главная из них — душевная боль: останки погибшей сестры Валентины так и остались навечно в паликовских болотах.

Историческая справка

Партизаны контролировали довольно обширную территорию. Например, по Борисовско-Бегомльской партизанской зоне проходили важные транспортные коммуникации. В Бегомле действовал аэродром, который принимал грузы с Большой земли и увозил тяжелораненых.

Командование вермахта считало, что в случае ухудшения ситуации на фронте наличие партизанской зоны в тылу создаст серьезную угрозу.

25 мая 1944 г. против партизан немцы начали карательную операцию «Корморан». На первом этапе они планировали оттеснить партизанские формирования Сенненско-Оршанской зоны к озеру Палик (расположено в 30 км от города Борисов, Минская область), а потом развернуть наступление на соединения Борисовско-Бегомльской зоны. Силы партизан значительно уступали нацистским. К середине июня 1944-го немцы окружили основные силы партизан. У озера Палик не стихали бои. Народные мстители отступили к болотам.

19 июня 16 немецких самолетов начали бомбить болота, бомбардировка продолжилась 20 и 21 июня. Советская авиация сбрасывала партизанским формированиям оружие, продукты питания и другой груз.

24 июня сделана первая попытка прорвать блокаду. Из окружения стали пробираться небольшими группами и в одиночку. 27 июня немцы покинули занимаемые позиции в связи с наступлением Красной Армии. Началась одна из самых крупных военных операций в истории — «Багратион».

За время блокады партизаны потеряли убитыми, пленными и пропавшими без вести 2 416 человек, а, по данным противника, только с 25 мая по 19 июня потери партизан составили 5 520 человек.

Жизнь после войны

Сергей ЛяховскийПосле освобождения Витебской области был организован парад в Витебске. После парада Сергея Ляховского направили на работу по специальности и дали бронь.

Сергей ЛяховскийПосле освобождения Витебской области был организован парад в Витебске. После парада Сергея Ляховского направили на работу по специальности и дали бронь.

По приказу Бешенковичского райздравотдела с 15 августа 1944 года он был назначен заведующим инфекционным изолятором в деревне Верховье. Прибыв на место, увидел лежавших на полу до 30 больных тифом, немцы их не кормили и не давали лекарств…

В конце 1944 года Сергей Ляховский познакомился в Бешенковичах с будущей женой Анной. Она была направлена сюда Витебским обкомом комсомола на восстановление советской власти. Вскоре они поженились и переехали жить в деревню Ржавка. Здесь молодая жена устроилась учительницей в местную среднюю школу. В это время фельдшер Ляховский заведовал Ганковичским врачебным участком, проработал два года, а после целых 37 лет Сергей Денисович возглавлял Бикложанский ФАП в Бешенковичском районе. Но жить продолжали в деревне Ржавке, здесь построили дом, появилось трое детей: два сына и дочь, держали подсобное хозяйство.

В конце 1944 года Сергей Ляховский познакомился в Бешенковичах с будущей женой Анной. Она была направлена сюда Витебским обкомом комсомола на восстановление советской власти. Вскоре они поженились и переехали жить в деревню Ржавка. Здесь молодая жена устроилась учительницей в местную среднюю школу. В это время фельдшер Ляховский заведовал Ганковичским врачебным участком, проработал два года, а после целых 37 лет Сергей Денисович возглавлял Бикложанский ФАП в Бешенковичском районе. Но жить продолжали в деревне Ржавке, здесь построили дом, появилось трое детей: два сына и дочь, держали подсобное хозяйство.

По рассказам дочери Татьяны, радиус обслуживания пациентов ФАПа был 5–6 км. Отец сначала ходил пешком, ездил на велосипеде, потом дали служебный мотоцикл, который он сам и ремонтировал. К нему на прием приезжали из многих районов Витебской области. Занимался и общественной работой: был секретарем цеховой партийной организации колхоза имени Ильича, в местной школе готовил сандружины и т. д. Дома за своим рабочим столом он выписывал членские билеты «Общества Красного Креста и Полумесяца». Для семьи такая полная отдача отца любимому делу была привычной.

Сергей Денисович часто принимал роды и называл новорожденных «внуки мои». Местные жители величали его «наш доктор».

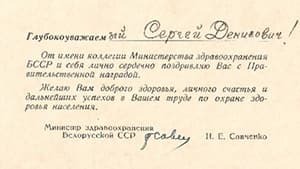

За добросовестный труд в мирное время, активную гражданскую позицию Сергей Ляховский получил почетные звания «Отличник здравоохранения», «Заслуженный работник здравоохранения Белорусской ССР», награжден медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», «Победитель социалистического соревнования» (дважды) и множеством грамот.

За добросовестный труд в мирное время, активную гражданскую позицию Сергей Ляховский получил почетные звания «Отличник здравоохранения», «Заслуженный работник здравоохранения Белорусской ССР», награжден медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», «Победитель социалистического соревнования» (дважды) и множеством грамот.

Продолжение пути

Дочь Татьяна Ляховская по окончании 9-ти классов во время каникул работала санитаркой на ФАПе, здесь она под контролем отца научилась стерилизовать шприцы в металлических стерилизаторах, слушала, как отец убеждал пациентов выполнять врачебные назначения. Пример отца послужил ориентиром в выборе ее профессионального пути. После окончания средней школы Татьяна решила стать провизором, в 1978 году окончила фармацевтический факультет Витебского государственного медицинского института и была направлена на работу в аптечное управление Брестского облисполкома. Сюда переехал с Витебщины и ее супруг Валерий Заровский. Кстати, его отец Анатолий и дядя Аркадий воевали с Сергеем Ляховским в одной партизанской бригаде.

Сегодня Татьяна Заровская — известный специалист в системе здравоохранения Брестчи ны. Общий стаж ее фармацевтической деятельности составляет 47 лет, из них 23 года руководила аптекой № 1 Брестского РУП «Фармация». Награждена знаком «Отличник здравоохранения Республики Беларусь», почетными грамотами.

Уйдя на заслуженный отдых, Сергей и Анна Ляховские в 1985 году переехали в Брест. Правда, Сергей Денисович и здесь не мог без своего любимого дела. Устроился на должность фельдшера подросткового отделения поликлиники № 1 Бреста, а окончательно завершил свою профессиональную деятельность в апреле 1997-го в качестве медицинского статистика врачебно-физкультурного диспансера, когда ему было 77 лет. Ушел из жизни Сергей Ляховский 15 мая 2010 года.

(Автор благодарит Татьяну и Валерия Заровских за предоставленные материалы.)