Когда десятилетний Миша пас коров или брал в руки серп, чтобы с утра до вечера помогать маме жать жито на колхозном поле, он и подумать не мог, что пройдет путь от простого сельского мальчишки до доктора наук, профессора, заместителя министра здравоохранения — Главного государственного санитарного врача страны. Но уже тогда в нем жила упрямая решимость стать доктором. Дважды не пройдя по конкурсу в мединститут, услышал от мамы: «Кідай гэту медыцыну, сынок, паступай туды, дзе лягчэй», ответил: «Я хачу быць доктарам, і я ім буду!». И вот, наконец, заветный студенческий билет в руках. Так началась история человека, который не просто изучал болезни, а учился чувствовать боль других — будь то новорожденный в роддоме или солдат, чье имя стерло время.

Ученый, переписавший правила

В 1973 году Михаил Римжа окончил санитарно-гигиенический факультет и навсегда связал свою судьбу с эпидемиологией. Его научная деятельность до сих пор посвящена однажды выбранной теме — профилактике гнойно-воспалительных заболеваний, связанных с оказанием медицинской помощи, у родильниц и новорожденных. В докторской диссертации ученый обосновал организационные основы эпидемиологического надзора за этими инфекциями, что стало научной базой для современной госпитальной эпидемиологии и гигиены.

В течение десяти лет Михаил Римжа был главным внештатным специалистом Министерства здравоохранения по профилактике внутрибольничных инфекций, как они изначально классифицировались. Благодаря ему были оптимизированы санитарно-гигиенические требования в роддомах, в том числе появилась возможность (при отсутствии противопоказаний и соблюдении определенных требований) присутствия мужа при родах; сокращены многократные, экономически затратные и, как оказалось, эпидемиологически необоснованные обследования медицинского персонала на наличие стафилококков в носоглотке.

В 1994 году Михаил Римжа предложил для обеспечения качественной эпидемиологической диагностики и адекватных мер профилактики внутрибольничных инфекций ввести должность «госпитальный эпидемиолог».

Он разработал систему, которая и сегодня спасает жизни.

Будучи заместителем министра здравоохранения, профессор Римжа уделял особое внимание оптимизации работы государственного санитарного надзора, обосновал и разработал структуру зональных центров гигиены и эпидемиологии в помощь районным, не имеющим высокотехнологичного лабораторного оборудования, а также для оказания им консультативной помощи.

Умный диалог с молодежью

Достигнув пенсионного возраста, Михаил Римжа ушел на преподавательскую работу в БГМУ, обучает студентов профилактической медицине «от жизни». До сих пор вспоминает слова своего учителя профессора Николая Ивановича Вальвачева, сказанные ему полвека назад: «Став за кафедру, говори слушателям не то, что знаешь, а то, что им нужно». И неизменно следует этому принципу.

Лекции Михаила Римжи — это не столько теория из учебников, сколько сама жизнь. У него треть века практики: сотни расследованных эпидемических вспышек инфекционных заболеваний, описание которых профессор превратил в ситуационные задачи для студентов. Поэтому на его занятиях никогда не бывает тихо. Здесь идет живой разговор — не монолог преподавателя, а диалог с теми, кто завтра придет в организации здравоохранения.

— Студенты умные, любознательные. Работать с ними легко и интересно, — отмечает Михаил Иванович. — И поскольку мы готовим не теоретиков, а практикующих врачей, стараюсь научить их тому, что пригодится в будущей работе. Не надо только сковывать их инициативу. Своим студентам разрешаю спорить и дискутировать со мной, поддерживаю даже ошибочный ответ, деликатно подводя дополнительными вопросами к правильному заключению. Ни разу не упрекнул студента, если чего-то не знает. Не знает — научи! Студент для этого и пришел к тебе. Причем научи тому, что пригодится ему в практической деятельности. Перед тобой будущий специалист, твоя смена, возможно, крупный ученый. И еще: студента надо не только уважать, но и по-отечески любить. Иногда мне говорят, что я чуть ли не нянчусь со студентами. Может, и нянчусь, но не заискиваю. Молодые люди хорошо понимают, где фальшь и позерство, а где искренность и доброта.

Единственное, о чем сожалеет профессор: современная молодежь не очень стремится в науку. «А ведь работа над диссертацией меняет мышление, — убежден Михаил Римжа. — Человек начинает не просто констатировать факты, а анализировать, сопоставлять, видеть проблему глубже, находить адекватные решения, при этом поднимаясь на более высокий профессиональный и интеллектуальный уровень».

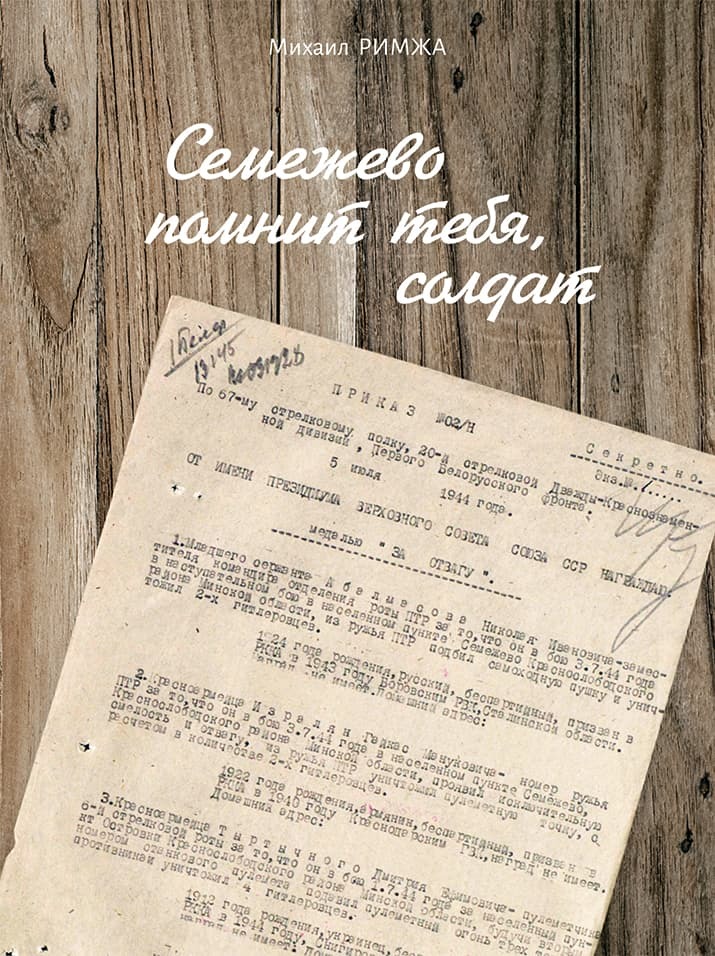

Книга, ставшая памятником

Михаил Римжа — автор сотен научных работ. Целая библиотека бесценного опыта и знаний! Но главной книгой своей жизни он считает ту, что написана не чернилами, а сердцем. «Семежево помнит тебя, солдат» — книга о тех, кто в июле 1944 года освобождал от фашистов его родную деревню на Копыльщине. Тысяча страниц благодарности тем, кто подарил ему детство под мирным небом.

Профессор вспоминает июль 1960 года. Он, семиклассник, вместе со всеми семежевцами стоял с букетом полевых цветов у свежей братской могилы, куда перенесли останки солдат из нескольких захоронений. В скорбной тишине женщина рядом всхлипнула: «З якіх жа далёкіх краёў вас, сыночкі, занесла сюды гэта вайна?» Эти слова, пропитанные материнской болью, запали ребенку в душу и полвека не давали ему покоя. И правда, откуда эти солдаты?

Профессор вспоминает июль 1960 года. Он, семиклассник, вместе со всеми семежевцами стоял с букетом полевых цветов у свежей братской могилы, куда перенесли останки солдат из нескольких захоронений. В скорбной тишине женщина рядом всхлипнула: «З якіх жа далёкіх краёў вас, сыночкі, занесла сюды гэта вайна?» Эти слова, пропитанные материнской болью, запали ребенку в душу и полвека не давали ему покоя. И правда, откуда эти солдаты?

Когда открылись архивы, Михаил Римжа решил найти ответ на этот вопрос и начал свое расследование — 10 лет архивных поисков и кропотливой работы с документами. Оказалось, при освобождении Семежево пали смертью не 50 героев, а 81. С помощью сельчан мемориальные плиты на памятнике были обновлены, скорбный список дополнили новые имена.

С 3 по 5 июля 1944 года огненными тропами через Семежево прошли 2 585 воинов 32 национальностей.

Самый строгий рецензент — однокурсница и супруга, тоже доктор медицинских наук — первой прочитала рукопись и сказала одно слово: «Молодец!».

Михаил Римжа издал книгу за свои средства — ровно 100 экземпляров. В рамках 1-го Республиканского краеведческого форума Беларуси, проведенного Минис-терством информации, он победил в конкурсе на лучшее краеведческое издание за 2017–2019 годы. Впрочем, Михаил Римжа не искал славы. Он хотел вернуть имена тем, кто отдал жизнь за его родную землю. Не продал ни одного экземпляра, дарил книгу людям, кому важна эта память.

Пока жива его книга — жива и память. Не в граните, не в бронзе — в строчках, написанных дрожащей от волнения рукой. Ведь настоящие памятники строят не из камня, а из благодарности.

Моя книга — памятник каждому из тех, чье имя и подвиг запечатлены на этих страницах.

Семежевскими тропинками

Вернув из небытия имена солдат, освобождавших Семежево, Михаил Римжа пишет новую книгу о своих земляках — воинах и партизанах, учителях и ученых, рабочих и инженерах, а также о самых главных людях на земле — хлеборобах. Он с большой нежностью говорит об односельчанах, чья жизнь была очень трудной, но при этом настоящей, честной.

Агрогородок Семежево. Братская могила воинов-освободителей и сельчан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

Профессор вспоминает, что после школы не было возможности сесть за уроки, дети занимались хозяйством: нужно было напоить корову, покормить поросят, нарубить дров, натаскать воды... Ведь родители уходили на колхозные поля и возвращались домой поздно вечером. Только когда стемнеет, при тусклом свете керосиновой лампы дети открывали учебники. Учителя хорошо знали жизнь своих сельских учеников, но прийти с невыученными уроками никому не позволялось.

Вспоминая те годы, Михаил Римжа улыбается. Несмотря на все трудности, детство осталось для него самым светлым и счастливым временем. Тогда на многострадальную белорусскую землю, наконец, пришел мир, люди радовались спокойной жизни и верили в лучшее будущее для себя и своих детей.

…Я слушаю профессора и понимаю: его жизнь — это целая эпоха. Как настоящий ученый он не просто исследует мир, но оставляет в нем большой след, будь то спасенные жизни или возвращенные имена героев.