Когда в Минске появились первые аптеки, кто их открыл, как развивалось аптечное дело в далекие времена? Жители и гости столицы восхищаются памятниками истории и архитектуры, но не всегда знают, что в некоторых из них когда-то располагались аптеки. Заочная экскурсия по одному из самых знаковых мест города — площади Свободы и ее окрестностям — поможет в этом разобраться.

Пятьсот лет спустя

Это самая, пожалуй, старая площадь столицы, ее возраст — 500 лет. За период своего существования площадь не раз меняла официальное название, была, например, Соборной площадью. Как новый центр города стала формироваться во второй половине 16-го века (до этого историческим ядром было Минское замчище), интенсивная застройка площади началась в 17-м веке и окончилась к концу 18-го. Сегодня площадь Свободы хранит память о многих событиях из жизни горожан, в том числе аптекарей, лекарей, цирюльников…

Однако есть здания, которые не сохранились, но полностью или частично восстановлены, являются историко-культурной ценностью, что подтверждают памятные знаки на них.

Интенсивное обновление площади началось с 2002 года, когда Минск впервые отпраздновал День города во вторые выходные сентября. К этому празднику городские власти сделали жителям замечательный подарок — 13 сентября на площади Свободы в основание вновь возводимой ратуши был заложен первый камень и капсула с обращением к потомкам.

Ратуша

Расцвет развития Минска (Менска) начался после приобретения им в 1499 году Магдебургского права. Город получил большие возможности, в том числе для возведения ратуши, строительства магазинов, гостевых дворов, цирюлен, аптек и т. д. Ратуша — это символ городского самоуправления. А жизнью города ведал магистрат, членами которого были богатые жители. Кроме магистрата, была установлена должность войта, он назначался правителем Великого княжества Литовского.

Площадь Свободы, ратуша.

Площадь Свободы, 4. Памятный знак на здании бывшего Гостиного двора.Ратуша в Минске была построена в 1600 году, а в конце 18-го века резиденцию городского магистрата перестроили в стиле классицизма. В 1795 году в здании ратуши размещалась и аптека. Но оригинальное здание снесено в 1857-м, воссоздано по сохранившимся чертежам и изображениям в 2002–2004 годах.

Площадь Свободы, 4. Памятный знак на здании бывшего Гостиного двора.Ратуша в Минске была построена в 1600 году, а в конце 18-го века резиденцию городского магистрата перестроили в стиле классицизма. В 1795 году в здании ратуши размещалась и аптека. Но оригинальное здание снесено в 1857-м, воссоздано по сохранившимся чертежам и изображениям в 2002–2004 годах.

Спустя 10 лет напротив ратуши появилась бронзовая фигура войта с королевской грамотой и ключом от города в руках. У его ног — план города 16-го века. Эти объекты стали местом притяжения туристов, любителей селфи.

В 1600 году цирюльник Каспар Гофман и два аптекаря — Матысь Чехович и Павел Михайлович — занялись аптечным делом, а отчасти и лекарским. Их дома находились недалеко от ратуши, под аптеку выделялась одна комната в доме. Это подтверждает запись в завещании, оставленная Матысем Чеховичем перед смертью в 1620 году: дом и аптека в нем со всем оборудованием и принадлежностями передавалась одной из дочерей — Марухне и ее мужу Яну Андреевскому.

Внутренний вид белорусской аптеки 17-го века был скромен. Как правило, дверь выходила на рынок, в помещении стояли 2–3 шкафа со штангласами (сосудами) для лекарственных веществ, такое же количество деревянных ящиков (ларей), столик с выдвижными ящиками для кассы, также был подвал, а окна защищали металлические решетки.

В качестве оборудования использовались весы, ступки, сковороды, фляжки, жбаны и другие предметы. Заморские аптечные снадобья доставлялись торговыми кораблями (ладьями) по рекам — в основном Балтийского бассейна.

В источниках 1659 года также упоминается аптекарь Константин Рябец в Минске, а с 1741-го — аптекарь Ян Давид Шейба, член минского магистрата.

В Минске аптекари (в 1845 году переименованные в магистров фармации) имели право заниматься и цирюльничеством. В 16–17-е века все вопросы телесного здоровья находились в компетенции медицинской триады: ученый врач (доктор) — умелый хирург (цирюльник) — запасливый аптекарь. Обращение к доктору было большой редкостью даже в крупных городах. Обучение врачебному искусству стоило дорого, диплом можно было получить только за границей. Услуги врачей с академическим образованием пользовались спросом лишь в узком кругу образованных людей из высших сословий. Поэтому при необходимости жители обращались к цирюльникам, знахарям. А цирюльники не только стригли и брили волосы, но и выполняли простейшие медицинские манипуляции: пускали кровь, удаляли зубы, лечили переломы и вывихи, готовили мази и порошки. Они также оказывали хирургическую и терапевтическую помощь раненым.

Кстати, по Уставу минских цирюльников 1635 года банщикам и еврейским аптекарям грозил крупный штраф (175 «чырвоных злотых») за открытое и тайное бритье, стрижку, кровопускание, лечение больных, отпуск лекарств или за другие «цирюльнические услуги».

В архивных документах минского магистрата второй половины 17-го века упоминаются фамилии не менее 10 цирюльников (Юзефа Завольского, Яна Загера, Адама Скопа, Яна Ожоховского, Войтеха Солетинского, Базыля Яновича и др.) и лекаря Криштопа Дерскофа. Все они, как и аптекари, входили в привилегированную социальную группу городского населения.

Бывший комплекс иезуитского коллегиума

В середине 17-го века в Минске появились иезуиты. Мариинский кафедральный костел — памятник архитектуры стиля барокко, возвели его в начале 18-го века, — на протяжении 20-го столетия несколько раз менял свое предназначение, первоначальный вид зданию вернули в 2000-х. Костел — главный элемент бывшего комплекса иезуитского коллегиума.

Архикафедральный костел пресвятой Девы Марии.

Иезуитский коллегиум, надо сказать, не нуждался в аптеке, его миссия состояла в помощи душе, а не телу человека. В коллегиуме была инфирмерия (изолятор для больных), а у брата-инфирмария — аптечный ларец с подручными средствами для помощи при наиболее частых недомоганиях. Эти функции в минском иезуитском коллегиуме выполнял в 1737–1738 годах Георгий Бенедикт Лессиг, два года он служил в звании аптекаря до своей смерти в 1740 году. До приезда в Минск Лессиг исполнял обязанности инфирмария (с 1717 года) в семи других коллегиумах, в том числе в Полоцке, Несвиже, Новогрудке и Витебске.

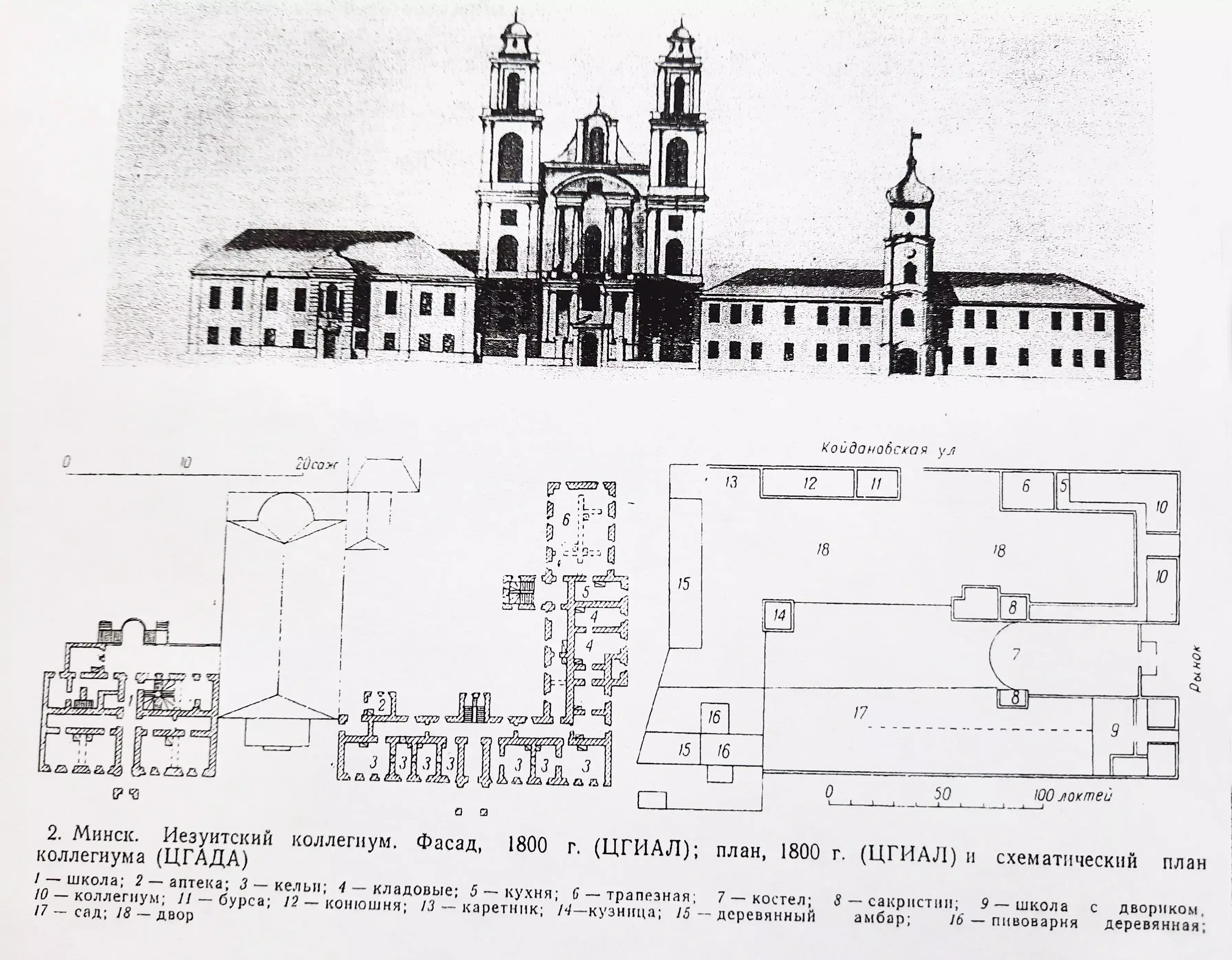

Иезуитский коллегиум, схема, 1800 год.

Одна из причин передвижений братьев — ряд искушений, отвлекающих их от основной миссии. Брат-аптекарь имел контакт с крупной суммой денег, спиртным — основным компонентом лечебных настоек и ликеров, общался с женщинами, закупавшими у него лекарства.

Во второй половине 18-го века в состав минского иезуитского комплекса входили школа, костел и коллегиум, в котором в 1749 году была открыта аптека для обслуживания жителей и гостей.

На плане комплекса показано отдельно стоящее здание аптеки, при этом проход в аптеку располагался около костела во внутренний двор коллегиума, а не со стороны главной площади, как в других иезуитских коллегиумах, на площадь выходила школа и монастырские кельи. Школа и аптека подчеркивали общественный характер этих зданий.

В Привилее короля польского и великого князя литовского Августа III от 28 ноября 1748 года говорится о том, что член минского магистрата, аптекарь Ян Давид Шейба открыл за немалые собственные средства аптеку в городе Минске «для спасения здоровья людей духовного и светского звания», живущих в городе и воеводстве, а также прибывающих на заседание Главного трибунала ВКЛ со всего княжества. Он обратился к королю с просьбой об оказании помощи в обустройстве аптеки по образцу европейских. Король удовлетворил просьбу и предоставил большие льготы: аптекарь и его будущие наследники полностью освобождались от несения повинностей. Король разрешил Шейбе и его наследникам пожизненно содержать и расширять аптеку с предоставленными льготами, другим лицам открывать аптеки не резрешалось. Над аптекой Шейбы позволено было вывесить королевский герб, указывающий на опеку короля. Кроме того, аптеке принадлежал огород, который располагался на Троицкой горе (сейчас на этом месте находится Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь).

Историческая справка

Литовский трибунал заседал по определенному графику: через 20 недель в Литве, а через другие 20 недель, по очереди, в Новогрудке и Минске. Позже трибунал казны стал проводить в Минске свои съезды. На эти заседания приезжал король, собирались депутаты со всего княжества. В случае болезни таких высоких особ в Минске не было к кому обратиться за получением лекарств. Эту проблему решала аптека, открытая Яном Давидом Шейбой.

Согласно описи имущества аптеки минского иезуитского коллегиума, на момент ее закрытия ассортимент лекарственных средств составлял почти 900 наименований и около 1 200 единиц различной аптечной утвари (ступки, жбаны, штангласы, склянки, весочки и прочее). В библиотеке имелись 44 книги по медицине и фармации. 30 ноября 1783 года имущество аптеки было передано по акту минскому аптекарю Леону Шейбе, а огород на Троицкой горе — аптекарю Андрею Станкевичу. Последний получил 1 октября 1782 года разрешение короля польского и великого князя литовского Станислава Августа Понятовского на открытие аптеки в Минске. Но сразу ее не открыл из-за материальных трудностей.

В период с мая 1798 года по ноябрь 1804-го Андрей Станкевич арендовал и управлял аптекой бывшего почтмейстера Михаила Шейбы, у которого не было фармацевтического образования.

После вхождения в состав Российской империи Минск стал губернским городом (1793–1921 гг.), а в 60-х годах 19-го века площадь Верхнего рынка была переименована в Соборную площадь и стала местом сосредоточения учреждений губернской администрации.

Бывшая усадьба Андрея Станкевича

На площади Свободы расположен дом — последний перед высотным зданием, что на углу площади и Немиги. Это здание (Площадь Свободы, 13/2) также связано с аптечным делом.

Строение возведено в 18-м веке как южный флигель городской усадьбы подканцлера ВКЛ Антония Пшездецкого. В 1799 году дворянин, аптекарь Андрей Станкевич приобрел за 40 тысяч злотых (это эквивалентно 120 килограммам серебра) усадебный комплекс, состоящий из небольшого двухэтажного дома и двух ассиметрично расположенных флигелей, образующих перед главным фасадом парадный двор. В одном из флигелей и разместилась с 1804 года аптека. Вход располагался на месте, где сейчас находится бюст классику белорусской литературы Максиму Горецкому, работавшему в Институте белорусской культуры (размещался в здании в начале 1920-х).

Аптека Станкевича имела широкий ассортимент лекарств по сравнению с аптекой наследников Шейбы. Сюда обращались как дворяне, так и другие жители города, приезжие. А осуществляла надзор за деятельностью аптек в городе врачебная управа Минского губернского правления. За нарушения аптечного законодательства выносились строгие наказания, вплоть до закрытия заведения.

После смерти Андрея Станкевича в 1816 году содержали аптеку его наследники, которые в 1826-м продали усадьбу Юрию Кобылинскому, секретарю Минского дворянского депутатского собрания, известному коллекционеру, литератору и меценату. Кроме того, Юрий Кобылинский стал основателем первого минского общественно доступного музея.

До революции 1917 года во флигеле размещалось мужское духовное училище, в 1922–1925 годах — институт белорусской культуры, в 1930-е годы — разные государственные учреждения, в том числе Народный комиссариат здравоохранения БССР (до перевода в Дом правительства в 1934 году). Ныне это здание используют административные учреждения.

Из бывшего усадебного комплекса также сохранилось главное здание на площади Свободы, 15. С 2010 года в нем находится музей истории города Минска и с 2012-го — художественная галерея Михаила Савицкого.

Галерея Михаила Савицкого, Минск.

Бывший Гостиный двор

Впервые про Гостиный двор упоминается в подтверждении привилея на Магдебургское право 1569 года, где было разрешено его образование «для стоянья купцов…». Вначале это было массивное двухэтажное сооружение, но постепенно корпус Гостиного двора расширялся, к его стенам пристраивались другие дома и лавки. В 18-м веке двор представлял собой целый комплекс. Это было удачное место для ведения аптечного бизнеса.

Аптека Натансона, начало 20-го века.

Владельцы одних аптек были богаты и влиятельны уже «по рождению», другим приходилось накапливать силу и авторитет многие годы. К числу вторых относится магистр фармации Исаак Натансон. Исаак Моисеевич, уроженец города Свенцяны, в возрасте 26 лет приобрел аптеку в Минске, стал управляющим. До получения высшей фармацевтической степени — магистра фармации — он прошел все ступеньки профессиональной лестницы: аптекарского ученика (1858–1861 гг.) и аптекарского помощника (1861–1863 гг.) в аптеке своего брата в городе Вилейка Минской губернии. Потом посещал курсы в медико-хирургической академии в Санкт-Петербурге, одновременно работал в аптеке первого военно-сухопутного госпиталя, получил звание провизора. Занялся исследовательской работой в фармацевтической лаборатории в этом учебном заведении под руководством академика Юлия Карловича Траппа, успешно сдал магистерский экзамен и 6 июня 1867 года защитил диссертацию.

В то время в Минске было только три аптеки — все финансово успешные. По мере развития города увеличивалась численность населения, открывались новые аптеки, усиливалась конкуренция между ними. Положение аптеки Исаака Натансона постепенно ухудшалось. Владелец неоднократно обращался во врачебное отделение губернского правления с просьбой о переносе аптеки на другую улицу. Разумеется, владельцы близлежащих аптек были против, и просьба магистра фармации не была удовлетворена.

Исаак Натансон активно занимался общественной и благотворительной деятельностью. С 1872 года был членом общества попечения о больных и раненых воинах, почетным членом общества минских врачей, 21 октября 1893-го Высочайшею грамотой был возведен в сословие потомственных почетных граждан. 13 августа 1910 года он продал аптеку, а 16 ноября в возрасте 69 лет скоропостижно скончался в Хоральной синагоге.

По стопам отца пошла дочь Татьяна. После окончания Минской гимназии в 1892 году она получила звание аптекарской ученицы, а через 5 лет — звание аптекарского помощника в Московском университете. О дальнейшей судьбе Татьяны ничего не известно.

На снимке здания Гостиного двора в Минске начала 20-го века в правой части трехэтажного здания видна вывеска «Аптека» на первом и втором этажах. На первом этаже располагались несколько магазинов, а на втором — Минское отделение Азово-Донского коммерческого банка, зал купеческого собрания. В годы Первой мировой войны тут находились госпиталь и камерный театр, в 1920–1930-е годы — Минский горисполком. Теперь в бывшем здании комплекса Гостиного двора (Площадь Свободы, 4) расположены магазины, банк, посольство Грузии, информационно-туристический центр и другие организации.

Площадь Свободы, бывший Гостиный двор.

Здание Минского областного объединения профсоюзов

На противоположной стороне от Белорусской академии музыки находится здание Минского областного объединения профсоюзов (Площадь Свободы, 23). Это здание бывшего мужского базилианского монастыря — памятник архитектуры 17–19-го веков. В дореволюционный период в нем находились мужская гимназия, суд и разные административные губернские учреждения, в том числе врачебная управа, основные задачи которой — принятие мер для оказания медицинской помощи населению, контроль деятельности лечебных и аптечных организаций, профилактика и борьба с инфекционными заболеваниями. Управляющие аптеками по ее указанию проводили судебно-химические экспертизы. В состав врачебной управы входили инспектор (руководитель), несколько врачей и фармацевт. В этом здании также проходили заседания Минского общества врачей, здесь же находился губернский архив, типография и другие учреждения.

Недалеко от стен базилианских монастырей был расположен комплекс каменных бернардинских монастырей, возведенных в 18-м столетии. В конце 18-го века в мужском монастыре располагался шпиталь для приюта инвалидов, престарелых, нищих, бездомных, больных, сирот.

В одной из экспозиций археологического музея (филиала музея истории города Минска) находятся 7 бронзовых аптечных сосудов для хранения и приема лекарств 18-го века, обнаруженных при раскопках на месте мужского бернардинского монастыря.

Здание Белорусской государственной академии музыки

Соборная площадь неразрывно связана с историей театральной жизни, к которой проявляла интерес и медицинская общественность. В сквере за ратушей установлен памятник создателям белорусской национальной классической оперы композитору Станиславу Монюшко и литератору Винценту Дунину-Марцинкевичу. Недалеко от памятника, на месте современной Белорусской государственной академии музыки, раньше располагался городской театр (здание снесено в 1970-е годы), где в 1852-м и была поставлена первая белорусская национальная опера «Селянка», либретто для которой написал Винцент Дунин-Марцинкевич, а музыку — Станислав Монюшко и Константин Кжижановский. Большим театралом был известный в городе врач Иван Зданович, он бесплатно лечил артистов театра.

Рядом с театром располагался дом Ляховских и Габриловича, сейчас на этом месте Белорусская академия музыки (ул. Интернациональная, 30).

Белорусская государственная академия музыки.

Густав Габрилович — уроженец города Россиены (Литва), выпускник Императорской медико-хирургической академии в Санкт-Петербурге. После получения звания провизора работал в этой академии, проводил исследования в химической лаборатории под руководством профессора Николая Зинина. Защитил диссертацию в 1866 году, получил степень магистра фармации. Потом был владельцем аптеки в Ковно, а в конце 1869 года открыл аптеку в Минске в арендуемом помещении. В 1890 году он купил дом на Соборной площади, сюда была переведена и аптека, а в 1891-м Густав Осипович организовал первую в Минске химическую лабораторию.

Историческая справка

Густав Габрилович был членом городского управления (1876–1880), гласным Минской городской думы (1876–1884), членом общества Красного Креста (с 1878 года), почетным членом Минского губернского попечительства детских приютов (с 1897 года), Минского общества врачей, делегатом двух Всероссийских фармацевтических съездов, одним из учредителей Минского вольного пожарного общества, Минского взаимного кредита, Минского взаимного страхования, Минского ремесленного училища для бедных мальчиков, музыкального общества, общества попечения о слепых, дома трудолюбия, попечителем минской еврейской общественной больницы, других благотворительных и общественных учреждений.

Весной 1901-го Густав Габрилович переехал с женой в Москву, приобрел аптеку и занимался фармацевтической и общественной деятельностью. Фармацевтическую династию продолжили его сын Осип и племянница Ольга Габрилович, они тоже имели звание магистров фармации, их профессиональная деятельность осуществлялась в основном в российских городах.

Фото из фондов кабинета истории фармации (аптека № 88 РУП «Белфармация»).