Июнь 1941 года — это оборонительные бои Красной Армии с наступающими немецко-фашистскими захватчиками, белорусские города в огне от налетов вражеской авиации… В тяжелейших условиях осуществлялась эвакуация учреждений, предприятий, жителей городов. Старались вывезти подальше от военных действий и детей.

Согласно исследованиям белорусского историка Леонида Сугако, накануне Великой Отечественной войны значительная часть минских детей находилась в пионерских лагерях, санаториях, на дачах в окрестностях белорусской столицы. Их эвакуация требовала оперативного решения сложных организационных вопросов.

Благополучная отправка детей в тыл стала возможной там, где персонал детских учреждений не стал дожидаться директив сверху, а начал действовать соответственно обстановке.

24 июня 1941 года произошла первая массированная бомбардировка Минска.

Пожары в районе минского железнодорожного вокзала, 29 июня 1941 года.

В это время персонал яслей-изолятора № 43 — врач Петр Дыло, медсестра Мария Адамович, няни Мария Поджарая, Полина Корявая, заведующая по хозяйственной части Сарра Вишня — начали осуществлять мероприятия по эвакуации детей от 1 до 4 лет из пылающего Минска. Петр Дыло после окончания медицинского факультета Белорусского государственного университета в 1927 года возглавил специализированный сад-изолятор № 43 по улице Ямной (сейчас это улица Краснозвездная). Здесь содержались и одновременно лечились дети, больные чесоткой и конъюнктивитом.

Рядом с Петром Дыло во время эвакуации детей была и его 17-летняя дочь Татьяна, ученица 10-го класса, которая помогала отцу. Вместе с детьми яслей-изолятора № 43 были вывезены дети дома грудного ребенка, которых сопровождали врачи Ф. Файнберг, М. Немытькова и няня Г. Грищук.

24 июня 1941 года персоналу детских учреждений удалось найти грузовую машину и уговорить водителя вывезти малолетних больных детей из горящего Минска. Об этом моменте Петр Дыло вспоминал в статье «Это было в июне сорок первого», опубликованной в газете «Советская Белоруссия» 2 августа 1964 года:

Я вышел на улицу и остановил первую проходившую мимо автомашину. Я умолял водителя забрать ребятишек и вывезти их за город, но он категорически отказывался, показывая путевку. Ему поручили вывозить со склада товары. Но пока я с ним разговаривал, по моему знаку санитарки и няни яслей и дома ребенка, не дожидаясь результатов переговоров с шофером, заполнили кузов трехтонки испуганными, плачущими детьми. А тут еще подошла седая старушка с двумя малышами. Это были сын и дочь артистки Марины Дмитриевны Троицкой, которая в это время была на гастролях. Для семьи Троицкой тоже нашлось место. В кузове было так тесно, что вещи пришлось оставить… У водителя, видимо, было доброе сердце. Посмотрев на нас всех, он махнул рукой, сел в кабину, и машина тронулась. Вскоре мы были в деревне Обчак. Ехать дальше шофер отказался, и детей пришлось на время разместить в местной школе. Учителя и жители Обчака помогли накормить ребят, принесли соломы для ночлега…

Петр Васильевич Дыло, доцент Минского мединститута, дерматовенеролог, 1952 год. Из фондов Музея истории медицины Беларуси.Затем Петру Дыло предстояло найти новый транспорт, чтобы продолжить эвакуацию детей. Много часов предстояло ему стоять на дороге в надежде остановить хоть какую-нибудь машину, но все они мчались перегруженные. Врач вспоминает:

Петр Васильевич Дыло, доцент Минского мединститута, дерматовенеролог, 1952 год. Из фондов Музея истории медицины Беларуси.Затем Петру Дыло предстояло найти новый транспорт, чтобы продолжить эвакуацию детей. Много часов предстояло ему стоять на дороге в надежде остановить хоть какую-нибудь машину, но все они мчались перегруженные. Врач вспоминает:

Тогда я отправился к учителю школы и попросил у него два пустых ведра, решив запастись бензином. Мимо проезжала военная машина. Сидевший рядом с водителем командир, просмотрев мои документы, приказал шоферу наполнить ведра бензином. В этот момент к нам подошел молодой парень. Он тоже попросил командира дать ему ведро бензина, но получил отказ. Военные уехали, а я остался вдвоем с парнем. Мы познакомились. Это оказался шофер, назвавший себя Михаилом. Я обрадовался, надеясь уехать на его машине, но она оказалась неисправной. Миша присоединился к нам.

Теперь у нас были водитель и бензин, но не было машины. Я рассчитывал, что, возможно, кто-либо из шоферов не успел в Минске заправиться и с помощью моего бензина мы сможем двигаться дальше на восток. Но машины шли и шли мимо, не останавливаясь. В шестом часу вечера на фоне голубого неба мы заметили много парашютистов. Они приземлились на полянке и с автоматами в руках побежали к лесу. Это был гитлеровский десант. Скоро десантники были пойманы и обезоружены. Этот случай насторожил. Надо было срочно увозить детей дальше.

Впоследствии врачу Петру Дыло и водителю Михаилу Марченко удалось раздобыть машину и доехать на ней до Смолевичей, но она требовала серьезного ремонта. Как развивались дальше события тех дней, узнаем из воспоминаний Татьяны Дыло, хранящихся в фондах Музея истории медицины Беларуси:

Вечером 25 июля с помощью шофера Миши Марченко уехали в Смолевичи, приехали туда поздно вечером на поломанной колхозной машине. Она вышла из строя. В его машине фашистской пулей был пробит бензобак. А 26 июня 1941 года всю ночь шофер Марченко и врач Дыло чинили новую автомашину, которую дали с поломанным бортом военные. А рано утром уезжали из больницы городского поселка Смолевичи, в которой ночевали, до Борисова и дальше мы… ехали под обстрелом фашистов... Машину вел все время шофер Михаил Марченко до города Вязьма, где детей определили в поезд (грузовой вагон из-под угля), и так ехали голодные, уставшие, изможденные дальше на восток. Шофер Миша Марченко сдал автомашину в Вязьме в военкомат, а сам ушел служить армию...

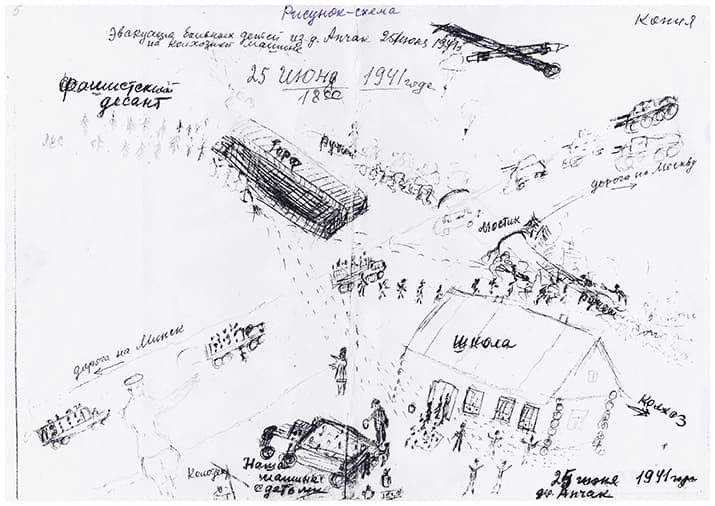

Эвакуация больных детей из деревни Обчак 25 июня 1941 года на колхозной машине. Рисунок-схема Татьяны Дыло. Из фондов Музея истории медицины Беларуси.

С детьми мы доехали до Кургана (Зауралье) к 14 июля 1941 года, где соответственно возрасту детей определили в детдома без врача Петра Васильевича Дыло, так как он из-за письменного объяснения в милиции Пензы насчет питания больных детей от поезда отстал. Догонял до Куйбышева, но номер эшелона сменили, и он о детях ничего не смог узнать. У него были все документы на детей. Он попал в Саратов, где устроился на работу в вендиспансер, и только по переписке с городом Горьким, где жила подруга дочери Ольга Кирик, сумел найти детей в Кургане. Сразу выслал туда списки детей и из Горздрава и Горисполкома Кургана получил расписку о получении списка детей с довоенными адресами. В дальнейшем велась постоянная переписка врача Дыло с медсестрой Марией Адамович о детях яслей-изолятора № 43 и дома ребенка. Переписка продолжалась до 1944 года, когда мы по вызову Минздрава БССР переехали в освободившийся от фашистов Минск.

В 1944–1945 годах во всех районах Минска вывешивались объявления для родителей по розыску детей. Списки детей с довоенными адресами и местами, куда определили детей, были с докладной врача Петра Дыло переданы в МВД, Минздрав, Горздрав БССР в 1944 году.

Забрать детей в разбитый Минск не было возможным... Многие из детей стали в дальнейшем гражданами России. Некоторых забрали из Кургана родители.

После освобождения Беларуси Петр Дыло работал в Минском мединституте. В 1947-м защитил кандидатскую диссертацию, стал доцентом кафедры кожно-венерических болезней.

В июле 1964 года в Минске в день празднования 20-летия освобождения Беларуси от немецких захватчиков встретились и сделали фото на память участники эвакуации детей из Минска. Впоследствии этот снимок оказался в фондах Музея истории медицины Беларуси.

В своей монографии «Дети на оккупированной территории Беларуси (1941—1944 гг.)» историк Вероника Бездель приводит данные, что общими усилиями властей, руководителей детских учреждений, простыми людьми за пределы Беларуси в тыл было вывезено 110 из 190 детских домов (около 10 тысяч человек), 50 детских садов (2 029 человек), 28 пионерских лагерей (3 941 человек), 6 спецшкол и детских санаториев (465 человек) — общей численностью 16,7 тысячи детей. Еще 500 тысяч детей выехали в тыл вместе со взрослыми.

Всего до войны в БССР, включая Белостокскую область, проживали 4,3 млн детей в возрасте до 16 лет. Эвакуировать смогли только 14–15 %. Остальные остались на захваченной территории и вынуждены были переносить тяжелые условия немецкой оккупации.

Всего до войны в БССР, включая Белостокскую область, проживали 4,3 млн детей в возрасте до 16 лет. Эвакуировать смогли только 14–15 %. Остальные остались на захваченной территории и вынуждены были переносить тяжелые условия немецкой оккупации.

«И снова трехтонка, снова воздушные налеты и незатихающий детский плач. Каждый взрослый держал на руках по двое-трое грудных ребятишек, да и еще у ног наших сидело по несколько тех, кто постарше». Такими остались в памяти у Татьяны Дыло тяжелые дни борьбы за спасение детей. Читая эти строки в наши дни, сложно представить, как в переполненной машине под непрекращающиеся звуки выстрелов, взрывов и шума вражеской авиации сотрудникам детских учреждений удавалось успокаивать напуганных и голодных малышей. Но врач Петр Дыло и его коллеги спасли детей благодаря проявленному мужеству и самоотверженности. За этот подвиг они не были отмечены наградами, но, как говорила участница тех событий Татьяна Дыло: «Главная награда для нас — живые дети».