Менингококковая инфекция способна унести жизнь в течение 24 часов. Заболеть генерализованной формой менингококковой инфекции (ГФМИ) может человек любого возраста, причем примерно 15 % пациентов погибают, 20 % остаются инвалидами. Почетный президент Федерального научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА России, главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава РФ и ФМБА России, заслуженный деятель науки РФ, академик РАН Юрий Лобзин на 7-м съезде инфекционистов, прошедшем в Минске, рассказал о проблемах диагностики менингококковой инфекции и развитии системы иммунопрофилактики.

Собственное исследование

Юрий Лобзин— Из всех инфекций, с которыми мы встречаемся каждый день, менингококковая — самая коварная. Это инфекционное заболевание является тяжелым бременем для пациента, его семьи и общества, — отметил профессор Лобзин. — Летальность при ГФМИ наиболее высокая среди других инфекционных заболеваний. По данным за 2023 год, в Российской Федерации она составила 19 %! Каждый пятый пациент с таким диагнозом умирает.

Юрий Лобзин— Из всех инфекций, с которыми мы встречаемся каждый день, менингококковая — самая коварная. Это инфекционное заболевание является тяжелым бременем для пациента, его семьи и общества, — отметил профессор Лобзин. — Летальность при ГФМИ наиболее высокая среди других инфекционных заболеваний. По данным за 2023 год, в Российской Федерации она составила 19 %! Каждый пятый пациент с таким диагнозом умирает.

Причины высокой летальности

1. Заболевание протекает стремительно. В течение нескольких часов ГФМИ прогрессирует от неспецифических симптомов до тяжелого жизнеугрожающего состояния.

2. Сложно быстро поставить диагноз. Отсутствие специфических ранних симптомов часто приводит к неправильному диагнозу, особенно у маленьких детей, не оставляя достаточно времени для адекватного лечения этой инфекции. Первые симптомы неспецифичны и сходны с проявлениями простудных либо кишечных заболеваний. Подъем температуры у детей раннего возраста родители часто связывают с прорезыванием зубов, не обращаясь за помощью.

3. Даже надлежащего лечения часто недостаточно, чтобы предотвратить тяжелые осложнения и смерть пациента. Менингококковая инфекция может приводить к смерти в течение суток.

4. Менингококк распространяется непредсказуемо и может провоцировать вспышки и эпидемии. При низком охвате вакцинацией нет контроля эпидемиологического роста инфекции.

Профессор привел пример случая заболевания: 17-летняя девушка почувствовала себя плохо вечером 13 августа; температура поднялась сначала до 37,5, позже до 43 °С, началась рвота, появилось небольшое пятнышко на руке, которое при обращении в стационар было расценено врачами как повреждение сосудов на фоне высокой температуры. при первом обращении госпитализирована пациентка не была. Анализы на тот момент в норме. Ночью температура снова поднялась, присоединились сыпь и боль в теле. Девушку госпитализировали. Утром 14 августа получена консультация инфекциониста, поставлен диагноз «менингококковая инфекция», но уже вечером, несмотря на проведение терапии, пациентка умерла.

Фульминантная, молниеносная форма менингококковой инфекции унесла ее жизнь за сутки, что еще раз подтверждает: поставить диагноз и спасти жизнь, даже при корректном лечении, бывает крайне сложно, — объяснил Юрий Лобзин.

Федеральный научно-клинический центр инфекционных болезней провел ретроспективное мультицентровое исследование заболеваемости менингококковой инфекцией у детей в возрасте от 1 месяца до 18 лет. Были проанализированы 1 327 случаев ГФМИ в 17 регионах Российской Федерации за 10 лет (2012–2021 годы).

Итоги исследования показали: каждый пятый пациент госпитализируется только на вторые сутки заболевания или позже. У 86 % состояние на момент поступления — от тяжелого до терминального (см. рис. 1). В то время как наилучший вариант — госпитализация в период 3–6 часов от появления первых симптомов.

Трудности диагностики

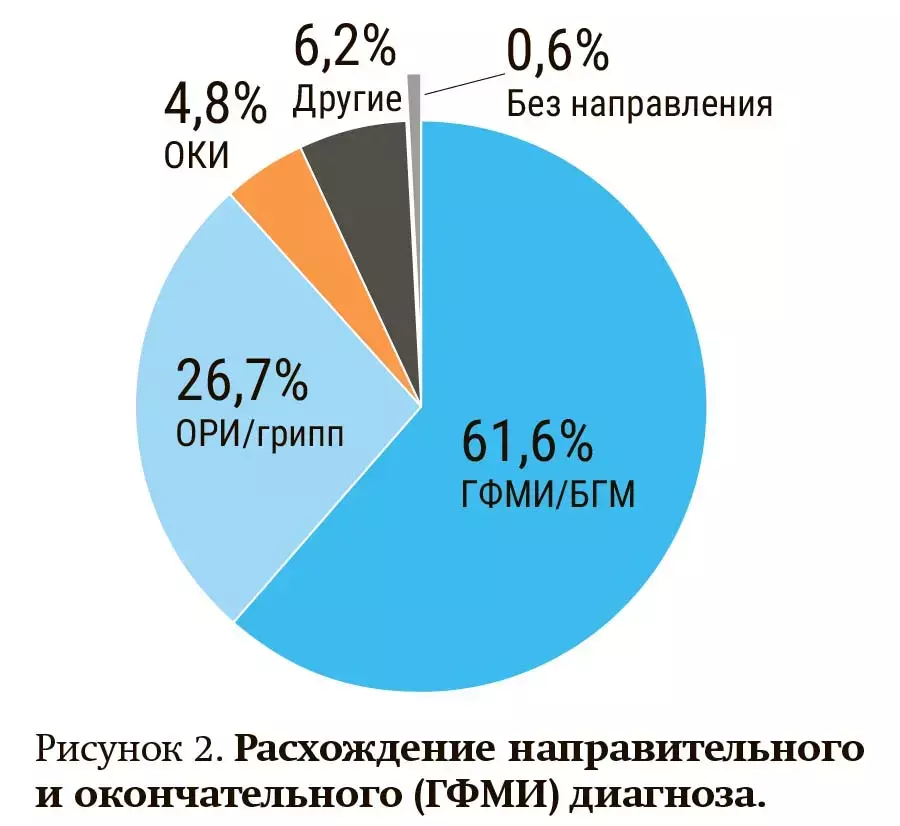

Профессор подчеркнул, что поставить верный диагноз объективно сложно. Расхождение направительного и окончательного диагнозов составляет около 40 % (см. рис. 2). ГФМИ у пациентов часто не диагностируется на догоспитальном этапе и даже при поступлении в стационар. Характерные признаки болезни не всегда присутствуют. Более трети детей поступают в стационар с подозрением на острые респираторные или кишечные инфекции. В ряде случаев даже при наличии характерных для ГФМИ симптомов дети госпитализировались с подозрением на васкулит, грипп с капилляротоксикозом и др.

Профессор подчеркнул, что поставить верный диагноз объективно сложно. Расхождение направительного и окончательного диагнозов составляет около 40 % (см. рис. 2). ГФМИ у пациентов часто не диагностируется на догоспитальном этапе и даже при поступлении в стационар. Характерные признаки болезни не всегда присутствуют. Более трети детей поступают в стационар с подозрением на острые респираторные или кишечные инфекции. В ряде случаев даже при наличии характерных для ГФМИ симптомов дети госпитализировались с подозрением на васкулит, грипп с капилляротоксикозом и др.

— Мы получили интересную статистику: в клиническом анализе крови при поступлении в стационар лейкоцитоз отмечался только у 70,8 % пациентов, в 17,6 % случаев наблюдался нормоцитоз, в 4,4 % — лейкопения, — обратил внимание профессор.

Отсутствие классических клинико-лабораторных проявлений болезни у детей в сочетании с недостаточной настороженностью врачей первичного звена приводит к тому, что в 25,5 % случаев первоначально пациенты госпитализируются в непрофильные отделения.

Результаты исследования, проведенного центром, говорят о необходимости повышения информирования врачей об особенностях ГФМИ и опорных диагностических критериях критических состояний у пациентов различных возрастных когорт.

— Рост числа случаев ГФМИ сопряжен с сезонным подъемом заболеваемости респираторными инфекциями. Часто в такой период мы имеем дело с коинфицированием. В последнее время все чаще видим сочетание менингококковой инфекции с вирусными, в том числе и герпетическими инфекциями, которые тоже могут быть генерализованными. В связи с этим мы используем не только антибактериальную терапию. В целях повышения эффективности этиотропной терапии ГФМИ при сочетании с вирусной инфекцией показано проведение иммунотерапии препаратом рекомбинантного ИФН-α-2b. Он является одним из важных компонентов посиндромной терапии тяжелых инфекций, в том числе менингококкового сепсиса, — объяснил эксперт.

Возможные осложнения

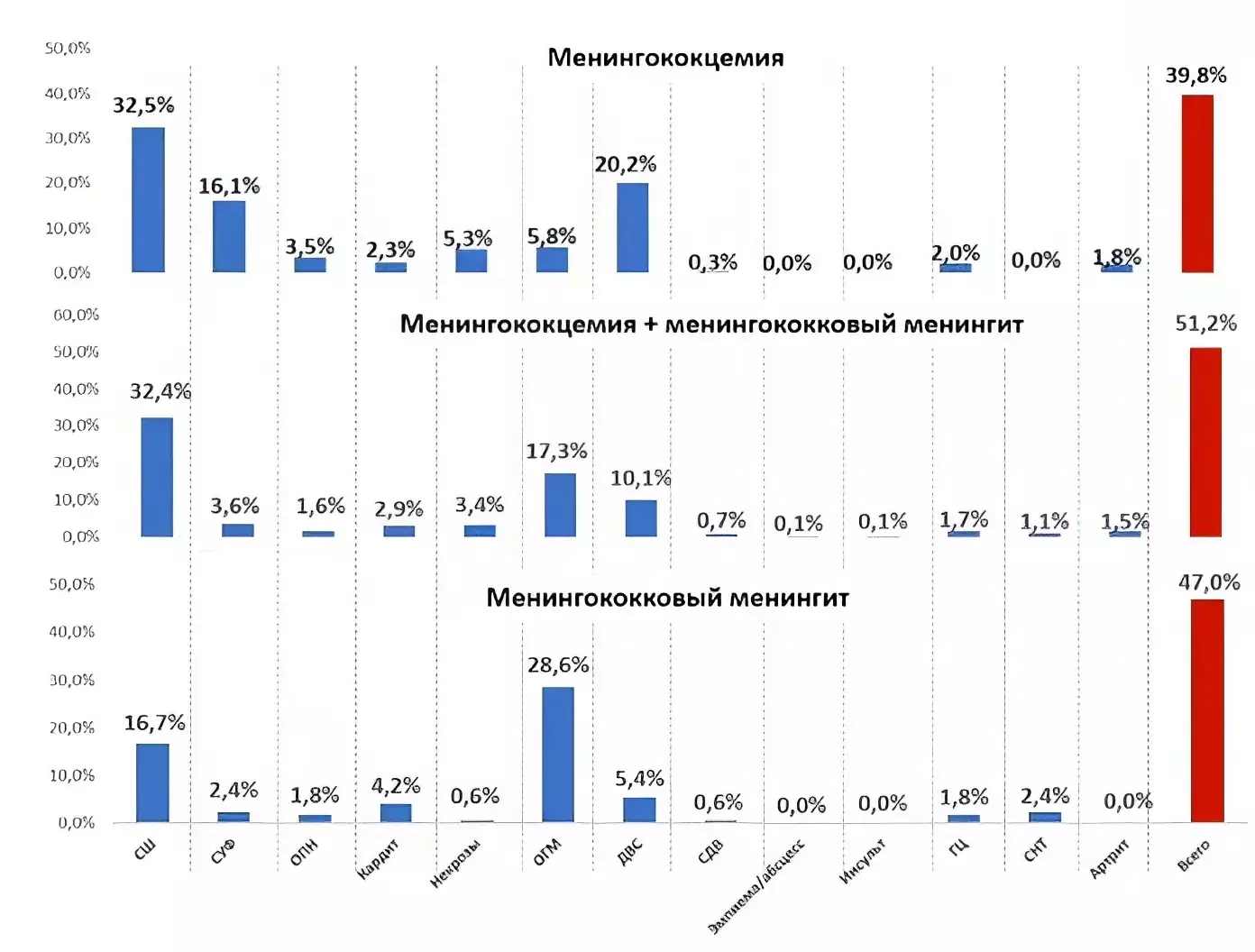

Осложнения в остром периоде очень частые, они отмечены в 48 % исследуемых случаев. В более чем 60 % случаев зафиксировано сочетание различных осложнений. При менингококцемии наблюдалось более частое развитие синдрома Уотерхауса — Фридериксена, ДВС-синдрома, полиорганной недостаточности и формирование некрозов. Развитие отека головного мозга чаще диагностировали при менингите (см. рис. 4).

Рисунок 4. Осложнения в остром периоде ГФМИ.

Исходы острого периода ГФМИ включают проблемы, связанные с когнитивными, двигательными, поведенческими нарушениями, глухотой, нарушениями зрения. Наиболее часто развивалась церебральная недостаточность (19,6 %), в большинстве случаев в легкой степени. Доля грубых нарушений — выраженный психоневрологический дефицит с формированием сенсоневральной тугоухости, необходимость ортопедических/хирургических вмешательств составляла соответственно 0,7 %, 0,6 % и 0,8 %. Доля выраженной органной недостаточности — 1,3 %.

— Однако представленные цифры могут быть существенно занижены, так как дальнейшую судьбу пациентов отследить сложно. Теряется связь долгосрочных осложнений с перенесенной ГФМИ, — обратил внимание Юрий Лобзин. — В медицинской карте стационара среди «исходов» указывается выздоровление от самой инфекции и не всегда наличие осложнений на момент выписки. Сложно предположить, что ребенок, перенесший септический шок/отек головного мозга, несколько дней на ИВЛ, полностью восстанавливается за 2 недели. У детей раннего возраста невозможно предугадать впоследствии формирование когнитивных и поведенческих нарушений, отсроченных расстройств. Поэтому необходимо тщательное диспансерное наблюдение пациентов после выписки для своевременного реагирования на выявляемые проблемы.

«Значительное бремя последствий ГФМИ для выживших и их семей системно недооценено из-за неполноты данных и недоучета менее тяжелых последствий. Возможно, поэтому нам никак не удается внедрить менингококковую вакцинацию».

Генерализованная менингококковая инфекция в остром периоде требует массы дорогостоящих мероприятий:

- наличия высокотехнологичного оборудования,

- дорогостоящих медикаментов и расходных материалов,

- квалифицированного персонала,

- привлечения смежных специалистов.

Подсчитано, что лечение одного больного с тяжелой формой течения ГФМИ обходится государству в 17–20 млн российских рублей.

— В ряде случаев для спасения жизни пациента приходится прибегать к ампутации конечности, иссечению обширных некрозов, что приводит к формированию рубцов, требует множественных повторных операций. Найти мужественных детских хирургов, которые берутся за это дело, непросто, — признался профессор.

Отдаленные последствия

Юрий Лобзин подчеркивает: пациентам, перенесшим тяжелые формы ГФМИ, вне зависимости от возраста, часто требуется дальнейшая психологическая поддержка, сопровождение тьютора для помощи в социализации, достижения поставленных целей.

— Показательный пример — пролеченный в нашем центре подросток с диагнозом «гипертоксическая форма менингококковой инфекции. Менингококцемия, менингит» и сопутствующим диагнозом «герпетическое поражение кожи лица, герпетический кератит ОD». Среди возникших осложнений — рефрактерный септический шок, синдром полиорганной недостаточности, внутримозговое кровоизлияние, полиартрит, ДВС-синдром в стадии фибринолиза, полисерозит, полинейропатия критического состояния, сухая гангрена 2–3-го пальцев обеих кистей, 2–5-го пальцев левой стопы, инфицированные некрозы мягких тканей конечностей (около 7 %). В течение 4 лет после перенесенной ГФМИ ему было выполнено 12 операций! — рассказал профессор. — Спустя годы мы наблюдаем у него отдаленные последствия, связанные с социализацией, и т. д. Было проведено психологическое обследование с целью оценки уровня социальной адаптации, качества жизни пациента и его отношения к болезни на момент обследования. По заключению психолога пациент склонен к инфантильным реакциям, к отрицанию и вытеснению существующих объективных проблем, что не позволяет ему предпринимать необходимые шаги для их решения и повышает фоновую тревожность. Сейчас мы трудоустроили его санитаром в наш центр. Он находится в привычной среде и чувствует себя хорошо.

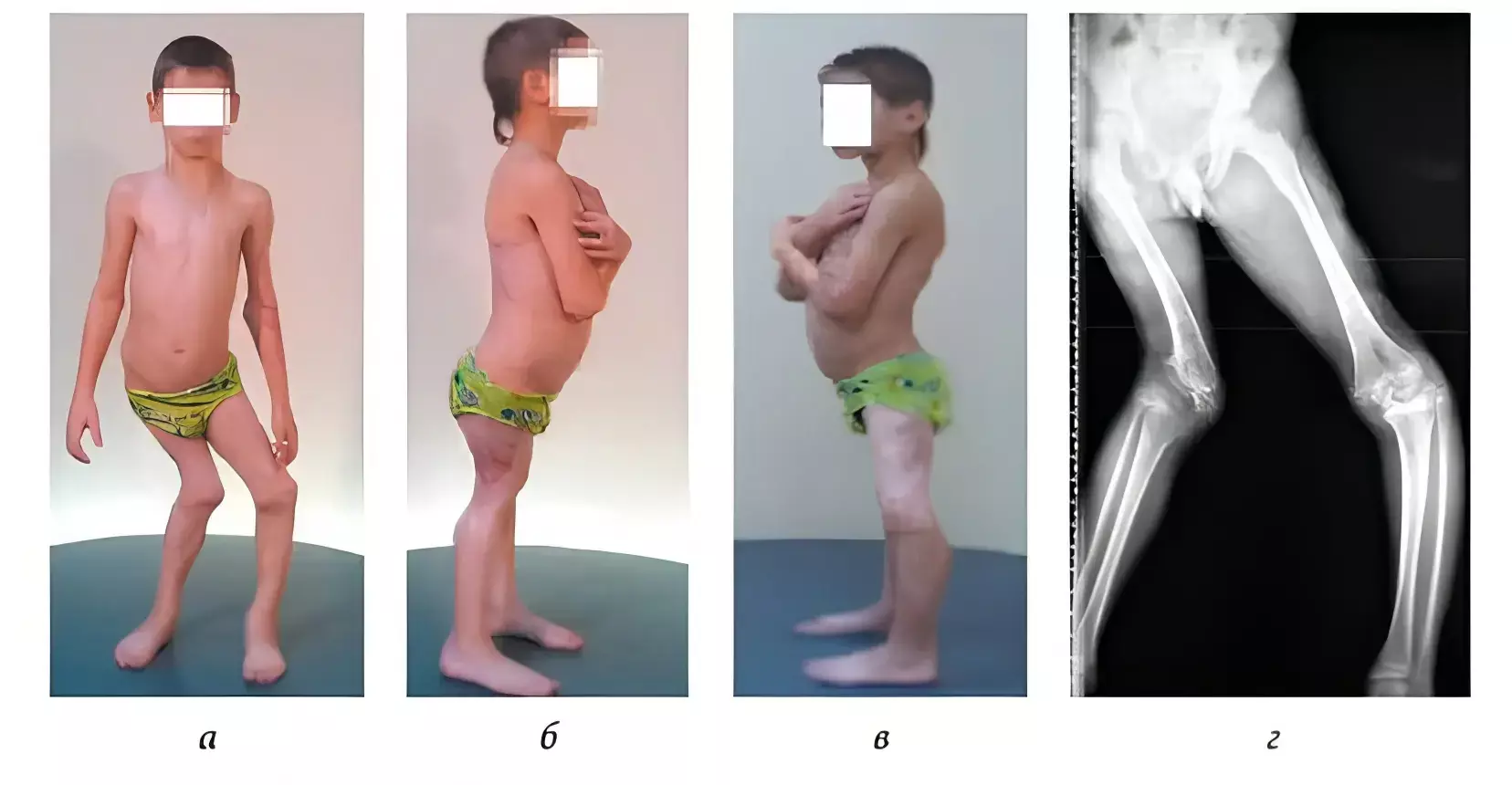

По данным зарубежных исследований, частота поздних ортопедических осложнений после перенесенной в раннем возрасте менингококцемии — 7,7 % (см. рис. 3).

Рисунок 3.Ортопедические последствия менингококковой инфекции у детей, требующие оперативной коррекции.

Помимо ортопедических проблем, берущих начало с острого периода ГФМИ (формирование рубцов, последствия ампутации и пр.), существует риск возникновения поздних деформаций скелета, связанных в основном с повреждением метафиза или эпифиза: гипоплазия эпифиза, аномалии метафиза, вдавления, преждевременное сращение зоны роста и, как следствие, искривление и угловые деформации. Нарушения зон роста длинных трубчатых костей наблюдаются у ряда детей, перенесших в раннем возрасте ГФМИ, осложненную сепсисом, септическим шоком, ДВС-синдромом.

Вакцинация

В 2024 году рост числа случаев ГФМИ у детей и подростков продолжился — прирост составил 12 %. Дети до 5 лет — группа наибольшего риска ГФМИ вследствие самого высокого уровня заболеваемости и смертности.

Подсчитано, что если вводить вакцинацию против менингококковой инфекции в 9–12 месяцев, то можно предотвратить 571 летальный случай.

— Примерно 83 % инвазивных штаммов менингококка покрываются зарегистрированной в РФ четырехвалентной (А, С, W, Y) конъюгированной вакциной. В отношении только 36 % российских штаммов серогруппы В активны 4-компонентная и 2-компонентная В-вакцины. Серогруппа Х в РФ не является актуальной, — отметил Юрий Лобзин.

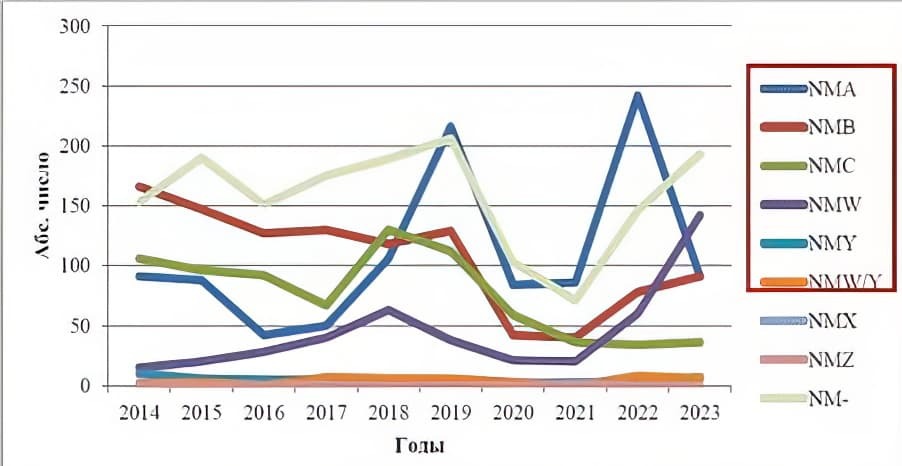

Профессор обратил внимание, что непредсказуемая эпидемиология менингококковой инфекции требует постоянного контроля: в 2023 году в России произошла смена доминирующей серогруппы с А на W (см. рис. 5). В Беларуси в данный момент доминируют N. meningitidis серогрупп W и B.

Рисунок 5. Серогрупповая характеристика штаммов менингококка в России (2010–2023 гг.).

Особенности серогруппы W — высокая вирулентность и летальность, нетипичные проявления, тяжелое течение заболевания, частое развитие осложнений, более длительное лечение, чаще наблюдается антибиотикорезистентность.

Подходы к вакцинации против менингококковой инфекции в календарях иммунизации разных стран примерно одинаковые.

Так как уровень заболеваемости ГФМИ наиболее высокий у детей первого года жизни, рекомендации по вакцинации нацелены в основном на детей до года и детей 1–2-х лет. У детей проводится вакцинация MenACWY, MenC, MenB. Подросткам часто рекомендуется ревакцинация, преимущественно она проводится MenACWY.

Все больше стран вводят конъюгированные MenACWY-вакцины в национальные программы иммунизации для защиты от распространенных серогрупп менингококка.

— В мире проводится большая работа по совершенствованию линейки вакцин. Новые технологии позволяют расширить возможности вакцинопрофилактики против менингококковой инфекции. Новая вакцина против N. meningitidis серогрупп A,C,W,Y, конъюгированная со столбнячным анатоксином, за счет инновационной технологии разработки и производства позволяет формировать длительный напряженный иммунитет против менингококковой инфекции у детей, подростков, взрослых и пожилых. И мы ждем утверждения этих разработок в Российской Федерации, — прокомментировал Юрий Лобзин.

Профессор подчеркнул: хотя основной группой риска являются маленькие дети, необходимо расширять возможности вакцинопрофилактики против менингококковой инфекции без ограничения верхнего возрастного порога.

Дедушки и бабушки, часто занимающиеся воспитанием внуков, также подвержены вероятности заражения.

— Мы проанализировали и мнение родителей о необходимости расширения Национального календаря профилактических прививок. Чаще в нем хотят видеть прививки от менингококковой инфекции, клещевого энцефалита и вируса папилломы человека. 65 % родителей из Общероссийской общественной организации поддержки материнства и детства на первое место ставят необходимость включения в национальный календарь прививки от менингококковой инфекции. Таким образом, особенности заболевания ГФМИ подчеркивают необходимость вакцинопрофилактики против менингококковой инфекции.

Непредсказуемая эпидемиология менингококковой инфекции требует постоянного внимания и действий, направленных на профилактику заболеваемости и летальности в первую очередь среди детей, а также предотвращения вспышек и распространения антибиотикорезистентных клональных комплексов.

Конъюгированные вакцины с наиболее широким покрытием актуальных для страны серогрупп снижают уровень носительства, передачу инфекции и формируют популяционный иммунитет, что важно для рутинных программ вакцинации.

Эволюция разработки вакцин позволяет использовать инновационные подходы для профилактики ГФМИ у детей, подростков, взрослых и пожилых без ограничений верхнего возрастного порога.