В рамках 6-й российско-белорусской научно-практической конференции с международным участием «Лечение боли без границ» российские специалисты-алгологи поделились опытом диагностики и лечения боли.

Клинический случай

Доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, кандидат мед. наук, руководитель Российского общества по изучению боли Максим Чурюканов представил для обсуждения клинический случай. Специалист обратил внимание на нюансы, которые необходимо учитывать при диагностике одной из наиболее частых проблем — хронической боли в пояснице.

Пациентка Г., 56 лет, обратилась с жалобами на боль в пояснице справа и слева с распространением по задней поверхности бедра справа, по латеральной поверхности бедра слева до колена. По характеру боль ноющая справа, выкручивающая, с ощущением онемения, ползания мурашек, покалываний, иногда похожих на удар током, — слева. Кроме того, пациентка тревожна, ее беспокоят ранние пробуждения.

— Следующий важный вопрос, который нас интересует: как давно беспокоит боль? Пациентка говорит, что уже на протяжении 5–6 лет без полного регресса с периодами обострения 2 раза в год. Настоящее обострение спровоцировано эмоциональным напряжением, длится около 3 недель, — рассказывает Максим Чурюканов. — У пациентки есть результаты МРТ, где видны патологические изменения на уровне 2-х межпозвонковых дисков. Нам предстоит разобраться, каков может быть источник боли.

No brain — no pain

Заведующий лабораторией фундаментальных и прикладных проблем боли НИИ общей патологии и патофизиологии (Москва), президент Российского общества по изучению боли, доктор мед. наук, профессор Михаил Кукушкин представил взгляд на понимание проблемы хронической боли.

— Боль рождается в мозге и ощущается в той или иной части тела. Ощущение боли может совпадать или не совпадать с зоной повреждения, и этот факт доктора иногда забывают. Напомню определение боли, которое дают эксперты Международной ассоциации по изучению боли: это неприятное сенсорное и эмоциональное переживание, связанное с действительным или возможным повреждением тканей или схожее с таковым. Единственным понятным сегодня феноменом в плане формирования болевого ощущения является связка между восходящей ноцицептивной афферентацией и тем интегративным осознанным процессом, которой протекает в голове, — рассказывает Михаил Кукушкин. — Первое, что вспоминает доктор, это отраженная боль. Это может быть отраженная висцеральная боль, которая проецируется от внутренних органов (инфаркт миокарда), или отраженная соматическая боль, которая проецируется от позвоночника в области, находящиеся в пределах близлежащих дерматомов (например, люмбоишиалгия).

Отраженная боль — это болевые ощущения в периферических областях при патологических процессах в глубоко расположенных тканях или внутренних органах. Механизм развития отраженных болей окончательно не выяснен.

Согласно зарубежным данным, отраженная боль в позвоночнике возникает у 17–84 % пациентов с болью в пояснице. Отраженная боль, связанная с заболеваниями поясничного отдела позвоночника, может распространяться на спину, живот, ягодицы, пах, бедра и даже дистальную часть конечности ниже колена.

Локальная боль возбуждает не только свой нейрон, но и сенситизирует соседний, создавая условия для возникновения отраженной боли. Миофасциальный болевой синдром является классическим примером.

— Мы привыкли к тому, что повреждение корешка распространяется в зависимости от сегмента, в котором наблюдается повреждение, по конкретному дерматому. Но вы можете забыть о тех классических схемах, которые описаны в учебниках, поскольку повреждение корешка может формировать болевые ощущения, связанные не только с компрессией самого корешка, но и воспалительным процессом в пространстве вокруг корешка, то есть боль при радикулопатии имеет смешанный генез, — говорит Михаил Кукушкин. — Фибромиалгия — классический пример дисфункциональной боли, и генерализованные жалобы на боль не связаны с патологией в периферических тканях. Но самое интересное заключается в том, что более чем в 90 % случаев фибромиалгия начинается с локальной боли. Это могут быть жалобы на боль в спине, руках, коленях, пояснице, трапециевидной области (двусторонняя боль) и т. д.

Как часто дисфункциональная боль может наблюдаться в реальной практике? Михаил Кукушкин приводит результаты многоцентрового поперечного исследования, которое было направлено на определение связи между тяжестью боли в спине и синдромом центральной гиперчувствительности (СЦГ) у лиц, осуществляющих уход за пациентами хосписов (n=1 214).

У 20,6 % были выявлены умеренные/тяжелые проявления СЦГ. То есть, поясняет эксперт, жалобы на боль в спине у них имеют, скорее всего, дисфункциональную основу. Опекуны с более высокими баллами по опроснику центральной сенситизации демонстрировали худшую интенсивность боли в спине, распространенную боль, катастрофическое мышление, испытывали трудности по уходу за пациентами.

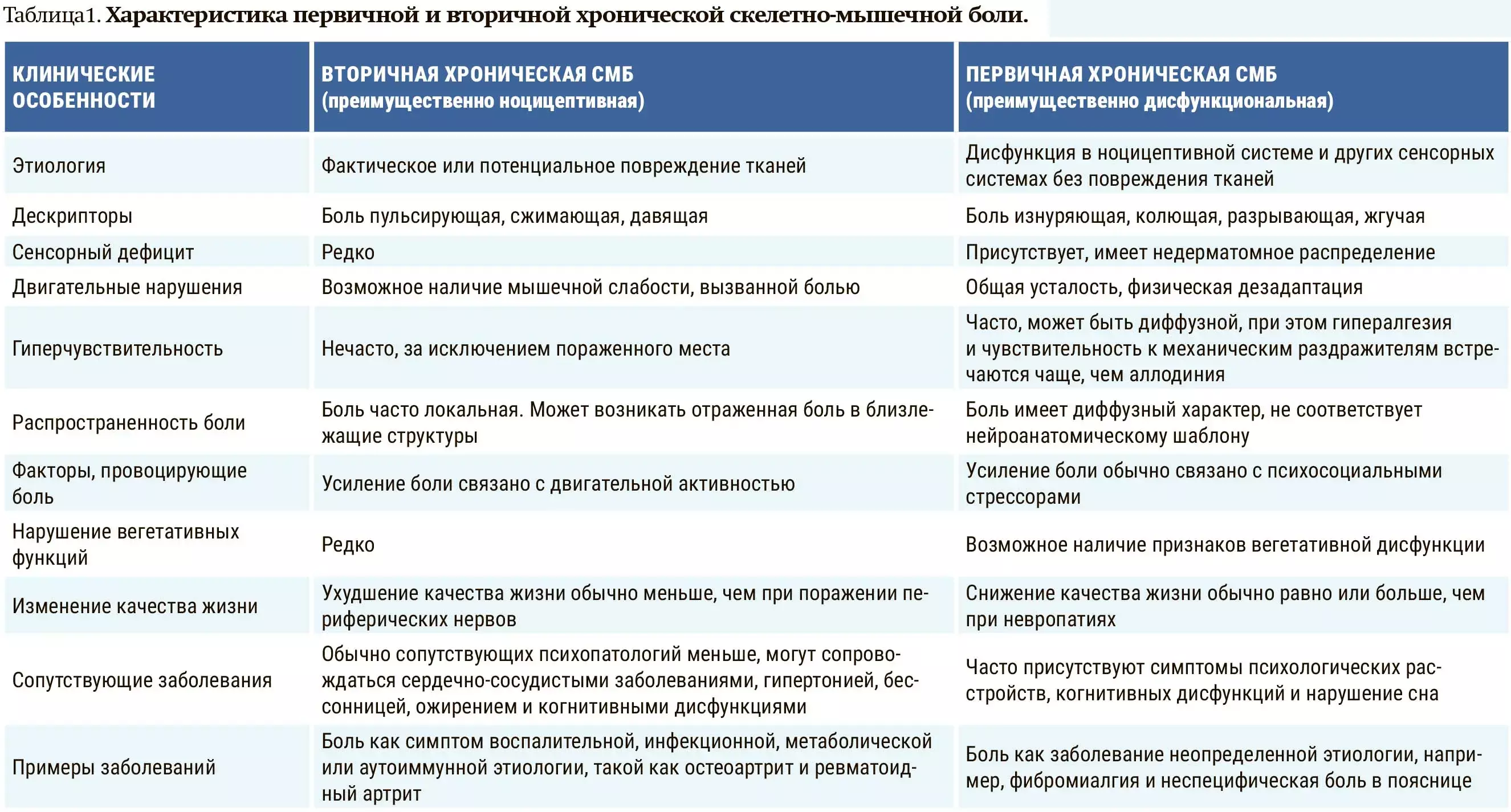

— Сегодня картина первичной и вторичной хронической скелетно-мышечной боли (СМБ) имеет нюансы, которые сведены в табл. 1 и позволяют проводить дифференциальную диагностику. Но для этого с пациентом нужно поговорить, оценить его соматический, психологический статус, — подчеркивает Михаил Кукушкин.

Эффективное лечение хронической боли возможно только в условиях модификации образа жизни.

Сегодня предлагается мультимодальный подход — работа команды специалистов, которые с разных позиций меняют отношение пациента к себе, к физической активности, устраняют проблемы со сном, неадекватные реакции на стресс, создают основу для нормальной диеты и т. д. Но справиться с хронической болью можно только тогда, когда пациент берет часть ответственности на себя и реализует рекомендации врача.

Факторы образа жизни, такие как физическая неактивность, стресс, плохой сон и нездоровое питание, все чаще признаются способствующими сохранению хронической боли.

Кинезиофобия у пациентов с хронической болью может препятствовать адаптивному изменению образа жизни.

— Когда обращается пациент с жалобами на боль в спине, формально мы подразумеваем скелетно-мышечную боль и, согласно рекомендациям, утвержденным в России, используем перечень лекарств в виде НПВП, центральных миорелаксантов, витаминов группы B, антидепрессантов и нефармакологические подходы. Почему эти средства? Мы ссылаемся на доказательную медицину, метаанализы, которые показывают, что НПВП и центральные миорелаксанты работают лучше, чем плацебо. Но не все НПВП одинаковы в плане безопасности — мы ориентируемся на сопутствующую патологию со стороны сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, печени, почек, — отмечает Михаил Кукушкин. — Обращаем ваше внимание на то, что, когда речь идет о болевом синдроме, с целью дифференциальной диагностики необходимо провести клинико-инструментальное соматическое, неврологическое и психологическое обследование.

Во многих случаях правильно проведенный опрос и осмотр пациента позволяют выявить ноцицептивный, невропатический или дисфункциональный фенотип боли и назначить не только симптоматическую, но и комплексную этиопатогенетическую терапию.

Поиск источника боли

— Каким образом мы можем определиться с источником боли, которая вероятнее всего есть у нашей пациентки? С одной стороны, мы видим некие симптомы, которые могут указывать на проявление невральной компрессии, с другой — есть нюансы, которые говорят все-таки в значительной степени о скелетно-мышечной природе боли, — говорит Максим Чурюканов. — Область обследования будет выходить за пределы пояснично-крестцового отдела и требовать детального осмотра. Необходимо обратить внимание на область тазобедренного сустава и других структур, которые могут давать проявления, похожие на данное клиническое описание. Мио-фасциальные триггеры могут быть причиной такой нелокальной боли, то есть мы должны уделить внимание ягодичным и более глубоко расположенным мышцам, например, грушевидной. Подобную картину можем наблюдать при фасеточном синдроме: нелокальная боль, распространение — паравертебральная зона, задняя поверхность ягодичной области, задняя поверхность бедра, голени (области, описанные при провокационных тестах, когда источником боли является фасеточный сустав). Крестцово-подвздошное сочленение — еще один источник боли, на который обратим внимание, и здесь даже не сам сустав. Работы с использованием провокационных тестов демонстрируют, что введение гипертонического раствора в длинную заднюю крестцово-подвздошную связку вызывает нелокальное ощущение боли, которое может распространяться по задней поверхности бедра и на голень. Изотонический раствор, который меньше активирует рецепторы, даст клиническую картину того, что можем называть люмбалгией, а гипертонический раствор — того, что будем называть люмбоишиалгией, то есть не источник, а степень раздражения будет определять в данном случае разную клиническую картину.

Работы еще середины 20-го века с использованием провокационных тестов продемонстрировали зоны распространения боли при введении 6%-го физиологического раствора в межостистые связки — боль носила нелокальный характер, распространялась в ягодичную область, бедро (опять же похоже на то, что описывает пациентка).

— То есть мы видим, что круг поиска возможных источников боли является достаточно широким. Тазобедренный сустав нередко может давать боль не только в зоне, непосредственно с ним связанной, — неприятные ощущения могут распространяться на переднюю, заднюю поверхность бедра, даже на голень, — отмечает Максим Чурюканов. — Говоря о тазобедренном суставе, мы должны помнить также о соединительно-тканных и мышечных структурах, которые имеют отношение к этому суставу. Провокационные тесты с введением гипертонического раствора в сухожилие средней ягодичной мышцы, сухожилие длинной приводящей мышцы либо в саму среднюю ягодичную мышцу показали, что это может давать клиническую картину болевого синдрома, распространяющегося и на бедро, и на голень.

Что поможет установить источник хронической боли в рассматриваемом клиническом случае? По словам эксперта, есть два взгляда. Один из них говорит о том, что можно не пытаться найти конкретный источник, в большинстве случаев точную причину боли в спине выявить не получится, назовите это скелетно-мышечной неспецифической болью, и большинству пациентов назначенная терапия поможет.

— Но мы все-таки обратим внимание на другие данные: введение анестетика в предполагаемый источник боли показало, что почти в половине случаев источником боли является фасеточный сустав, а до 20 % случаев — крестцово-подвздошное сочленение, — делится данными Максим Чурюканов. — Насколько рабочим является данный подход? В практическом плане он более трудно реализуем, и с точки зрения ответа на вопрос об источнике к этому подходу возникают вопросы.

Специалист приводит результаты исследования с участием 60 пациентов с хронической скелетно-мышечной болью, разделенных на несколько групп: одним вводили анестетик, другим — плацебо, третьим делали ложную инъекцию. Была отмечена эквивалентность между настоящим препаратом и плацебо.

Таким образом, однократное введение анестетика не дает ответа на вопрос о возможном источнике боли.

— Насколько поможет визуализация? Нашей пациентке 56 лет, и с большой долей вероятности мы найдем у нее либо грыжу, либо протрузию, выявим изменения фасеточных суставов, но это будет и у лиц, у которых боли в спине не отмечается, — говорит Максим Чурюканов. — Одно из исследований поставило задачу определиться с точностью МРТ в выявлении поражения пояснично-крестцовых нервных корешков. В 2016 году был опубликован систематический обзор. Оказалось, что чувствительность МРТ является очень низкой, тогда как специфичность — относительно высокой. То есть мы не можем утверждать, что симптоматика связана с повреждением корешков. Только клиническая картина, соотнесенная с результатами визуализации, даст ответ на этот вопрос.

Подход, на который алгологи возлагают большие надежды, — нейроортопедическое тестирование.

— Мы должны учитывать понятия специфичности и чувствительности тестов. В частности, тест Патрика имеет чувствительность 27 % и специфичность 76 %. Это означает, что при положительном тесте с вероятностью 76 % симптомы вызваны повреждением крестцово-подвздошного сочленения, при отрицательном тесте имеется 27 % вероятности того, что дисфункции крестцово-подвздошного сочленения нет, — говорит Максим Чурюканов. — В 2016 году были опубликованы результаты исследования, в котором оценивались чувствительность, специфичность и другие параметры дистракционного, компрессионного тестов, теста упругости бедра, теста Ганслена, теста Патрика в отношении патологии крестцово-подвздошного сустава. Показатели оказались совершенно разными, то есть нет универсального теста, который помог бы ответить на поставленный вопрос. В 2020 году зарубежные коллеги предложили использовать набор тестов — кластер тестов Ласлетта для диагностики патологий крестцово-подвздошного сочленения. Эти тесты хорошо знакомы ревматологам, которые давно их используют. Это дистракционный, компрессионный тесты, тест упругости бедра и тест компрессии крестца. Три положительных теста позволяют говорить, что с большой долей вероятности симптомы связаны с патологией крестцово-подвздошного сочленения.

В отношении диагностики боли в поясничном отделе фасеточного происхождения предложено использовать набор симптомов и клинических признаков. Три симптома: наличие аксиальной боли в пояснице, улучшение в состоянии покоя, отсутствие корешкового рисунка, может иметь псевдорадикулярный характер, однако боль сильнее в пояснице, чем в ноге. Три клинических признака: симптом Кемпа, боль, вызванная при пальпации, тест на разгибание с осевой нагрузкой.

Максим Чурюканов:

Очень важно учитывать следующий момент: если мы говорим об острой боли, ведущее значение имеет повреждение тканей, если о хронической — на первый план выходят когнитивные, аффективные составляющие, то есть представления о болезни, связанные с ней ожидания, стратегии преодоления, страх, депрессия, гнев, тревога. Соответственно, подходы к терапии будут отличаться.

Результаты обследования

Неврологический статус: двигательных, чувствительных и координаторных нарушений не выявлено, симптом Ласега отрицательный.

Нейроортопедическое обследование: кластер тестов Ласлетт — 3 положительных теста, положительные ротационный и сгибательный тесты, болезненность при пальпации областей проекции фасеточных суставов L4–L5–S1 слева и крестцово-подвздошного сустава с 2-х сторон. Шкала HADS — 12 баллов.

— Характеристики, описанные пациенткой, — жжение, покалывания — заставляют нас предложить опросник DN4, который часто используется в контексте невропатической боли, — комментирует Максим Чурюканов. — У пациентки отмечается 6 положительных ответов (более 4-х говорят о невропатическом характере боли). Но возникает вопрос: каким образом мы можем объяснить наличие описательных характеристик невротической боли в отсутствие вроде бы явных клинических признаков радикулопатии?

Диагностика и лечение радикулопатии

Ведущий научный сотрудник лаборатории фундаментальных и прикладных проблем боли НИИ общей патологии и патофизиологии (Москва), член президиума Российского общества по изучению боли, кандидат мед. наук Олег Давыдов также остановился на вопросах диагностики.

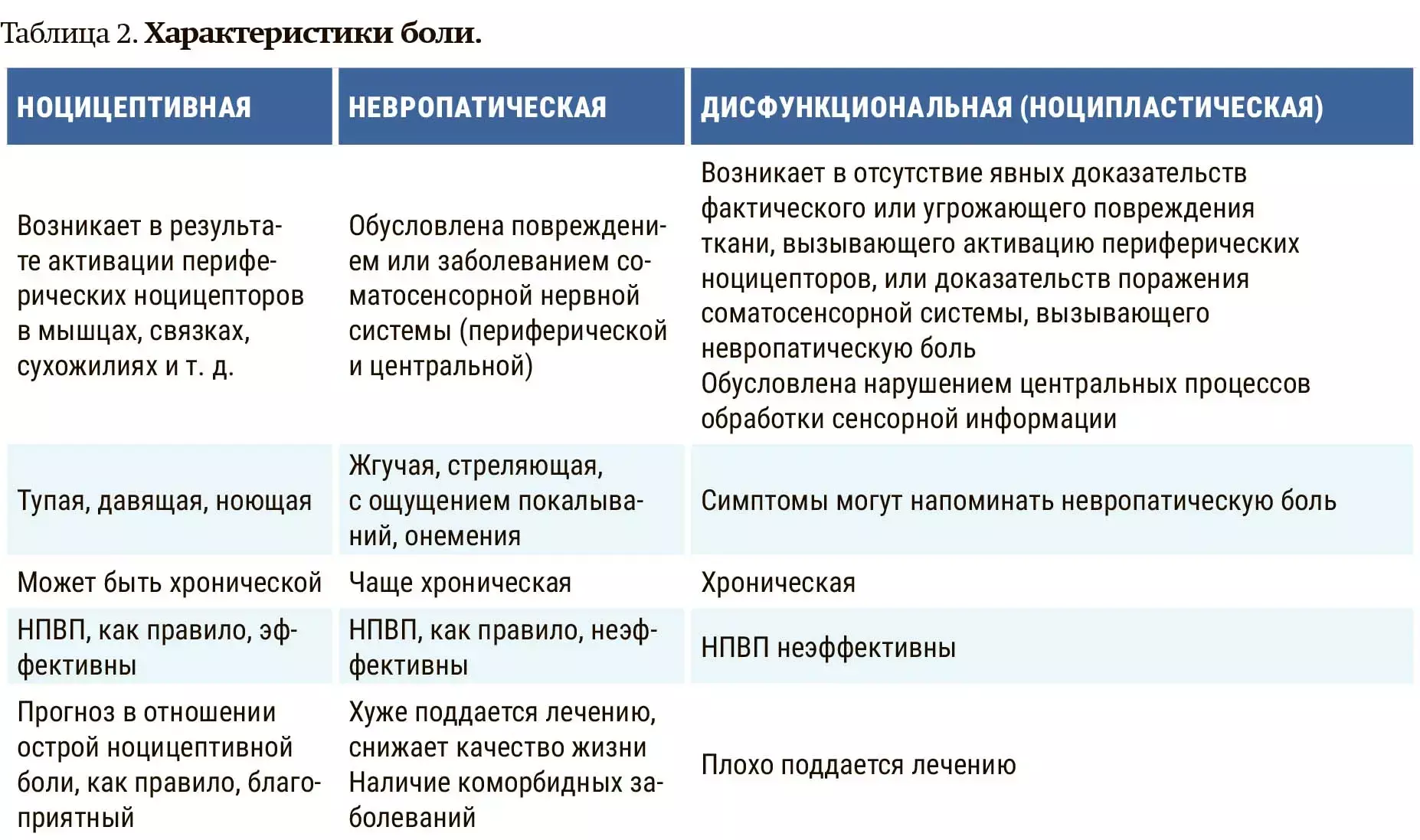

В табл. 2 представлены характеристики трех разных патофизиологических механизмов — боль ноцицептивная, невропатическая, дисфункциональная (ноципластическая).

Алгоритм диагностики невропатической боли представлен на рисунке.

— Одна из точек зрения говорит о том, что с помощью опросников мы можем выявить невропатический компонент и поставить диагноз. Эти опросники детектируют некий пул симптомов, характерных для невропатической боли, преимущественно это покалывание, стреляющая, жгучая боль, онемение, болезненное ощущение холода и т. д., — рассказывает Олег Давыдов. — Но если посмотреть на симптоматику, которую предъявляют пациенты с невропатической и не невропатической болью, то она в большой степени схожа. Например, стреляющая боль встречается у 65 % пациентов с не невропатической болью. И этот аспект необходимо учитывать.

Метаанализ 20 исследований, изучавших невропатический компонент при неспецифической боли в нижней части спины (в основном хронической) с помощью опросников DN4, ID Pain, LANSS, PainDETECT, показал, что почти 56 % (7 969) пациентов имели невропатический компонент. Специалист приводит также данные анализа около 7 млн пациентов с неспецифической болью в нижней части спины (НС-БНЧС) за 12 месяцев. Диагноз специфической БНЧС в течение года был установлен у 8 %, у 63 % — в течение первых 3-х месяцев. У 7 % это были радикулопатия, дегенерация диска, грыжа диска. Пациенты со специфическими причинами БНЧС — старше, чаще мужчины, чаще имеют ожирение, симптомы депрессии и тревоги, злоупотребление опиоидами.

— Сегодня есть хороший сет публикаций, касающихся диагностики и лечения радикулопатии, подготовленный Всемирной федерацией нейрохирургов, содержит подробную и качественную информацию, — отмечает Сергей Давыдов.

Приведем некоторые выдержки из данной публикации.

- Радикулярная боль, обусловленная грыжей диска, имеет дерматомное распределение, иррадиирует в одну или обе ноги.

- Анамнез, в т. ч. анамнез боли, является наиболее важной частью клинической оценки.

- Опрос должен включать вопросы об интенсивности боли, факторах возникновения и локализации.

- Боль следует оценивать с помощью ВАШ или НОШ, дополнительно оценивается индекс нетрудоспособности Освестри.

- Основные диагностические тесты у пациентов с подозрением на грыжу диска — оценка мышечной силы (шкала MRC), сенсорных и тазовых нарушений, а также симптом Ласега и перекрестный симптом Ласега.

- Диагноз должен устанавливаться на основании батареи тестов.

- Нет убедительных доказательств в пользу поясничной дискографии в диагностике дискогенной боли.

— Сегодня много диагностических тестов. Но, как уже было отмечено, есть ограничения по чувствительности и специфичности, поэтому на основании только одного теста делать вывод о радикулопатии неправильно. Мы оцениваем зоны боли, мышечной слабости, выпадения рефлексов, — говорит Олег Давыдов. — Следует помнить про маски радикулопатии. Например, остеоартрит коленного сустава будет имитировать радикулопатию (L4), синдром грушевидной мышцы (L5) и др.

Специалист останавливается на лечении радикулопатии.

— НПВП работают, это очевидно. Единственное, о чем идет речь в Кокрейновском обзоре, это то, что они практически не действуют в первую неделю, поэтому курс терапии должен быть более длительный — через 3 недели применения НПВП видна значительная разница в отношении интенсивности боли и качества жизни, — отмечает Олег Давыдов. — Миорелаксанты мы также рассматриваем, прежде всего потому что они потенцируют действие НПВП; у части пациентов будет болезненный мышечный спазм, где они будут эффективны. На мой взгляд, нет сомнений, что в лечении радикулопатии необходимы антиконвульсанты. Согласно метаанализу, прегабалин и габапентин были достоверно эффективнее, чем плацебо.

Чтобы избежать нежелательных реакций габапентиноидов, их следует тщательно титровать. Нужно обсуждать с пациентами риск развития головокружения, необходимость оставить автомобиль на какое-то время, пока не будет понятно, сможет ли пациент им управлять, пожилые должны быть предупреждены о рисках падения.

Специалист приводит данные российского исследования, показывающие эффективность 21-дневного применения габапентина с титрацией при вертеброгенной патологии с компрессионным корешковым синдромом. Уменьшилась интенсивность боли, улучшилась двигательная активность. Наиболее частые побочные эффекты — головокружение и сонливость — возникают в течение 1–2 дней терапии и могут полностью прекратиться в первые недели. Чем медленнее титрация, тем ниже риск развития побочных эффектов.

При радикулопатии также имеет значение нелекарственное лечение:

- информирование пациента о доброкачественном характере заболевания, вероятности постепенного улучшения в течение 4–6 недель, возможности самопроизвольного регресса грыжи диска, целесообразности сохранения переносимой физической, социальной и профессиональной активности;

- лечебная физкультура под контролем специалиста при ослаблении боли;

- иглорефлексотерапия, массаж мышц спины могут применяться у пациентов с хронической радикулопатией;

- импульсное низкочастотное электромагнитное поле — при хронической радикулопатии в рамках комбинированной терапии;

- психологические методы терапии — при хронической радикулопатии.

Олег Давыдов:

Если говорить о нейрохирургической помощи, то она должна назначаться не сразу, так как есть вероятность самопроизвольного регресса грыжи диска, и она достаточно высокая. Вероятность спонтанного уменьшения грыжи для секвестраций составляет 96 %, для экструзий — 70 %, для протрузий — 41 %.

Выводы

— Мы трактовали диагноз как M54.4 — люмбаго с ишиасом, установили, что у пациентки имеется вертеброгенная люмбоишиалгия скелетно-мышечного генеза, — сообщает Максим Чурюканов. — По результатам нейроортопедического обследования выявлена дисфункция крестцово-подвздошного сочленения слева, отмечены признаки фасеточного синдрома. Мы констатировали хронический болевой синдром, в этой ситуации говорим об обострении. Имеем в виду, что хронический болевой синдром в данном случае обладает некой дисфункциональной основой, сопровождается тревожно-депрессивным расстройством.

Каковы принципы ведения пациентки, направленные и на купирование болевого синдрома, и на профилактику возможных обострений?

— Мы установили причину боли, объяснили пациентке, что это не следует связывать с дегенеративно-дистрофические процессом. У нее было представление, что за последние годы с проведенными обследованиями значительно ухудшается состояние. Возраст пациентки не предполагал, что эти изменения будут меньше, избыточный вес также не настраивал на регресс. Мы объяснили, что боль скелетно-мышечная, но правильная двигательная активность (она избегала активности, думая, что это негативно повлияет на болевой синдром), адекватный подход к выполнению упражнений, коррекция веса приведут к улучшению ситуации, — рассказывает Максим Чурюканов. — Дифференцированно назначаем НПВП в зависимости от профиля безопасности в отношении конкретного пациента, обсуждаем применение миорелаксантов, ко-анальгетиков, оцениваем возможности нелекарственных методов, чаще индивидуальной программы ЛФК, формируем правильный двигательный стереотип. С учетом клинической картины пациентке также были назначены антидепрессант на длительный период, консультация психотерапевта. Были даны рекомендации по скандинавской ходьбе.

Специалист приводит данные опроса, проведенного в Санкт-Петербурге среди врачей терапевтического профиля: какая характеристика препарата улучшает приверженность лечению? На первый план вышел однократный прием препарата (более 50 % ответов), важными характеристиками оказались пероральный прием и проверенный препарат.

— Мы сотрудничаем с Белорусским обществом изучения боли, его участники принимают активное участие в образовательных мероприятиях, которые проводит Российское общество по изучению боли. Надеемся, что такая совместная работа пойдет на благо наших пациентов, — резюмировал Максим Чурюканов.