Одним из ключевых принципов интервенционных вмешательств при лечении боли является безопасность. Подробнее об этом рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации с кабинетом интервенционного лечения боли Витебской ГКБ № 1 Дмитрий Бритвин. Актуальная информация была представлена в рамках международной конференции «Интервенционная терапия боли: инновации и практика», организованной Белорусским обществом изучения боли, ВГМУ и Ассоциацией интервенционного лечения боли (Россия).

Этапность внедрения

Дмитрий БритвинЭволюция интервенционных методов, а также использования навигации для таких процедур насчитывает более 100 лет. Еще в 1885 году американский врач Джеймс Корнинг выполнил первую эпидуральную блокаду, применив в качестве анестетика кокаин: сначала на собаках, а затем на человеке. С развитием рентгенологии врачи начали предпринимать попытки визуализировать положение иглы.

Дмитрий БритвинЭволюция интервенционных методов, а также использования навигации для таких процедур насчитывает более 100 лет. Еще в 1885 году американский врач Джеймс Корнинг выполнил первую эпидуральную блокаду, применив в качестве анестетика кокаин: сначала на собаках, а затем на человеке. С развитием рентгенологии врачи начали предпринимать попытки визуализировать положение иглы.

— Активное использование рентгеноскопической навигации для выполнения лечебных блокад началось примерно с середины 20-го века, — отмечает Дмитрий Бритвин. — В 1960-е годы специалисты стали широко применять флюороскопию для точного размещения иглы в эпидуральное пространство или другие анатомические структуры. Этот метод значительно повысил точность и безопасность процедур, позволив лучше контро-лировать процесс введения лекарственных препаратов.

К 1960–1970-м годам флюороскопия стала стандартом при многих вмешательствах на позвоночнике.

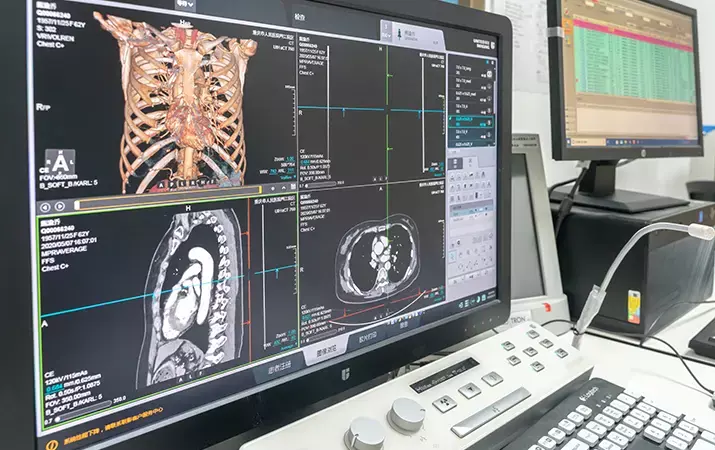

В 1978 году впервые было описано использование ультразвука (допплеровского прибора) для навигации при блокадах нервов: P. La Grange et al. применили допплер для идентификации подключичной артерии перед выполнением надключичной блокады плечевого сплетения. Это положило начало эпохе УЗ-навигации в регионарной анестезии. В последующие десятилетия появились компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ), которые также начали использовать для проведения сложных интервенционных процедур. В последнее время разрабатываются системы нейронавигации, заимствованные из нейрохирургии, где положение инструмента отслеживается инфракрасными камерами по заранее выполненным КТ/МРТ снимкам.

— Последние десятилетия основным методом визуализации в медицине боли являлась флюороскопия, однако сейчас вектор начинает смещаться в сторону ультразвука, — комментирует Дмитрий Бритвин. — Теме навигации в контексте интервенционного лечения посвящено множество исследований. В частности, работа 2005 года показала, что при «слепом» выполнении эпидуральных блокад с техникой потери сопротивления примерно в 25 % случаев кончик иглы находится не в эпидуральном пространстве. Другими словами, каждый четвертый такой блок может быть выполнен неточно. В результате во всем мире произошло постепенное внедрение навигационных технологий в практику лечения боли.

Сегодня арсенал методов навигации существенно расширился. В клинической практике применяются УЗ-визуализация, рентгеноскопия (флюороскопия), КТ, МРТ, системы нейронавигации, а также их сочетания. Считается, что комбинированные подходы, использующие две и более модальности одновременно, позволяют максимально повысить точность и безопасность вмешательства.

Основные навигационные технологии, применяемые в терапии боли

Ультразвуковая навигация

Позволяет визуализировать мышцы, нервы, сосуды, а также распространение анестетика вокруг нерва в режиме реального времени. Широко применяется при блокадах периферических нервов, фасеточных суставов, каудальных эпидуральных блокадах и др. Особенно полезна при поверхностном расположении целевых структур.

Преимущества: отсутствие ионизирующего излучения; непрерывный контроль продвижения иглы в реальном времени; визуализация мягких тканей и кровеносных сосудов, что снижает риск их повреждения; относительная дешевизна и мобильность УЗ-аппарата.

Недостатки: ограниченная визуализация глубоко расположенных или прикрытых костью структур (ультразвук не проходит через кость); качество изображения зависит от комплекции пациента; методика оператор-зависима — необходим опыт для уверенного распознавания анатомии.

Рентгеноскопия (флюороскопия)

Непрерывная рентгеновская визуализация с помощью С-дуги, обеспечивающая возможность наблюдать за продвижением иглы и распространением контраста в режиме реального времени. Хорошо отображает костные ориентиры и положение иглы относительно позвонков. Флюороскопия в сочетании с радиопрозрачным контрастом считается золотым стандартом для большинства вмешательств на позвоночнике — эпидуральных стероидных инъекций, блокад фасеточных суставов, радиочастотной денервации и др. Большинство зарубежных клинических руководств предписывают использовать рентген-навигацию для повышения точности и безопасности подобных процедур.

Преимущества: высокая точность позиционирования иглы относительно костных структур; возможность подтверждения правильного положения с помощью контрастного вещества.

Недостатки: наличие ионизирующего облучения; невозможность визуализировать нервные структуры или мягкие ткани напрямую (требуется контраст для косвенной визуализации пространств); риск аллергических реакций на контраст; при частом использовании — накопление лучевой нагрузки (повышение вероятности лучевых индуцированных опухолей).

КТ-навигация

Предполагает использование компьютерного томографа для получения детальных послойных изображений во время выполнения блокады. Часто реализуется пошагово: серия сканов выполняется по мере продвижения иглы, либо используется специальная 3D КТ-навигация (например, система O-arm). КТ-навигация особенно полезна в сложных случаях, где требуется трехмерная визуализация и высокая точность, например, при блокадах нервов в области таза, инъекциях в труднодоступные структуры, при аномалиях анатомии или послеоперационных изменениях (рубцы, спайки).

Преимущества: превосходная визуализация костных структур при допустимой визуализации мягких тканей; возможность видеть иглу и целевую область на аксиальных, сагиттальных и коронарных срезах, избегая наложения изображений разных структур.

Недостатки: существенная лучевая нагрузка (гораздо выше, чем при единичной рентгеноскопии); высокая стоимость и ограниченная доступность КТ-сканера; отсутствие непрерывной динамической визуализации (изображения обновляются пошагово).

МРТ-навигация

Более сложный и дорогостоящий метод, пока применяется лишь в специализированных центрах и при экспериментах. Заключается в выполнении вмешательства внутри МР-сканера для точного позиционирования иглы при наличии мягко-тканых мишеней, близости спинного мозга или нервных структур, когда нужна высокая контрастность изображений. Описаны, например, селективные блоки нервных корешков под контролем МРТ, инъекции в фасеточные суставы или триггерные точки с наведением по МР-изображениям.

Преимущества: отсутствие ионизирующего излучения; высокая контрастность и детализация нервов, сосудов, спинного мозга и мягких тканей; мультиплоскостной обзор (визуализация иглы и анатомии в любой плоскости с высоким разрешением); возможность контролировать распространение инъецируемого вещества с помощью МР-контрастирования.

Недостатки: длительность процедуры и ее дороговизна; ограниченная доступность метода; невозможность применения у пациентов с противопоказаниями к МРТ (кардиостимуляторы, ферромагнитные импланты и др.); отсутствие прямого доступа к пациенту во время сканирования; необходимость координации движений иглы с изображениями (хотя существуют прототипы систем МР-навигации в реальном времени).

Нейронавигация и стереотаксические системы

![]()

Только начинают внедряться. Принцип их действия аналогичен навигационным комплексам, используемым в нейрохирургии: по предварительно полученным снимкам КТ/МРТ и с помощью инфракрасных камер отслеживается положение инструмента. По сути это «GPS для хирурга», когда на экране отображается текущая позиция иглы относительно анатомии пациента в режиме реального времени. Метод особенно полезен при сложных вмешательствах, требующих предельной точности: установка электродов для нейростимуляции, пункция труднодоступных нервных узлов (например, гассерова узла при невралгии тройничного нерва) и т. д. Также навигационные системы могут сочетаться с интраоперационным КТ (O-arm) при малоинвазивных операциях на позвоночнике для одновременного получения 3D-скана и навигации по нему.

Преимущества: крайне высокая точность наведения на цель даже при сложной анатомии или отсутствии прямой визуализации на обычном рентгене; возможность заранее спланировать оптимальную траекторию по 3D-данным томографии; снижение времени флюороскопии, например, при использовании O-arm хирург получает 3D-скан и далее может работать без постоянной рентген-подсветки, что уменьшает облучение; повышение безопасности за счет предупреждения отклонения иглы (система сигнализирует, если инструмент уходит от заданного пути).

Недостатки: дорогостоящее оборудование; дополнительные затраты времени на настройку и калибровку системы; потенциальная погрешность при смещении пациента после предварительного сканирования.

Комбинированные подходы

Наиболее эффективными являются схемы, предусматривающие сочетанное применение двух и более модальностей навигации. Например, практикуются следующие комбинации: ультразвук + флюороскопия (базовый и наиболее доступный подход), флюороскопия + цифровая субтракционная ангиография, O-arm (КТ) + нейронавигация, ультразвук + предварительные КТ/МРТ-данные. Комбинированный подход позволяет воспользоваться сильными сторонами каждого метода, обеспечивая максимальную точность и безопасность. Однако он усложняет организацию процедуры, увеличивает ее длительность и стоимость, поэтому применяется преимущественно в сложных случаях (в крупных центрах).

Дмитрий Бритвин:

Возникает вопрос: дают ли новые методы навигации непосредственное улучшение клинических исходов по сравнению с традиционной флюороскопией? Исследования показывают, что в отношении обезболивающего эффекта современные методики наведения не уступают рентгенологическому контролю, а вот по ряду технических параметров могут иметь преимущества.

Так, в недавнем систематическом обзоре и метаанализе, объединившем данные 8 РКИ (962 пациента), сравнивалась эффективность ультразвукового и рентген/КТ-наведения при спинальных инъекциях болеутоляющих препаратов. Результаты показали, что снижение боли через неделю, месяц и 3 месяца после процедур было практически одинаковым в обеих группах. Уровень функциональной способности пациентов также улучшался сходно независимо от метода навигации. Таким образом, по основному критерию — облегчению боли и улучшению жизни — УЗ-визуализация оказалась не хуже традиционной флюороскопии. При этом анализ показал некоторые различия в пользу новых технологий по параметрам безопасности и удобства. Ультразвук позволял несколько сократить время процедуры по сравнению с рентгеном (примерно на 4 минуты), а также снизил частоту крупных осложнений. В частности, частота случайных сосудистых пункций в исследованиях с ультразвуком составила около 0,7 % против 6,5 % в группах с рентген-контролем.

Это согласуется с интуитивным преимуществом: при УЗ-наведении врач видит сосуды и может их обойти, тогда как при «слепой» технике риск попасть иглой в сосуд значительно выше. Хотя общее количество осложнений было невелико и статистическая значимость разницы ограничена, тенденция в сторону большей безопасности при УЗ-навигации очевидна.

— Интерес представляет комбинирование методик. Недавно опубликовано ретроспективное сравнительное исследование, в котором анализировали результаты каудальных эпидуральных инъекций стероидов у трех групп пациентов с люмбоишиалгией: навигация только ультразвуком, только флюороскопией и комбинированно (УЗ + флюороскопия). Во всех группах отмечено значимое снижение боли и улучшение функции через 1, 3 и 6 месяцев после лечения, эффективность не зависела от типа навигации. Однако технические и безопасностные параметры оказались лучшими при комбинированном подходе. Средняя длительность процедуры в комбинированной группе была короче, чем при одном лишь рентген-контроле. Риск внутрисосудистого попадания иглы существенно снижался: перед инъекцией аспирация крови в игле обнаруживалась в 13,5 % случаев при использовании только флюороскопии против примерно 2 % при дополнительном УЗ-контроле. Контрастное вещество при рентгеноскопии выявило случайное внутрисосудистое распространение лекарства у 7 из 52 пациентов в группе только флюороскопии, тогда как в комбинированной группе — лишь у 1 из 51, — сообщает Дмитрий Бритвин. — Таким образом, добавление второй навигационной технологии напрямую не улучшило обезболивающий эффект (вероятно, потолок эффективности уже был достигнут), но заметно повысило безопасность и удобство процедуры. Эти данные подтверждают: комбинированные схемы снижают вероятность технических неудач и осложнений.

Белорусский контекст

— В Беларуси навигационные технологии в лечении хронической боли начали внедряться в последние несколько лет в ходе формирования службы интервенционной алгологии. В 2019 году в Могилевской больнице № 1 открылся первый в регионе кабинет лечения боли, где стали применяться малоинвазивные методы под УЗ и рентгенологическим контролем. В 2020 году было зарегистрировано Белорусское общество изучения боли. Его председатель врач-анестезиолог-реаниматолог Сергей Гапанович стал одним из пионеров внедрения интервенционных методов: на базе Могилевской больницы № 1 при его участии был реализован пилотный проект по интеграции алгологии в систему здравоохранения, — рассказывает Дмитрий Бритвин. — В настоящее время кабинеты и отделения лечения боли созданы и в других регионах. В частности, в Витебской ГКБ № 1 работает кабинет интервенционного лечения боли, на базе которого выполняются блокады с использованием современных систем навигации. Навигация позволила улучшить результаты и снизить количество технических неудач. Опыт, накопленный витебскими специалистами, регулярно представляется на научно-практических конференциях и распространяется среди коллег. В столице функционирует Центр лечения боли на базе МНПЦ ХТиГ, где применяются блокады под контролем УЗ и рентгена, а также осваиваются новые современные технологии. В РНПЦ неврологии и нейрохирургии проводятся сложные нейрохирургические вмешательства при болевых синдромах с использованием интраоперационной навигации (например, стереотаксические операции при невралгии тройничного нерва, имплантация стимуляторов спинного мозга и др.).

Риски и способы их снижения

Рассмотрим основные риски, связанные с интервенционными процедурами, и то, как навигационные технологии помогают их минимизировать.

Лучевая нагрузка. Во избежание накопления дозы ионизирующего излучения при применении рентгеноскопии и КТ необходимо строго придерживаться принципа ALARA (As Low As Reasonably Achievable) — минимально необходимое время просвечивания, коллимация рентгеновского пучка на область интереса, использование защитных экранирующих средств (фартуки, экраны из свинца). Современные аппараты рентгеноскопии и КТ обладают режимами низкой дозы и функциями автоматического контроля экспозиции. Использование ультразвука на этапах процедуры позволяет сократить время рентген-контроля либо вовсе отказаться от облучения в несложных случаях, что особенно важно для молодых пациентов, беременных, а также для самих врачей.

Интраваскулярное попадание. При инъекциях вблизи позвоночника одна из самых опасных ситуаций — введение лекарства (особенно стероидов или анестетиков) в артериальный сосуд, питающий спинной мозг. Это может привести к ишемии, инфаркту спинного мозга с тяжелыми неврологическими осложнениями. Навигация значительно снижает данный риск. УЗ-сканирование позволяет увидеть крупные сосуды на пути иглы и обойти их при пункции; флюороскопия с пробным введением контраста и при необходимости цифровой субтракционной ангиографией дает возможность обнаружить внутрисосудистое положение кончика иглы до основного введения препарата. Комбинирование методов (УЗ + рентген) практически сводит к нулю вероятность интраваскулярного инъецирования.

Перед введением основного раствора всегда рекомендуется выполнять аспирационную пробу (потянуть поршень шприца и убедиться, что нет притока крови) и при работе под рентгеном проводить пробу с контрастом в опасных зонах.

Повреждение нервных структур. Попадание иглы непосредственно в нерв или спинной мозг способно вызвать неврологический дефицит. При строгом соблюдении техники (например, срединное введение эпидуральной иглы ограничивает вероятность контакта с нервным корешком) такой риск минимален, но навигация дает дополнительную гарантию. Под УЗ-контролем периферический нерв обычно хорошо визуализируется, поэтому врач может направлять иглу на нужное расстояние от него. КТ и МРТ позволяют точно оценить расстояние до спинного мозга или крупных нервных стволов и построить безопасный маршрут введения. При флюороскопии непосредственно нервы не видны, однако четко определяются костные ориентиры, относительно которых известна локализация нервных структур, — это косвенно помогает избежать их травмирования. Таким образом, применение навигации хотя и не устраняет полностью риск повредить нерв, но значительно его снижает.

— Кроме перечисленных, существуют и другие аспекты безопасности: стерильность (обязательное применение асептики для предотвращения инфекционных осложнений, особенно при эпидуральных вмешательствах), контроль за состоянием пациента во время и после процедуры (мониторинг витальных функций, готовность к оказанию неотложной помощи при аллергической реакции или вагусной реакции на блокаду) и др. Каждая инъекция должна выполняться в условиях, соответствующих нормативным требованиям: в процедурном кабинете или операционной, оснащенной всем необходимым для мониторинга и экстренной помощи. Врач обязан иметь надлежащую подготовку по интервенционным методикам — это напрямую влияет на безопасность, — подчеркивает Дмитрий Бритвин.

Вопросы этики

Дмитрий Бритвин:

Внедрение навигационных технологий в медицину боли поднимает ряд этических вопросов, связанных с балансом пользы и возможного вреда, справедливостью в доступе к новым методам и профессиональной ответственностью врача.

Принцип «не навреди» и обоснованность риска. С этической точки зрения применение навигации должно быть оправдано: оно допустимо лишь тогда, когда ожидаемая польза (точность введения, снижение боли, улучшение качества жизни) превосходит потенциальный вред.

— Врач обязан действовать в наилучших интересах пациента: если технология имеется в клинике, ее следует использовать, чтобы минимизировать вероятность ошибки. В противном случае нарушение принципа beneficence (благодеяния) и non-maleficence (непричинения вреда) может поставить под вопрос этичность оказанной помощи. Например, выполнить эпидуральную инъекцию «вслепую», зная о 20–30 % риске промаха, когда рядом доступен рентген или УЗИ, означает сознательно подвергнуть пациента лишнему риску. Конечно, существуют ситуации, когда навигация недоступна (экстренные условия, отдаленные регионы) или противопоказана (рентген при беременности и т. п.), тогда врач действует по обстоятельствам, но по возможности стремится компенсировать возросший риск другими мерами предосторожности, — подчеркивает Дмитрий Бритвин.

Информированное согласие и автономия пациента. Применение высокотехнологичных методов должно сопровождаться подробным информированием пациента.

С одной стороны, навигация направлена на повышение безопасности, и этот довод обычно убеждает пациента дать согласие. С другой стороны, пациент вправе знать обо всех аспектах процедуры: например, о том, что при флюороскопии будет некоторое рентгеновское облучение, что для улучшения визуализации может быть введено контрастное вещество, связанное с редким риском аллергии, и т. д. Необходимо также объяснить, что сама по себе навигация не гарантирует успеха обезболивания, а лишь служит инструментом повышения точности.

Этической нормой является прозрачность: пациент должен понимать, зачем врачу нужен УЗ- или рентген-аппарат во время процедуры, какие выгоды это даст. Особое внимание следует уделить уязвимым категориям, например, беременным, для которых обычно выбирают УЗ-навигацию вместо рентгена, тщательно взвешивая необходимость процедуры. Уважение автономии пациента предполагает, что его согласие на вмешательство основано на понимании технологии и доверии к квалификации врача.

Доступность технологий. Дмитрий Бритвин отмечает, что в Беларуси делаются шаги к тому, чтобы кабинеты лечения боли с УЗ- и рентген-навигацией появились во всех областях — примером служат Витебск, Могилев, Минск. Врач, работающий без навигации, находится в сложном положении: с одной стороны, он хочет помочь пациенту, с другой — осознает повышенный риск «слепой» техники. Решение может быть в направлении пациента в специализированный центр, где доступна нужная аппаратура, либо в привлечении мобильных технологий (например, переносного УЗ-сканера).

Компетентность и профессиональная ответственность. Ультразвуковая анатомия, работа с рентген-аппаратурой, интерпретация КТ/МР-снимков — всему этому врач-интервенционист должен научиться, прежде чем применять на практике.

— Необходимо проходить сертифицированные курсы, перенимать опыт у коллег, участвовать в мастер-классах. Как подчеркивает Ассоциация интервенционного лечения боли, обучение безопасности обязательно перед получением сертификата врача-интервенциониста. Только компетентный специалист способен реализовать потенциал навигации во благо пациента. В противном случае дорогая аппаратура может создать ложное чувство безопасности. Обязанность врача — постоянно повышать свою квалификацию, а обязанность учреждения — допускать к сложным процедурам лишь подготовленных специалистов, — говорит Дмитрий Бритвин.

Практические рекомендации

- Использовать навигацию при каждой возможности. При наличии технической возможности любую блокаду предпочтительно выполнять под тем или иным видом визуального контроля. Исключения допустимы лишь для самых простых случаев (например, поверхностных триггерных точек), однако и там ультразвук может оказаться полезен для уточнения анатомии.

- Выбирать метод навигации согласно клинической ситуации. Для типичных процедур на позвоночнике (эпидуральные инъекции, блокады фасеточных суставов) стандартом во всем мире остается флюороскопия или КТ-наведение. Ультразвук может успешно применяться в поясничной и каудальной областях при наличии опыта у специалиста, но для шейного и грудного уровней преимущество остается за рентген-методами ввиду глубины расположения целей и близости важных структур.

- Комбинировать методики при необходимости. Если в распоряжении врача есть и рентген, и ультразвук, целесообразно использовать оба на соответствующих этапах. Например, при эпидуральной инъекции можно выполнить прокол под УЗ-контролем (обойти сосуды, выйти в нужное межпозвонковое пространство), а затем подтвердить положение иглы с помощью рентген-контраста — это снизит облучение и повысит безопасность процедуры. При сложных анатомических условиях (сколиоз, рубцовые изменения) не стоит ограничиваться стандартной техникой: применение КТ или нейронавигации повысит шансы на успех блокады. При вмешательствах, требующих экстремальной точности (блокада ганглия Гассера при лицевой боли, верхнешейные симпатические блокады), оптимально сочетание разных модальностей: ультразвук + флюороскопия, нейронавигация + флюороскопия (чтобы одновременно контролировать и костные структуры, и мягкие ткани).

- Учитывать индивидуальные особенности пациента. Если пациент молодой или пожилой с коморбидностью, если женщина беременна, если есть противопоказания к рентгену или контрасту, необходимо выбрать альтернативные методы навигации либо особо щадящие режимы (минимальная доза облучения, бесконтрастные техники). Индивидуализация планирования процедуры — залог безопасности. Зарубежные коллеги, например, при выраженной остеопорозной деформации позвонков рекомендуют применять КТ-навигацию, а при подозрении на сосудистую мальформацию — цифровую субтракционную ангиографию.

- Соблюдать стандарты безопасности неукоснительно. Наличие навигации не отменяет других мер предосторожности. Необходимыми условиями являются мониторинг состояния пациента, стерильность, ведение документации (сохранение изображений с разметкой положения иглы, дозиметрические данные).

Дмитрий Бритвин:

Навигация — помощник, но не панацея: успех блокады определяется также правильностью показаний, техникой выполнения, последующей реабилитацией пациента. Поэтому комплексный подход, командная работа анестезиолога-алголога, невролога, реабилитолога и других специалистов остаются крайне важными.