В нашей стране уделяется пристальное внимание диагностике наследственных врожденных заболеваний в перинатальном периоде. Младенческая смертность — один из самых главных социальных показателей. Диагностика пороков у плода чрезвычайно важна: в структуре младенческой смертности врожденные пороки занимают 2-е место. Профилактикой младенческой смертности является прерывание беременности до 22 недель с массой плода до 500 г, если для этого есть медико-генетические показания.

Об изменениях в нормативных документах врачей-акушеров-гинекологов, врачей-генетиков, а также смежных специалистов рассказала заведующая лабораторией медицинской генетики и мониторинга врожденных пороков развития РНПЦ «Мать и дитя», доктор мед. наук, профессор Оксана Прибушеня.

Об изменениях в нормативных документах врачей-акушеров-гинекологов, врачей-генетиков, а также смежных специалистов рассказала заведующая лабораторией медицинской генетики и мониторинга врожденных пороков развития РНПЦ «Мать и дитя», доктор мед. наук, профессор Оксана Прибушеня.

Алгоритм проведения кариотипирования

Деятельность медико-генетической службы в Беларуси регламентирована различными законодательными и нормативными актами.

Основной документ — постановление Минздрава от 28 марта 2007 г. № 26, утвердившее Инструкцию о порядке проведения медико-генетического консультирования и диагностики граждан в государственных организациях здравоохранения.

С течением времени появляется необходимость корректировки некоторых пунктов этого постановления другими регламентирующими документами.

В частности, пересмотру подвергли алгоритм проведения кариотипирования лимфоцитов периферической крови.

Направление

- В РНПЦ «Мать и дитя» на 1-м этапе пациент направляется для медико-генетического консультирования (показания определяются врачом-генетиком и регламентируются вышеуказанным постановлением № 26).

Медико-генетическое консультирование

- Пациенты направляются генетиком и акушером-гинекологом отделений медико-генетического консультирования и пренатальной диагностики.

Кариотипирование — весьма сложное и длительное, трудоемкое исследование, включающее в себя культивирование клеток и последующий анализ под микроскопом. Себестоимость такого исследования очень высока. Врач, который изучает глазами хромосомный препарат, проходит длительную подготовку, и поэтому обоснованность показаний является очень важным и принципиальным моментом.

Определение показаний для кариотипирования пробандов

Показания для взрослых и детей:

- множественные врожденные пороки развития;

- нарушение формирования пола, в т. ч. пороки развития внутренних и наружных половых органов;

- задержка физического развития;

- умственная отсталость.

Обычно врач-генетик хорошо подготовлен для того, чтобы сформулировать показания для кариотипирования, но для врачей общей практики эти основные 4 показания будут ориентиром.

Акушерско-гинекологическая служба в течение длительного времени основным показанием для исследования считала 2 и более самопроизвольных выкидышей. Но когда формулировали такие показания, не учитывали биохимическую беременность, а также самопроизвольный выкидыш, не доказанный на УЗИ, когда видно плодное яйцо в полости матки.

Получилось, что частота выявления аномалий карио типа у пациентов с диагнозом «привычное невынашивание» уменьшилась в разы. А это говорит о недоработке в отборе пациентов.

Показания для кариотипирования супружеских пар

Привычное невынашивание (2 и более самопроизвольных абортов, произошедших до 12 недель беременности, которые были клинически доказаны (это не 2 биохимические беременности). Настоятельно просим при направлении на консультацию для кариотипирования выдать пациентке документы, свидетельствующие о двух клинически подтвержденных беременностях, которые завершились выкидышами.

Множественные врожденные пороки развития у ранее рожденного ребенка или плода и 1 самопроизвольный аборт до 12 недель. Иногда у плода или ребенка с множественными врожденными пороками развития причиной аномалий является хромосомный дисбаланс, который может быть следствием транслокации у родителей. Возможно, ребенок был недоступен для обследования либо очень рано погиб, у него не взяли кариотип. Потому что у большей части пациентов с множественными врожденными пороками этот диагноз установлен, и если исключен хромосомный дисбаланс, то делать кариотипирование родителям не нужно.

Первичная аменорея у женщины. Достаточно долго при любой первичной аменорее прежде назначали определение кариотипа. На сегодняшний день ситуация изменилась. Чтобы делать кариотипирование пациентки с первичной аменореей, необходимо исключить иные акушерско-гинекологические и психиатрические причины.

Обязательно должен быть определен профиль половых гормонов и антимюллеров гормон. Известно, что у пациентки с первичной аменореей и нормальным уровнем антимюллерова гормона нарушений кариотипа не будет. То же касается бесплодия.

Тяжелое нарушение сперматогенеза. Согласно инструкции Минздрава № 196-1115, для направления на кариотипирование концентрация сперматозоидов должна быть менее 5 млн в 1 мл, у пациента с собой должен быть свежий анализ спермы давностью не более 3 месяцев.

Неуспешные попытки ЭКО не являются показанием для кариотипирования, тем не менее такое исследование проводится, когда было более 5 неуспешных попыток ЭКО без установленной причины. Причем речь идет не о переносах, а именно о 5 неуспешных индукциях, овуляциях с последующим переносом. Или же 3 и более неуспешных попыток ЭКО без установленной причины и 1 самопроизвольный аборт, произошедший до 12 недель у женщины моложе 35 лет.

Показания также имеют родители, дети и родные братья и сестры пациентов — носителей хромосомной перестройки.

Медпомощь женщинам с низкорослостью

За прошедшие полтора года были внесены изменения в показания (регламентированы новыми протоколами).

Постановлением Минздрава от 26 июня 2025 г. № 60 внесены изменения в протокол оказания медицинской помощи женщинам репродуктивного возраста с низкорослостью, обусловленной генетическими синдромами.

Протоколу по оказанию помощи, прегравидарной подготовке, ведению беременности, родоразрешению женщин с низким ростом предшествовала серьезная научная работа. На большой группе провели анализ среднего роста женщин белорусской популяции. Оказалось, что белоруски — одни из самых высоких людей в европейской части земного шара. Средний рост наших женщин составляет 167 см, поэтому рост ниже 154 см считается низким.

Что должен делать акушер-гинеколог, когда к нему приходит такая пациентка? Если низкорослая женщина обращается в небеременном состоянии и тем более во время беременности, необходимо поинтересоваться, не установлен ли у нее генетический синдром. Как правило, такие пациентки знают, что у них есть генетическое заболевание, которое сопровождается низкорослостью.

В этом случае следует отправить пациентку на консультацию к врачу-генетику и вместе планировать тактику подготовки к беременности и ведение последующей беременности.

Если ранее у женщины не был установлен генетический синдром, необходимо оценить признаки наследственного заболевания.

Физические признаки:

- асимметричность, диспропорция между туловищем и конечностями;

- врожденные аномалии и деформации костно-мышечной системы (шифры по МКБ-10 Q65–Q79);

- микроаномалии развития (стигмы эмбриогенеза);

- микроцефалия;

- значение показателя роста менее трех стандартных отклонений.

Клинико-лабораторные данные:

- тяжелый дефицит гонадотропного гормона;

- нечувствительность к гонадотропному гормону;

- гипопитуитаризм;

- врожденные пороки развития;

- умственная отсталость (шифры по МКБ-10 F70–F79).

Семейный анамнез:

- значение показателя роста у одного из родителей менее двух стандартных отклонений.

Пример из практики

Пациентка ростом 148 см сообщила, что ее мама и бабушка также имеют низкий рост, а это значит, что у пациентки симметричная системная скелетная дисплазия, аутосомно, доминантно наследуемая и у плода, у которого стоял диагноз «задержка роста плода». В 30 недель все длинные трубчатые кости отставали более чем на 5 недель, и плоду на этом сроке поставлен диагноз «системная скелетная дисплазия».

Новый протокол регламентирует особенности обследования пациентки при первом визите к врачу-акушеру-гинекологу (см. рис. 1).

Также определены необходимые дополнительные обследования при втором визите, уже во время беременности.

В частности, пациентки с низким ростом (синдромальная, генетическая низкорослость) имеют высокую вероятность нарушений со стороны мочевыделительной системы — необходима своевременная консультация уролога, нефролога. Пациентка с синдромом Шерешевского — Тернера, забеременевшая с помощью процедуры ЭКО, имеет почти 2 % риск материнской смертности за счет разрыва аневризмы аорты. Поэтому акушер-гинеколог должен назначить дополнительное обследование сердца (лучше на прегравидарном этапе или хотя бы в 1–2-м триместре беременности).

В этом же протоколе оговаривается медицинская профилактика осложнений беременности и родов женщин с генетически обусловленной низкорослостью, включая обсуждение обследования на послеродовом периоде и осмотр новорожденного ребенка врачом-генетиком.

Внутриутробное инфицирование

Постановление Минздрава от 9 февраля 2024 г. № 30 регламентирует внесение изменений в клинический протокол «Медицинское наблюдение и оказание медицинской помощи женщинам в акушерстве и гинекологии».

Речь идет о внутриутробном инфицировании теми видами инфекций, которые могут формировать врожденные пороки развития у плода: токсоплазмоз и цитомегаловирус. Токсоплазмоз хорошо известен, в нашей стране все беременные в 12 недель сдают анализ для определения иммуноглобулинов.

Какие изменения внесены?

Если у пациентки определяется титр антител IgM, IgG к токсоплазме, цитомегаловирусу при первой явке, то необходимо определять авидность иммуноглобулинов G к токсоплазме. Желательно успеть сделать этот анализ до 16 недель, чтобы сориентироваться со сроком инфицирования и исключить тех пациенток, которые не нуждаются в исследовании при последующем осмотре.

При отсутствии антител повторно анализ выполняется в 18–20 недель. Важно проводить исторический анализ. В практике были пациентки с положительными иммуноглобулинами в текущую беременность, которые сообщали, что в прошлую беременность происходило то же самое. В некоторых случаях поднимали документы по прошлой беременности, и это позволяло корректировать дальнейшее наблюдение.

Новый протокол предусматривает дополнительное обследование: анализ околоплодных вод с целью определения ПЦР на токсоплазму и цитомегаловирус, что в последующем позволит определиться с тактикой ведения беременности.

Кроме того, в протоколе скорректированы основные определения. Исключены некоторые позиции из раздела «Соматические заболевания матери», поскольку известно, что токсоплазмоз у здорового человека не вызывает заболеваний. Заменена позиция «лечение токсоплазмоза» на позицию «медицинская профилактика врожденного токсоплазмоза».

В этих же изменениях регламентирована главная позиция: если выставлен высокий риск по внутриутробному инфицированию, то пациентка направляется в свое медико-генетическое подразделение (имеются в каждой области). С ее согласия проводится амниоцентез на сроке беременности до 21 недели, но не ранее чем 6 недель от момента инфицирования. И лишь при подтверждении внутриутробного инфицирования путем обнаружения ДНК цитомегаловируса и токсоплазмы в амниотических водах можно обсуждать либо прерывание беременности, либо изменение лечения в индивидуальном порядке на препараты, которые будут рекомендованы консилиумом.

Диагностика наследственной врожденной патологии у плода

Базовые нормативные документы:

- приказ Минздрава от 30 января 2012 г. № 83 «О совершенствовании организации проведения пренатальных ультразвуковых исследований по выявлению пороков развития и хромосомной патологии у плода в Республике Беларусь»;

- приказ Минздрава от 25 марта 2022 г. № 396 «О проведении комбинированного скрининга беременных в 1-м триместре»;

- приказ Минздрава от 22 марта 2022 г. № 362 «Об организации республиканского врачебного консилиума по пренатальным проблемам у плода»;

- приказ Минздрава от 17 июня 1993 г. № 111 «О дальнейшем совершенствовании патологоанатомической службы Республики Беларусь»;

- приказ Минздрава от 1 ноября 2010 г. № 1172 «О совершенствовании учета врожденных аномалий (пороков развития) у ребенка (плода)».

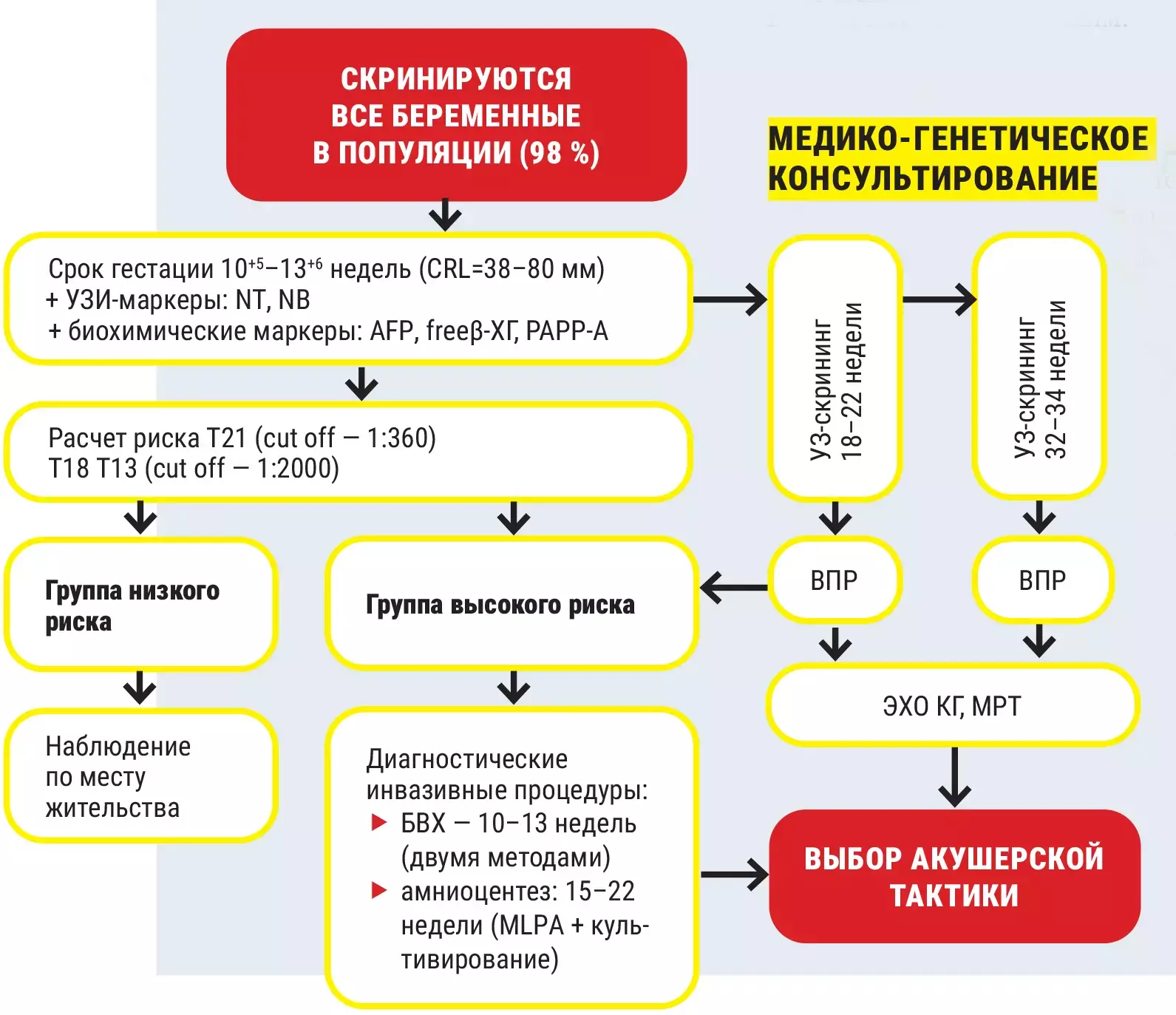

Согласно алгоритму пренатальной диагностики (см. рис. 2), каждая беременная в нашей стране должна быть осмотрена на сроке 11–13 недель, должны быть исключены пороки развития. На втором и третьем этапах скрининга (18–22 и 32–34 недели) — выявление пороков развития и выбор акушерской тактики, которая включает прежде всего прерывание беременности (до 22 недель) плодом с летальной, сублетальной патологией, плодом с неблагоприятным прогнозом для жизни либо здоровья или и то, и другое.

Рисунок 2. Алгоритм пренатального скрининга в Беларуси в настоящее время.

Группу высокого риска выделяет скрининг, который регламентируется приказом № 396, после чего на 2-м этапе исследования проводится инвазивная пренатальная диагностика.

В медицинской генетике все исследования дорогостоящие и должны быть обоснованы.

Биохимический скрининг — дорогостоящая составная часть комбинированного скрининга. Чтобы он качественно работал, вся медико-генетическая служба страны должна соблюдать определенные правила.

Особенности качественного пренатального генетического скрининга:

- качественное, высоко-квалифицированное медико-генетическое консультирование;

- оценка скрининга в рамках всей страны (не столица и не отдельные регионы);

- учет региональных особенностей для планирования стратегии скрининга;

- единый cut off (пороговое значение) на территории всей страны (1:360 в Беларуси);

- по возможности унифицированные программы расчета риска;

- «плавающие» чувствительность скрининга, размер группы риска и cut off;

- динамический аудит качества проведения скрининга;

- использование регистра ВПР для оценки качества пренатальной диагностики;

- согласованность работы медико-генетической и акушерско-гинекологической служб в рамках всей страны;

- возможность прерывания беременности по медико-генетическим показаниям;

- патоморфологическая и лабораторная верификация пренатально установленного диагноза;

- регистрация всех новорожденных, мертворожденных и прерванных беременностей по медико-генетическим показаниям.

Так, за 2024 год на ультразвуковом исследовании в РНПЦ «Мать и дитя» было выявлено 1 072 врожденных порока развития (приказ № 83). В 1-м триместре 86 % из них было прервано, во 2-м триместре 50 % прервано. Частота выявления составляла почти 1:200 осмотров.

В прошлом году в нашей стране 87 % всех беременных прошли комбинированный скрининг 1-го триместра (приказ № 396). 98 % прошли скрининг 1-го триместра с компьютерным расчетом группы риска по ультразвуковому маркеру. В целом группа риска по всей стране составила 3,7 %, чувствительность скрининга 89 %. Это достаточно высокие показатели, скрининг сработал хорошо.

Еще одним важным показателем аудита и качества выполнения приказа № 396 является группа риска (коррелирует со средним возрастом женщин). Логично, что чем больше беременных старше 35 лет в стране, тем больше среди плодов будет случаев синдрома Дауна. Следовательно, группа риска будет больше, что и наблюдаем в настоящее время.

В среднем группа риска составляет 3,7 % при эффективности выявления синдрома Дауна почти 90 % при установочном показателе 3,5 % и чувствительности около 75 %. По некоторым регионам наблюдается увеличение группы риска, и это требует тщательного анализа.

Все женщины, попавшие в группу высокого риска, должны пройти 2-й этап диагностики. Сам по себе риск — это не диагноз, риск нужно либо исключить, либо подтвердить и превратить в диагноз. Инвазивная пренатальная диагностика в Республике Беларусь существует 35 лет и имеет четкие правила, как, где и кто ее проводит.

В среднем в стране ежегодно проводится более 3 тысяч инвазивных процедур: амниоцентез, биопсия ворсин хориона. За прошедший год эффективность всех процедур составила по синдрому Дауна 1:24 и по другим хромосомным болезням 1:14. То есть в каждом 14-м амниоцентезе выявлено хромосомное заболевание.

Хромосомное заболевание — это всегда патология у плода. В этих случаях предлагается прерывание беременности.

За последние 20 лет в популяции число всех зарегистрированных, рожденных и прерванных случаев синдрома Дауна увеличивается, и это связано, во-первых, со средним возрастом женщины, a во-вторых, с сохранением беременности. Частота синдрома среди всех живорожденных остается на устойчивом плато в отличие от увеличивающейся общей частоты. Разница между этими показателями — это те титанические усилия, которые медико-генетическая и акушерская службы в нашей стране прикладывают для диагностики выявления синдрома.

Почему возникла необходимость в приказе Минздрава от 22 марта 2022 г. № 362 «Об организации республиканского врачебного консилиума по пренатальным проблемам у плода»? Стали нередки ситуации, когда пациентка желает прервать беременность, а врач-генетик считает, что у нее нет показаний для прерывания. Или же, наоборот, врач-генетик и врач-акушер-гинеколог считают, что прогноз крайне неблагоприятный для жизни, здоровья плода и состояние плода будет увеличивать младенческую смертность, но пациентка категорически отказывается от прерывания беременности. Плюс ряд пациенток стали отказываться от проведения дополнительных обследований. В нашей стране была внедрена внутриутробная коррекция некоторых аномалий у плода — фетальная хирургия широко развивается. Во всех этих случаях пациентки могут быть направлены на республиканский консилиум, который принимает решение о судьбе плода, когда возникает непонимание, несогласие между врачом и пациенткой.

Важно понимать:

- врач не направляет пациентку, просто желая, чтобы какой-то другой врач определил тактику ведения. Нужно четко сформулировать цель направления:

- для прерывания беременности в связи с отказом пациентки от прерывания;

- для пролонгирования беременности, в то время как пациентка настаивает на прерывании;

- для проведения фетальной операции или указать какие-то особые случаи.

Также 22 февраля 2022 г. вышел приказ Минздрава № 223 «О хирургической помощи беременным и новорожденным», который описывает виды внутриутробных состояний, при которых можно проводить коррекцию. И эти пациентки тоже должны пройти через республиканский пренатальный консилиум.