В современном здравоохранении особое значение приобретает не только качество стоматологической помощи, но и уровень мотивации пациента. Особенно важен этот аспект на первичном приеме, когда формируется отношение к лечению, устанавливается доверие и закладываются основы для дальнейшей работы. Заведующая кафедрой терапевтической стоматологии и пародонтологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова, доктор мед. наук, профессор Людмила Орехова поделилась эффективной стратегией повышения мотивации пациента и дала практические рекомендации для стоматологов.

— Эмпатичная мотивация — это способность врача к синхронизации своих медицинских знаний, коммуникативных навыков и интуиции с ощущениями, уровнем знаний и интересов пациента. Это помогает ведению психологически комфортного и доверительного диалога, цель которого — сотрудничество между врачом и пациентом на время лечебно-диагностических мероприятий для индивидуализированного решения медицинской проблемы, — отмечает Людмила Орехова.

— Эмпатичная мотивация — это способность врача к синхронизации своих медицинских знаний, коммуникативных навыков и интуиции с ощущениями, уровнем знаний и интересов пациента. Это помогает ведению психологически комфортного и доверительного диалога, цель которого — сотрудничество между врачом и пациентом на время лечебно-диагностических мероприятий для индивидуализированного решения медицинской проблемы, — отмечает Людмила Орехова.

Факторы, негативно влияющие на мотивацию к лечению:

- старшая возрастная группа (от 35 до 49 лет);

- гендерный фактор (мужчины, в отличие от женщин, реже обращаются за помощью);

- качество предоставляемой помощи;

- недооценка пациентом серьезности патологии;

- высокие материальные затраты на лечение (если не все этапы лечения можно провести в государственной системе);

- негативный опыт;

- страх болезненных процедур: в большинстве случаев визит к стоматологу необходим при острой боли.

В процессе формирования мотивации к лечению главную роль играет личность врача. Его компетентность, возраст (чем старше доктор, тем выше доверие к нему), внимательность, умение устанавливать эмоциональный контакт, заинтересованность в судьбе пациента важны для достижения положительного результата.

— Мотивация должна начинаться еще до появления пациента в кабинете. Идеально, если пациент был настроен прийти именно к вам. Однако если он обращается к незнакомому врачу, или ожидал консультацию у одного специалиста, а ему предложили другого, или вовсе не был настроен на визит — могут возникнуть различные конфликтные ситуации, — отмечает эксперт.

Для повышения мотивации и положительного настроя пациентов я бы посоветовала начать с регистратуры, сотрудники которой сформируют правильное первое впечатление и предоставят необходимую информацию о враче.

Запланированно посещают стоматолога лишь 30 % пациентов, а с целью профилактического осмотра — 20 %. Поэтому первичная консультация — это не только диагностика и назначение лечения. Именно в этот момент врач может определить уровень мотивации, выявить страхи и опасения, а также начать работу по их преодолению (см. рис. 1).

Рисунок 1.Схема первичного приема/консультации.

Ухудшение результата терапевтического лечения и развитие осложнений, как правило, взаимосвязано с низким уровнем мотивации к лечению у пациентов.

1-й этап: начало консультации

Мотивационные моменты:

- создание доверительной атмосферы;

- вовлечение пациента в процесс.

Основная задача врача в начале консультации — установить контакт и выявить истинную причину, с которой обратился пациент.

Профессор предлагает начать прием с подобной фразы: «Сегодня у нас первая консультация, ее продолжительность 30 минут. За это время вы расскажете, что хотели бы решить на консультации, затем я проведу осмотр, при необходимости порекомендую вам дополнительную диагностику и обсудим варианты решения вашей проблемы».

Следует помнить, что только 4 из 35 пациентов озвучивают все, с чем пришли на консультацию. А главная проблема пациента, как правило, обнаруживается в конце.

— Я советую своим пациентам готовиться к консультации заранее, записав в блокнот все жалобы и вопросы. Это вовлекает их в процесс и структурирует мысли, а также существенно экономит время, — акцентирует внимание специалист.

2- й этап:сбор информации

Мотивационные моменты:

- внимательное слушание — важно показать пациенту, что его мнение и чувства важны;

- использование открытых вопросов: «Что привело вас сегодня?», «Как вы обычно ухаживаете за зубами?»;

- обсуждение целей и ожиданий.

Довольно часто врачи проявляют преждевременную сосредоточенность на медицинских проблемах, в результате чего пациенты не могут сообщить обо всем, что их волнует. Неозвученными остаются их ожидания и опасения в отношении состояния своего здоровья или предлагаемых вариантов лечения. Важно создать доверительные отношения и предложить понятный план лечения. Для этого стоит синхронизировать биомедицинские аспекты (анамнез, симптомы, распространение, динамика процесса, маркеры болезни, исследования) с позицией пациента (идеи, представления, беспокойства, ожидание, влияние на жизнедеятельность) и дополнительной информацией.

— При анализе двух тысяч врачебных консультаций выяснилось, что большинство врачей придерживаются закрытого стиля общения, то есть задают преимущественно закрытые вопросы, за счет чего большой объем информации теряется, — отмечает профессор.

Начинать сбор информации Людмила Юрьевна предлагает открытым вопросом или репликой:

- «Расскажите, что привело вас ко мне»;

- «Опишите, пожалуйста, ситуацию, которую хотите решить»;

- «Что бы вы хотели обсудить?»;

- «Слушаю вас».

Важно не перебивать пациента при ответе на открытый вопрос! Исследования показывают, что врачи перебивают пациентов в среднем спустя 18 секунд, из-за чего пациенты не успевают озвучить ряд своих проблем. Это прямой путь к неуспеху. Дайте хотя бы минуту на рассказ о себе.

При сборе информации помогут следующие приемы.

Активное слушание:

- выжидание пауз;

- фасилитация — нейтральное подбадривание («да», «конечно», «продолжайте», «понимаю», «расскажите подробнее»);

- невербальное общение — зрительный контакт;

- наблюдение за вербальными и невербальными сигналами пациента.

Структурирование. Обобщение. Резюмирование

- Даем передышку: подводим итог и обобщаем все сказанное пациентом.

- Создаем ощущение у пациента, что его выслушали.

Скрининг

- Помним, что при первичном обращении 54 % жалоб и 45 % опасений пациента остаются невыявленными.

- «У вас кровоточат десны, повышенная чувствительность. Что еще беспокоит?»

- Помимо перечисленного есть ли что-то еще, что хотели бы обсудить?»

- «Что из этого для вас главное, а что вторично?»

— Мотивация пациента — это процесс, который требует персонализированного подхода, и врач должен учитывать особенности каждого пациента, чтобы выбрать наиболее эффективные методы, — отмечает эксперт.

Никогда не пытайтесь переломить пациента, если он немотивирован. Вместо замечания о плохой гигиене полости рта скажите: «Наверное, у вас неудачная щетка» или «Возможно, раньше вам не объясняли… Давайте я расскажу». Деликатные фразы настраивают пациента на то, что врач относится к нему с эмпатией и готов помочь.

Часто мнение пациента о характере основной проблемы не совпадает с мнением врача.

— Вы должны выяснить, какой цели прежде всего хочет достичь пациент. К примеру, для некоторых важно, чтобы ему сделали хоть что-то, но к юбилею, который условно через неделю-две. Ему все равно, как вы вернете эстетику, но он должен иметь красивую улыбку на мероприятии. Поэтому установите цель визита исходя из того, какой запрос есть у пациента, а не из того, что вы считаете верным, следуя клиническому протоколу. Когда вы осуществите его мечту о временной эстетике, пациент будет мотивирован и готов работать с вами для долгосрочного результата, — подчеркивает специалист.

Людмила Орехова обращает внимание, что довольно распространенным состоянием у пациентов стоматологического профиля является гиперчувствительность дентина. По некоторым данным, она наблюдается у 40–70 % населения. Эта проблема оказывает существенное влияние на повседневную жизнь человека. Для эффективной диагностики гиперчувствительности Людмила Юрьевна рекомендует предложить пациентам пройти анкетирование еще до входа в кабинет. Такой подход поможет заранее определить наличие проблемы и подготовить пациента к дальнейшему обследованию.

— В процессе приема можно сочетать диагностические процедуры с демонстрационными моментами. Желательно держать под рукой любую реминерализирующую пасту с мгновенным эффектом. Проведя необходимые процедуры и сняв чувствительность, вы не только улучшите состояние пациента, но и сразу завоюете его доверие. Такой подход повысит мотивацию к дальнейшему лечению и укрепит положительный настрой на сотрудничество, — делится опытом профессор.

3-й этап: клиническое обследование

Мотивационные моменты:

- объяснение целей обследования — это помогает снизить тревогу и понять важность каждого этапа;

- индивидуальный подход — обратите внимание на то, что лечение будет подобрано специально под особенности и потребности пациента;

- вовлечение пациента в процесс — это создает ощущение партнерства и ответственности за результат.

Сбор необходимой информации осуществляется различными методами — от визуального осмотра и лучевой диагностики до использования компьютерных программ или цифровых платформ на основе искусственного интеллекта для оценки риска развития заболеваний, моделирования или планирования лечения.

— Использование различных программ, которые дают визуальную картинку и иллюстрируют стоматологическую проблему, является очень хорошим мотиватором. Врач таким образом не только демонстрирует диапазон проблемы, но и приобщает пациента к ответственности за лечение, — отмечает эксперт.

Важно помнить, что диагностика — это не только комплексное обследование, но и умение правильно интерпретировать полученные данные в контексте индивидуальных особенностей каждого пациента.

4-й этап: разъяснение и планирование

Мотивационные моменты:

- предоставление необходимой информации в должном объеме;

- использование при разъяснении понятной пациенту терминологии помогает снизить страхи и повысить осведомленность;

- предложение нескольких вариантов с их преимуществами и объяснение последствий каждого варианта;

- помощь в точном запоминании и понимании;

- достижение общего понимания: учет мнения пациента о болезни;

- планирование: совместное принятие решения.

На этом этапе врач подробно объясняет пациенту выявленные проблемы, предлагаемые методы лечения, возможные риски и альтернативные варианты, отвечает на вопросы. В сложных случаях направляет пациента на консультацию к смежному специалисту.

— Наиболее эффективной моделью отношений между врачом и пациентом является партнерство, при котором они разделяют ответственность за результат лечения. Ваша цель — помочь пациенту принять осознанное решение, повысить его ответственность, — подчеркивает Людмила Юрьевна.

Список стоп-фраз во время консультации

- «Не знаю, кто вам такое сказал».

- «Это же не я вас неправильно проконсультировал!»

- «А мы-то здесь при чем?»

- «Вы меня, конечно, извините, но…»

- «Вы что-то путаете».

- «Вы меня не слышите».

- «Что вас еще не устраивает?»

- Словесные конструкции, возлагающие вину на пациента.

- Уменьшительно-ласкательные слова.

- Выражения «не могу» или «не можем».

5-й этап: завершение консультации

Мотивационные моменты:

- правильный выбор момента завершения консультации;

- подведение итогов беседы с акцентом на важности совместных усилий;

- предложение задать вопросы.

Согласно результатам исследований, лишь у 16 % пациентов врачи спрашивают, есть ли дополнительные вопросы, и лишь 34 % врачей проверяют, как пациенты их поняли.

— В среднем пациенту понятно около 60 % информации, а в памяти после приема сохраняется всего 20 %. Поэтому важно убедиться, что пациент верно понял врача. Перед окончанием приема всегда будет уместна фраза: «Чтобы убедиться, что мы правильно друг друга услышали, я попрошу вас повторить основные рекомендации, которые важно выполнять дома», — считает эксперт.

Также Людмила Юрьевна советует коллегам всегда иметь в запасе блокнот, куда пациент самостоятельно сможет внести заметки сразу после приема.

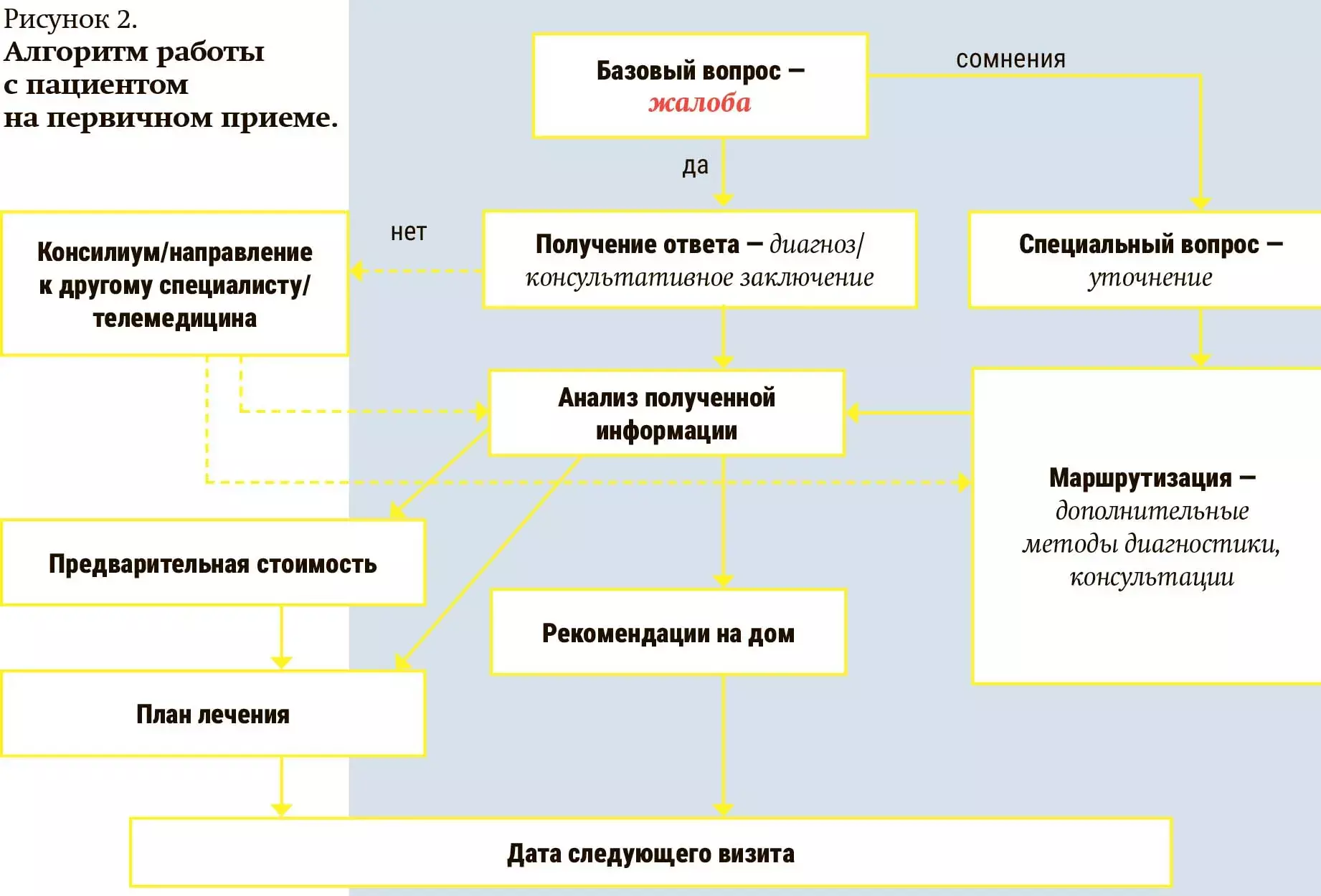

— Мотивация пациента на первичном стоматологическом приеме — это комплексный процесс, требующий профессиональных навыков коммуникации, эмпатии и знаний в психологии, — резюмирует врач. — Понимание важности этой работы делает первичный прием не просто диагностической процедурой, а началом долгосрочного партнерства между врачом и пациентом (см. рис. 2). Пожалуйста, помните о том, что жизнь никогда не предоставляет нам второй возможности составить первое впечатление.