Для заинтересованных в медицинских профессиях представителей поколения, рожденного в начале 2000-х, важно соотносить ожидания с реальностью. В здравоохранении действительно есть многообещающие возможности, но одновременно работа в этой сфере может быть трудной и далеко не всегда такой оптимистичной или творческой, как в некоторых других отраслях. Многие нынешние руководители, работающие со средним медицинским персоналом, выражают обеспокоенность тем, что новое поколение медсестер мотивирует свой приход в здравоохранение в гораздо меньшей степени желанием помогать другим и в большей — практическими соображениями (такими как стремление быстро обрести реальную профессию и стабильность) или какими-либо иными, чего, безусловно, совершенно недостаточно для того, чтобы сохранить себя в такой карьере, как медсестринская.

Итак, в ряды медсестер вступает поколение зумеров, и оно привносит свежий взгляд на положение вещей и свои собственные ожидания от работы, которые необходимо учитывать, поскольку они окажут влияние на профессию медсестры и ее роль в здравоохранении в самом ближайшем будущем.

Очень важно их удержать!

Дефицит медсестер сегодня является одной из самых актуальных проблем мирового здравоохранения. По прогнозам ВОЗ, к 2030 году в мире будет не хватать порядка 5,7 миллиона медсестер. При этом в глобальной системе первичной медико-санитарной помощи медсестры занимают важнейшее место: их численность составляет в среднем 59 % от общего числа медицинских работников. Острая нехватка медсестер во многих странах уже привела к многочисленным негативным последствиям, включая нарушение нормального функционирования систем здравоохранения, снижение качества медицинской помощи, ухудшение удовлетворенности пациентов и влияние на результаты их лечения.

Одной из причин такого дефицита является текучесть кадров. За этим понятием стоит не только решение покинуть свою организацию, но и уйти из профессии. Во всем мире наблюдается тревожная тенденция к ротации новых медсестер. Исследование Kovner C. T. et al., опубликованное в Policy, Politics, & Nursing Practice, показало, что 18 % новых медсестер покидают свои рабочие места в течение первого года и 26 % — в течение двух лет. Согласно отчету службы поддержки медицинских сестер NSI (Nursing Solution Inc.) за 2024 год, текучесть кадров среди молодых медсестер достигла 23,8 %, составив более трети от общей текучести в среднем звене. Исследование, проведенное в Южной Корее, показало, что текучесть кадров среди новоиспеченных медсестер в первый же год работы составляет 25 %. Уход новых медсестер, являющихся «свежей кровью» в медицинских учреждениях, не только увеличивает нагрузку и стресс для оставшихся коллег, но и повышает затраты медицинских учреждений на управление человеческими ресурсами. Следовательно, подготовка и удержание новых кадров медсестер имеет огромное значение.

В разрезе намерений медсестер уйти с работы/из профессии можно выделить 3 группы факторов: личностные, организационные и связанные с характером работы. Возраст, образование, физическое и психическое состояние, семейное положение, дисбаланс между работой и личной жизнью, профессиональные установки, психологическая устойчивость, безусловно, влияют на эти решения. Такие факторы, как большая нагрузка, отсутствие поддержки, неприемлемый стиль руководства, сложности выстраивания горизонтальных связей также играют свою роль.

В ряде исследований отмечается, что молодые медсестры, особенно новоиспеченные, более склонны покидать свои рабочие места. Зумеры демонстрируют качественные отличия в плане ценностных установок, карьерных устремлений и прочих аспектов, имеют более высокие ожидания и требования в отношении работы. Поэтому крайне важно разработать более целенаправленные стратегии по удержанию свежих кадров.

Что влияет на решение остаться?

Очень интересные исследования проводятся в Китае, который сталкивается сегодня с беспрецедентной ситуацией: среди уволившихся медсестер доля молодых достигает 92,27 %, причем 60,80 % приходится на новоиспеченных медсестер. Среднее число дипломированных медсестер на 1 000 человек в странах ОЭСР достигло 9,0, тогда как в Китае этот показатель составляет всего 4,0. Текучесть кадров, особенно среди медсестер, проработавших менее года, становится одним из ключевых факторов. И это при том, что в Китае многие вакансии предназначены только для недавних выпускников и предоставляются гарантии первого трудоустройства.

В Journal of Nursing Management опубликованы результаты исследования, проведенного в Китае и изучающего причины увольнения новоиспеченных медсестер и их ухода из профессии менее чем через год после начала работы.

Исследование показало: основной причиной текучести кадров среди самых молодых медсестер является неудовлетворение их потребностей.

Были выделены четыре ключевых аспекта:

- неизбежный физический и психологический стресс (конфликт между высокими ожиданиями и медленной адаптацией, большая рабочая нагрузка, отсутствие поддержки со стороны коллектива, ощущение несоответствия при переходе к новой роли, а также стресс от негативных событий/медицинских ошибок);

- планирование своего развития, поиск себя, личные устремления (например, выбор работы в больнице как временной, низкая профессиональная идентичность и т. д.);

- сила социальной поддержки (влияние родителей, авторитетов, сверстников и др.);

- появление новых возможностей и перспектив.

Результаты опросов свидетельствуют, что молодые медсестры, уходящие из учреждений или профессии, придают гораздо больше значения личным чувствам и идентификации ценностей. Психическое здоровье для них в приоритете.

К тому же зумеры молоды, не в браке либо имеют легкое семейное бремя, у них относительно больше возможностей для выбора, и они легко принимают решение уволиться, чтобы избежать стрессовой обстановки и найти работу, которая в большей степени соответствует их представлениям.

Ранний этап трудоустройства является решающим, ведь неспособность успешно преодолеть этот переходный период может повлиять на последующее развитие трудовой карьеры. Именно в этот момент новые медсестры особенно нуждаются в поддержке и руководстве.

В исследовании медсестры говорили о чувстве растерянности и беспомощности из-за неадекватного руководства и отсутствия помощи. Горизонтальное насилие, которое определяется как невежливое и конфронтационное взаимодействие в группе, унижение с помощью нелицеприятных слов или действий, о также равнодушие и игнорирование значительно повлияли на снижение профессиональной идентичности новичков, их уверенности в себе и самооценки.

Не стоит забывать, что молодые медсестры относятся к группе высокого риска по неблагоприятным событиям в сестринском деле.

Все участницы испытывали неуверенность в себе, тревогу, страх и иные негативные эмоциональные реакции после совершения ошибок, что вело к бессоннице, депрессии и незаинтересованности в продолжении карьеры медсестры. Это явление известно как синдром второй (вторичной) жертвы и играет решающую роль: столкновение с определенными провоцирующими событиями может ускорить принятие решения об уходе. Социальная поддержка и особенно влияние коллег остаются важным фактором, способствующим закреплению новых медсестер.

Исследование также показало, что уход сверстников и изучение альтернативных карьерных путей значительно стимулировали новых медсестер задумываться об увольнении. Согласно концепции социальных норм, влияние со стороны сверстников приводит к тому, что люди перенимают поведение или принимают решения, аналогичные тем, которые принимают их сверстники. Для новых медсестер, поступающих на работу, поведение и установки их коллег служат важными ориентирами. Но и игнорирование со стороны коллег влияет в неменьшей степени: новички чувствуют себя одинокими и беспомощными, что повышает риск их ухода. Коллеги обмениваются информацией, делятся навыками и эмоциями, и все это помогает новым медсестрам адаптироваться к рабочей обстановке и сглаживает стресс. Создание эффективных сетей поддержки и наставничества, улучшение коммуникации между медсестрами помогает значительно снизить риски.

Все участницы исследования говорили об огромной разнице между стажировкой и реальной работой, что привело к психологическим проблемам и мыслям об уходе. Большинство респондентов подчеркнули важность повышения профессиональной компетентности и способности к психологической адаптации.

Итак, согласно теории иерархии потребностей Маслоу, психологическое давление оставляет неудовлетворенными потребности новых медсестер в физическом и психическом здоровье; отсутствие поддержки приводит к неудовлетворению потребностей в поддержке группы, уважении, чувстве принадлежности; несоответствие планов развития личным устремлениям приводит к неудовлетворенности потребностей в самоактуализации. Следовательно, чтобы удовлетворить свои личные потребности и достичь самоуважения, новые медсестры будут искать иные возможности или менять текущую ситуацию.

Всепобеждающая энергия молодости

В профессиональном издании BMC Nursing опубликованы результаты исследования, изучающего уровень усталости от сострадания у медсестер поколения Z, работающих в отделениях неотложной помощи в больницах Шанхая. Было выявлено 3 основных момента: вторичный травматический стресс с физиологическими, психологическими симптомами и поведенческими изменениями; накопительные эффекты, включающие снижение эмпатии и посттравматический рост; стратегии совладания, подразумевающие когнитивную перестройку, поиск поддержки и активность.

Термин «вторичный травматический стресс» обозначает эмоциональные и поведенческие реакции, которые естественным образом возникают при знакомстве с травматическим опытом других людей. Этот стресс возникает при оказании помощи или желании помочь травмированным людям и признан профессиональным риском для медсестер. Молодые медсестры, работающие в отделениях неотложной помощи, сталкиваются с напряженной рабочей средой, где длительные эмоциональные нагрузки легко могут привести к усталости от сострадания и вторичному травматическому стрессу. Они жалуются на нарушения сна, истощение, тревожность, эмоциональное отстранение, разнообразные физиологические симптомы и психологические проявления (раздражительность, пессимизм, чувство беспомощности), а также поведенческие изменения (снижение желания общаться, замкнутость и апатия).

Но что интересно: опыт усталости от сострадания у молодых медсестер претерпевает динамические изменения, и многие способны развить так называемый посттравматический рост, активно привлекая и мобилизуя ресурсы после переживания усталости от сострадания.

То есть помимо негативного накопительного воздействия значительная часть юных медсестер, работающих в отделениях неотложной помощи, испытывали посттравматический рост после стресса, вызванного усталостью от сострадания, в первую очередь благодаря многомерным позитивным стратегиям совладания. Многие отмечали, что их стойкость постепенно возрастала после каждой оценки оказанной помощи и давала им больше сил для решения разнообразных задач в будущем. Многие медсестры эффективно справлялись с негативными психологическими проявлениями, регулируя свои эмоции, адаптируя мышление и восприятие, ища поддержку и мобилизуя доступные ресурсы, что в конечном итоге способствовало стабилизации. Некоторые респонденты выразили свою профессиональную удовлетворенность в процессе посттравматического роста таким образом: настрой — это самое важное, несмотря на то, что иногда бывает тяжело. Через так называемую когнитивную перестройку, включающую целенаправленное осмысление, конструктивное и глубокое обдумывание травматических событий, самомотивацию и нисходящее социальное сравнение, люди могут пересмотреть и адаптировать свои первоначальные представления, что способствует ослаблению негативных эмоций и поддержанию психофизического равновесия и даже личностному развитию.

Респонденты единогласно подчеркнули ключевую роль благоприятной атмосферы в коллективе в преодолении усталости от сострадания, особенно через развитие командной устойчивости и поддержку со стороны коллег.

Кстати, исследование выявило еще одну интересную особенность: медсестры поколения Z предпочитают ограничивать общение с окружающими и выбирают участие в узких кругах, основанных на поддержке сверстников, общих системах коммуникации и культурных практиках. Такой подход позволяет им достигать эмоционального согласия внутри своего близкого круга, снижая стресс от реальности и облегчая эмоциональное «исцеление». Причем не стремятся слишком много говорить с семьей («родные не всегда полностью понимают мою рабочую среду») и делятся своими чувствами с друзьями и коллегами-сверстниками («они меня понимают, ведь мы говорим на одном языке и поддерживаем друг друга»).

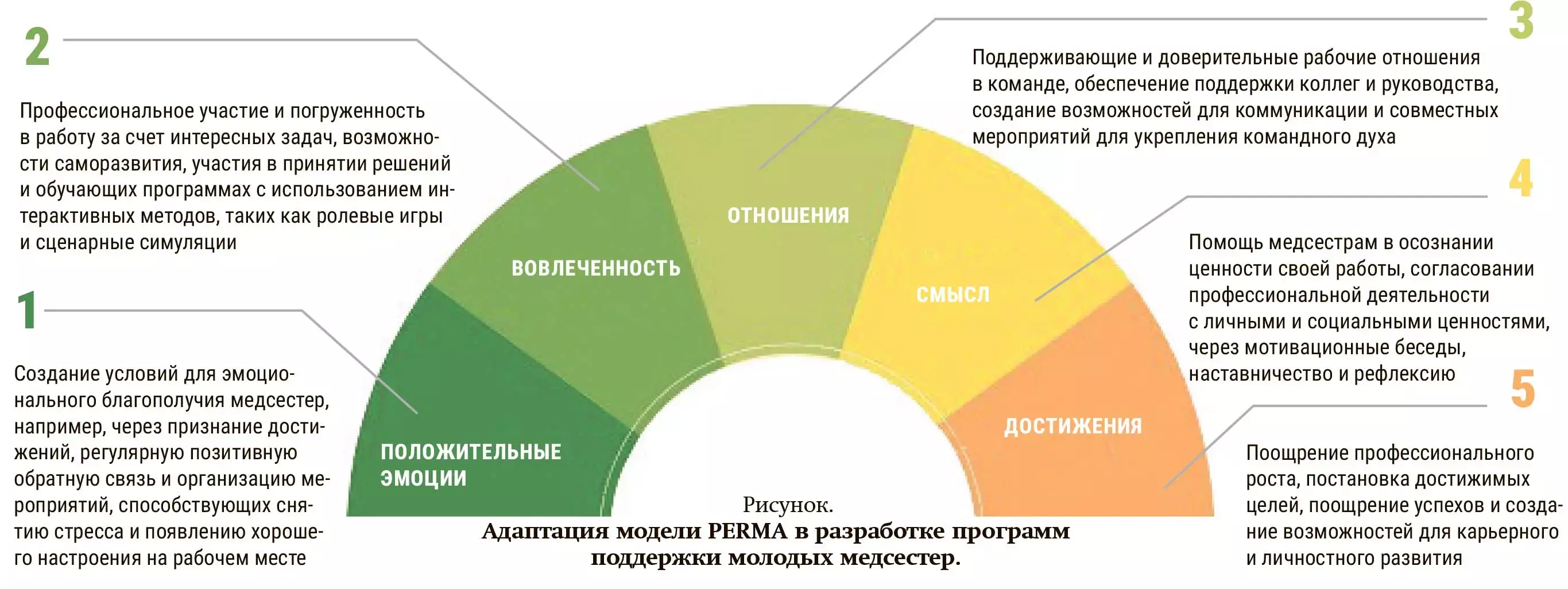

В разработке программ адаптации медсестер хорошо себя зарекомендовал системный подход, основанный на одной из наиболее известных стратегий интервенции устойчивости — теории PERMA (аббревиатура: P (Positive emotion), E (Engagement), R (Relationships), M (Meaning), A (Achievement)). Этот подход, разработанный Мартином Селигманом, основателем позитивной психологии, включает пять основных компонентов: положительные эмоции, вовлеченность, отношения, смысл и достижения. Адаптированная в контексте сестринского дела модель PERMA представлена на рисунке. Следование этим стратегиям позволяет повысить психологическую устойчивость молодых сотрудников, помогает им справляться с трудностями, способствует личностному росту и благополучию.

Хотя факторы, влияющие на текучесть кадров, касаются как молодых, так и опытных медсестер, гораздо большую проблему психологическое давление и переживания на этапе перехода к новой роли представляют для начинающих медсестер.

Молодые медсестры будут наиболее успешны, если давать им регулярную обратную связь, поощрять на профессиональные и социальные достижения, а также использовать технологии везде, где только это возможно.

Обратная связь

- Создавайте поддерживающую и доброжелательную атмосферу, где без затруднений можно получить обратную связь.

- Обратная связь должна быть своевременной, оперативной, а также лаконичной и по существу дела.

- Сочетайте позитивные комментарии, слова одобрения и похвалы с советами, как и что можно улучшить.

- Всегда поощряйте медсестер, которые задают вопросы.

Сотрудничество

- Помогайте молодым медсестрам брать на себя риски на работе, не перекладывайте всю ответственность на них, помните о том, что у них еще мало опыта.

- Объясняйте и демонстрируйте правильные групповые и межличностные навыки.

- Поощряйте активное участие в профессиональной и общественной жизни коллектива. Продвигайте социализацию и заботу о себе.

- Вовлекайте медсестер в группы, комитеты, мероприятия и проекты, представляющие для них интерес.

Технологии

- Поощряйте использование технологий для взаимодействия между коллегами, например, во время совещаний и образовательных мероприятий, когда это уместно.

- Заменяйте традиционные печатные материалы на увлекательные технологические решения.

- Поддерживайте ответственное использование интернета и социальных сетей. Прививайте навыки информационной грамотности, такие как безопасность, достоверность, релевантность и точность цифровых источников.

Американская ассоциация медсестер (American Nurses Association, ANA) подчеркивает, что медсестры поколения Z предпочитают воспитывающую и ободряющую среду с отлаженной обратной связью и поддержкой, которая позволяет им укреплять навыки и уверенность в себе.

Обратная связь должна быть доброжелательной, сочетающей позитивные высказывания и замечания по улучшению в виде советов и даваться обязательно в частном порядке. Например, заметив, что неопытная молодая медсестра совершила ошибку, не стоит спешить поправлять ее в присутствии пациента. Сделав это, вы не только смутите нового сотрудника, но и уроните его авторитет в глазах «смотрящего». Хорошим вариантом будет придумать кодовое слово, например «пауза», чтобы, услышав его, новоиспеченный сотрудник знал, что делает что-то не так и мог остановиться, а затем обсудить все с ним лично.

Поощряйте вопросы, никогда не заставляйте молодых сотрудников чувствовать себя глупо за то, что они их задают, не отмахивайтесь от них. Более того, поблагодарите молодую медсестру за то, что она задала вопрос.

Предоставление организацией здравоохранения четких путей развития, обучения и наставничества находит самый живой отклик у молодых специалистов, ведь они хотят чувствовать, что не только вносят свой вклад в работу, но и имеют будущее в этой профессии.

Привлекайте их к принятию решений и другим процессам и всячески способствуйте их активному вовлечению. Работа в командах, комитетах и объединениях по интересам, участие в проектах по улучшению качества, в группах по обучению невероятно быстро ускоряет процесс адаптации новых сотрудников. Например, огромную пользу могут принести даже самые простые тренинги, посвященные навыкам работы в коллективе и с пациентами, таким как активное слушание, способы предоставления конструктивной критики, уважение чужого мнения и т. д. Дело в том, что зависимость зумеров от технологий может оборачиваться нехваткой у них навыков межличностного общения, что, в сочетании со стрессовой рабочей обстановкой, неизбежно ведет к проблемам: тревожности, неуверенности в себе, депрессии.

Вовлекайте их в живую коммуникацию и общественную деятельность, а также поощряйте молодых медсестер к общению с другими новыми сотрудниками, пусть даже используя социальные сети, которые они так любят. Обсудите возможность создания комплексной системы нарративной поддержки на основе сетевых ресурсов, где молодые медсестры получат возможность делиться своими эмоциями и переживаниями с такими же заинтересованными участниками.

Поскольку у этой группы медсестер относительно небольшой стаж работы и они склонны предпочитать онлайн-взаимодействие активному личному общению, важно развивать их коммуникативные способности посредством целенаправленного тренинга, направленного на формирование устойчивых навыков терапевтического общения с пациентами.

В 2020 году ANA подчеркнула необходимость усиления акцента на терапевтическом общении, которое строится на принципах уважения, сочувствия и активного слушания пациента и подразумевает открытые вопросы, предоставление информации, понимание и использование невербальных сигналов. Хотя сам термин не является новым в медсестринской практике, некоторые современные клинические подходы все еще могут базироваться на поверхностных формах коммуникации, что подтверждается данными ряда исследований. Так, в американском исследовании, проведенном в педиатрических отделениях больниц, 53,5 % родителей отмечали низкое качество терапевтического общения со стороны медсестер, что негативно сказывалось на развитии доверительных отношений между медсестрой и пациентом и результатах лечения. В литературе отмечается, что основной причиной подобных проблем является недостаточное обучение медсестер методам терапевтического общения и непонимание ими конкретных способов такого взаимодействия.

Поскольку на рабочие места сегодня выходит по-настоящему цифровое поколение, не стоит забывать о том, что их активное внимание непродолжительно и они прежде всего будут стремиться к оперативности и удобству.

На практике это означает, что медицинские учреждения, стремящиеся привлечь молодых специалистов, должны инвестировать в цифровые решения, которые упрощают коммуникацию, планирование, создание расписания и ведение документации. Будь то мобильное приложение для составления графика смен, интеграция телемедицины или цифровые карты пациентов, любое использование технологий соответствует тому, что представители поколения Z предпочитают работать с техникой и полагаются на нее. Социальные сети — это мощный канал, обеспечивающий как видимость, так и вовлеченность. Такие платформы, как Instagram, TikTok и прочие, позволяют учреждениям продемонстрировать культуру своей рабочей среды и отразить потенциальное влияние карьеры медсестры, дать представление о повседневной жизни медсестер и показать целеустремленность, которая движет этой профессией.

Вот примеры несложных, но вполне технологичных «спинов»:

- создание коротких видеороликов с описанием новостей или изменений в жизни отделения;

- разработка инфографики с помощью доступных бесплатных программ, чтобы привлечь внимание к предстоящим встречам или мероприятиям;

- использование систем реагирования с привлечением широкой аудитории для опроса персонала или электронных игровых шаблонов для дружеских состязаний;

- сбор идей в электронном виде или проведение брейнсторминга.

Появление медсестер поколения Z дает прекрасную возможность переосмыслить многие аспекты культуры сестринского дела. Ориентируясь на технологии, динамичность и гибкость и адаптируясь к требованиям времени, медицинские организации смогут удержать эту новую кадровую волну. Здравоохранение развивается, и молодые медсестры готовы быть в авангарде, привнося свою страсть, целеустремленность, новизну подходов и свежий взгляд.