Врач общей практики, как и специалист любого профиля, может столкнуться с проявлениями геморрагического синдрома у пациента, жалобами на кровоточивость, появление гематом на коже. Таких пациентов направляют на консультации к гематологу, дерматологу, сосудистому хирургу, оториноларингологу или стоматологу по поводу частых кровотечений из носа или слизистой полости рта.

В таких ситуациях в первую очередь необходимо исключить заболевания, связанные с нарушением свертывания крови. Грамотная оценка клинических проявлений геморрагического синдрома позволяет определить тип кровоточивости, заподозрить, какой именно компонент гемостаза нарушен, а также решить, какие дополнительные тесты и инструментальные обследования необходимо провести пациенту для подтверждения диагноза и выбора тактики лечения.

Екатерина КабаеваВ первую очередь назначаются стандартные тесты гемостаза 1-го уровня, а именно: общий анализ крови с подсчетом тромбоцитов на гематологическом анализаторе, коагулограмма (стандартная). Для выявления скрытых дефектов гемостаза могут потребоваться дополнительные тесты 2-го и 3-го уровня.

Екатерина КабаеваВ первую очередь назначаются стандартные тесты гемостаза 1-го уровня, а именно: общий анализ крови с подсчетом тромбоцитов на гематологическом анализаторе, коагулограмма (стандартная). Для выявления скрытых дефектов гемостаза могут потребоваться дополнительные тесты 2-го и 3-го уровня.

Возможные причины патологии гемостаза

Заболевания, связанные с патологией гемостаза, или гемостазиопатии — это нарушения свертывания крови, обусловленные наследственным или приобретенным дефицитом и/или поражением одного из компонентов первичного гемостаза (тромбоцитов и/или сосудистой стенки) либо вторичного плазменного гемостаза (нарушения со стороны факторов свертывания крови).

80 % всех случаев повышенной кровоточивости приходится на патологию тромбоцитов, 18–20 % составляют нарушения плазменного компонента гемостаза (коагулопатии) и 1–2 % — дефект сосудистой стенки. Следствием перечисленных нарушений является склонность организма к кровотечениям, которые возникают как самопроизвольно, так и под влиянием незначительных травм. Заболевания этой группы отличаются друг от друга причинами и механизмами развития.

Нарушения тромбоцитарного, сосудистого и плазменного компонентов гемостаза можно разграничить уже на основании типа кровоточивости.

Типы кровоточивости по Баркагану:

1) петехиально-пятнистый (капиллярный или микроциркуляторный);

2) гематомный (макроциркуляторный);

3) смешанный (капиллярно-гематомный);

4) васкулитно-пурпурный;

5) ангиоматозный (микроангиоматозный).

Патологические проявления на коже или слизистых (пурпура, высыпания) могут быть:

- плоскими или примыкающими к поверхности кожи при петехиально-пятнистом, гематомном или смешанном типе кровоточивости (см. рис. 1–8);

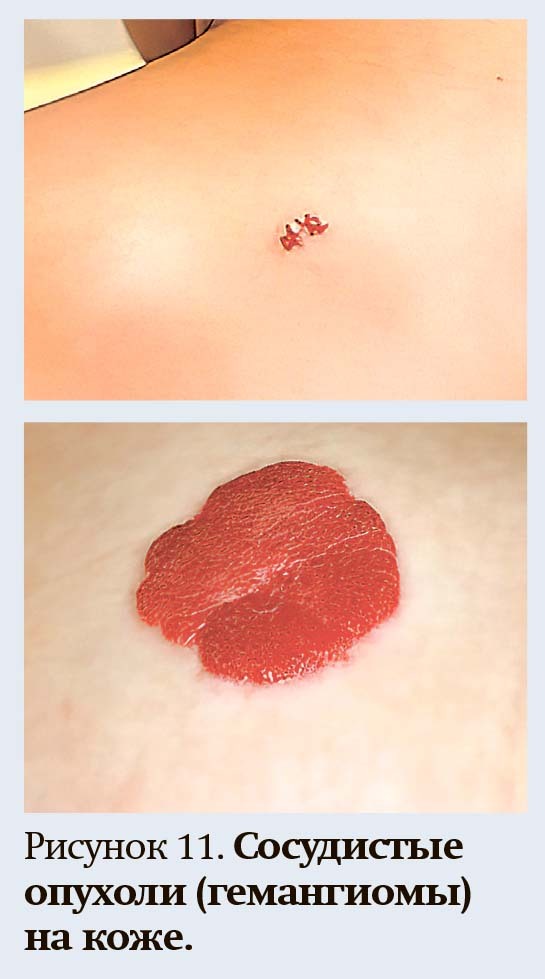

- приподнятыми (так называемая пальпируемая пурпура) при васкулите, гемангиомах, телеангиэктазиях (см. рис. 9–11).

Петехиально-пятнистый тип кровоточивости

Обусловлен нарушением первичного гемостаза и характеризуется появлением петехиально-пятнистых кровоизлияний в кожу и слизистые оболочки. Если это синяки, то они мелкие, сливные, безболезненные. Характерны также десневые, носовые (эпистаксис), желудочные, маточные кровотечения, микрогематурия, кровотечения из поверхностных ран и после экстракции зубов. Кровоизлияния в подкожную жировую клетчатку при этом типе кровоточивости не вызывают сдавления нервных окончаний.

Обусловлен нарушением первичного гемостаза и характеризуется появлением петехиально-пятнистых кровоизлияний в кожу и слизистые оболочки. Если это синяки, то они мелкие, сливные, безболезненные. Характерны также десневые, носовые (эпистаксис), желудочные, маточные кровотечения, микрогематурия, кровотечения из поверхностных ран и после экстракции зубов. Кровоизлияния в подкожную жировую клетчатку при этом типе кровоточивости не вызывают сдавления нервных окончаний.

Лабораторные исследования. Как правило, выявляются тромбоцитопении или тромбоцитопатии, отмечаются отклонения от нормы уровня тромбоцитов в ОАК, снижение агрегации тромбоцитов при выполнении агрегатограммы.

Важно!

Следует помнить, что агрегатограмма информативна и проводится при уровне тромбоцитов более 100×109/л. Если в лаборатории есть аппарат ТЭГ/РОТЕМ, вместо стандартной агрегатограммы можно провести дополнительный тест оценки агрегации тромбоцитов методом Platelet Mapping.

Дефекты тромбоцитарного звена могут быть вызваны:

1) недостаточным количеством тромбоцитов (тромбоцитопения). Как правило, геморрагический синдром возникает при уровне тромбоцитов <50×109/л, но может появляться при любом уровне тромбоцитов, особенно в старческом возрасте, при сопутствующей патологии печени и др.;

2) функциональной неполноценностью тромбоцитов (тромбоцитопатия);

3) сочетанием количественной и качественной патологии тромбоцитов.

Для уточнения причины необходимо определить уровень тромбоцитов в ОАК (норма 150–450×109/л). При нормальном количестве тромбоцитов (>100×109/л) проводится исследование их функциональных свойств — тест агрегации тромбоцитов с различными индукторами (агрегатограмма). Оценивается агрегация (прилипание тромбоцитов друг к другу), индуцированная АДФ, адреналином, коллагеном, тромбином, ристоцетином.

Гематомный (макроциркуляторный) тип кровоточивости

Возникает при нарушении вторичного гемостаза, а именно коагуляционного, связанного с факторами свертывания крови (прокоагулянтов). Клинически проявляется кровоизлияниями в суставы, межмышечными и межфасциальными гематомами, забрюшинными кровоизлияниями, профузными легочными и желудочно-кишечными кровотечениями, гематурией, кровоизлияниями в головной мозг. Характерны отсроченные кровотечения.

Возникает при нарушении вторичного гемостаза, а именно коагуляционного, связанного с факторами свертывания крови (прокоагулянтов). Клинически проявляется кровоизлияниями в суставы, межмышечными и межфасциальными гематомами, забрюшинными кровоизлияниями, профузными легочными и желудочно-кишечными кровотечениями, гематурией, кровоизлияниями в головной мозг. Характерны отсроченные кровотечения.

Дефекты прокоагулянтов обусловлены недостаточным количеством или активностью одного или нескольких факторов, участвующих в формировании фибрина.

Среди причин могут быть:

1) наследственные коагулопатии (дефицит факторов свертывания VIII, IX, II) (см. рис. 5, 6). Дефицит фактора XII не проявляется геморрагиями, хотя лабораторное обследование обнаруживает у этих пациентов нарушение контактной активации (удлинение АЧТВ);

2) приобретенные коагулопатии — возникают при появлении в крови циркулирующих антикоагулянтов, так называемых ингибиторов факторов свертывания, которые являются антителами к белкам свертывания крови (чаще к VIII фактору) при следующих состояниях:

2) приобретенные коагулопатии — возникают при появлении в крови циркулирующих антикоагулянтов, так называемых ингибиторов факторов свертывания, которые являются антителами к белкам свертывания крови (чаще к VIII фактору) при следующих состояниях:

- аутоиммунные заболевания,

- послеродовый период,

- гиперчувствительность к лекарствам (антибиотики, нитрофураны, сульфаниламиды и др.);

3) передозировка непрямых антикоагулянтов (см. рис. 7);

4) заболевания печени, так как все факторы свертывания, кроме VIII, синтезируются в печени;

4) заболевания печени, так как все факторы свертывания, кроме VIII, синтезируются в печени;

5) избыточный фибринолиз.

Лабораторный контроль. Помимо ОАК с оценкой уровня тромбоцитов обязательно выполнение коагулограммы с определением следующих тестов: АЧТВ, ПВ, активность протромбина по Квику, МНО, фибриноген, Д-димеры.

В случае отклонения тестов коагулограммы от нормы показано проведение уточняющих тестов 2-го уровня: уровень отдельных факторов свертывания, при снижении — определение ингибиторов к ним, ТЭГ/РОТЭМ при имеющейся возможности.

Смешанный тип кровоточивости

Обусловлен сочетанием нарушений различных компонентов системы гемостаза (первичного и вторичного). Проявляется в основном гематомами и петехиально-пятнистыми кровоизлияниями (см. рис. 8). Первоначально появляются мелкие синячки, затем гематомы. Преобладают гематомы в подкожной и забрюшинной клетчатке и внутренних органах. Отмечаются обширные кровоподтеки, уплотнение кожи в местах геморрагий. Гемартрозов практически не бывает.

Обусловлен сочетанием нарушений различных компонентов системы гемостаза (первичного и вторичного). Проявляется в основном гематомами и петехиально-пятнистыми кровоизлияниями (см. рис. 8). Первоначально появляются мелкие синячки, затем гематомы. Преобладают гематомы в подкожной и забрюшинной клетчатке и внутренних органах. Отмечаются обширные кровоподтеки, уплотнение кожи в местах геморрагий. Гемартрозов практически не бывает.

Причины смешанного типа кровоточивости:

- ДВС-синдром;

- болезнь Виллебранда;

- дефицит факторов протромбинового комплекса (ПТК) — VII, X, V, II;

- передозировка антикоагулянтов (непрямых или гепарина), фибринолитиков;

- тяжелые поражения печени.

Лабораторные тесты: ОАК (гемоглобин/тромбоциты), коагулограмма с определением стандартных тестов АЧТВ, ПВ, активность протромбина по Квику (%), МНО, фибриноген, Д-димеры. Тесты 2-го уровня: уровень отдельных факторов свертывания, при снижении ингибиторов к ним, ТЭГ/РОТЭМ при имеющейся возможности.

Васкулитно-пурпурный тип кровоточивости

Характерен для поражения сосудов (вазопатий), при котором происходят воспалительные либо пролиферативные процессы в сосудистой стенке (отложение циркулирующих иммунных комплексов, фибрина).

Характерен для поражения сосудов (вазопатий), при котором происходят воспалительные либо пролиферативные процессы в сосудистой стенке (отложение циркулирующих иммунных комплексов, фибрина).

Встречается при геморрагическом васкулите, инфекционных и иммунных васкулитах, при синильной пурпуре, геморрагической саркоме Капоши.

Проявляется в основном симметрично расположенными мелко-точечными ярко-красными геморрагиями на воспалительной основе, выступающими над поверхностью кожи, с тенденцией к слиянию (см. рис. 9). Сыпь определятся в виде небольших уплотнений, это микросгустки свернувшейся крови, вышедшей из разрушенного микрососуда или оставшейся в сосуде. В начале заболевания все элементы сыпи одинаковой величины и формы, при надавливании не исчезают, затем папулы могут некротизироваться. После выздоровления длительно сохраняется гиперпигментация кожи.

Ангиоматозный тип кровоточивости

Связан с генетически обусловленной или вторичной (симптоматической) телеангиэктазией, при которой выявляются мелкие ангиомы в виде сосудистых узелков, петель или «паучков» на различных участках кожи или слизистых оболочках (см. рис. 10).

Связан с генетически обусловленной или вторичной (симптоматической) телеангиэктазией, при которой выявляются мелкие ангиомы в виде сосудистых узелков, петель или «паучков» на различных участках кожи или слизистых оболочках (см. рис. 10).

Характеризуется упорными повторяющимися кровотечениями одной и той же локализации (губы, носоглотка, нос, слизистая рта, кишечник, легкие, почки). Нет спонтанных и травматических кровоизлияний в кожу и подкожную клетчатку.

Нозологический диагноз подтверждается на основании морфологического изучения сосудов.

Классический пример этого типа кровоточивости — болезнь Рандю — Ослера, наследственная геморрагическая телеангиэктазия. Наследуется по аутосомно-доминантному типу. Кровоточивость связана с низкой резистентностью сосудистой стенки, со слабой стимуляцией адгезии и агрегации тромбоцитов и свертывания крови.

В раннем детском возрасте телеангиэктазии не видны и начинают формироваться к 6–10 годам. Затем медленно, в течение десятилетий, растет их число и распространенность, с большей частотой отмечается кровоточивость из них.

Выделяют 3 типа телеангиэктазий:

- ранний: небольшие пятнышки неправильной формы;

- промежуточный: сосудистые «паучки»;

- поздний (узловатый): ярко-красные круглые или овальные узелки 5–7 мм в диаметре, выступают над поверхностью кожи (слизистой).

У пациентов с наследственной геморрагической телеангиэктазией старше 25 лет присутствуют проявления двух или всех трех типов на коже и слизистой.

Отличительный признак: ангиэктазии бледнеют при надавливании.

Раньше всего появляются на губах, крыльях носа, щеках, над бровями, внутренней поверхности щек, языке, деснах, слизистой оболочке носа, затем на любых участках кожных покровов (в т. ч. волосистой части головы и кончиках пальцев), под ногтями, на слизистых оболочках (зев, гортань, бронхи, ЖКТ, почечные лоханки, мочевыводящие пути, влагалище).

Осложнения болезни Рандю — Ослера:

- постгеморрагическая железодефицитная анемия;

- патология печени (картина хронического гепатита и цирроза) из-за наличия телеангиэктазов и артериовенозных шунтов;

- желудочно-кишечный ангиоматоз (рецидивирующие кровотечения);

- поражение почек (гематурия, почечная колика);

- посттрансфузионный гемосидероз как осложнение частых трансфузий донорских эритроцитов.

Лабораторная диагностика: ОАК (гемоглобин), уровень ферритина (отражает запасы железа в организме). Патоморфологическое или гистологическое исследование ткани. Микроскопически описывается очаговое истончение стенок и расширение просвета микрососудов, неполноценный местный гемостаз (из-за недоразвития субэндотелия и крайне низкого содержания в нем коллагена).

Еще одна патология, при которой отмечается ангиоматозный тип кровоточивости, — сосудистая опухоль (гемангиома) (см. рис. 11). Это доброкачественное сосудистое образование, появляющееся из-за эмбрионального нарушения развития кровеносных сосудов. Имеет вид красного, багрового или синюшного пятна, возвышающегося над поверхностью кожи. Чаще всего выявляется при рождении или в течение первых недель жизни.

Еще одна патология, при которой отмечается ангиоматозный тип кровоточивости, — сосудистая опухоль (гемангиома) (см. рис. 11). Это доброкачественное сосудистое образование, появляющееся из-за эмбрионального нарушения развития кровеносных сосудов. Имеет вид красного, багрового или синюшного пятна, возвышающегося над поверхностью кожи. Чаще всего выявляется при рождении или в течение первых недель жизни.

Хроническая пигментная пурпура, или капиллярит Шамберга (болезнь Шамберга), — поражение кожи, вовлекающее в хронический патологический процесс сосуды и изменяющее проницаемость капилляров.

Хроническая пигментная пурпура, или капиллярит Шамберга (болезнь Шамберга), — поражение кожи, вовлекающее в хронический патологический процесс сосуды и изменяющее проницаемость капилляров.

В результате этих изменений появляются весьма характерные множественные точечные кровоизлияния. Эти поражения имеют вид буро-коричневых пятен (см. рис. 12). Болезнью Шамберга чаще болеют мужчины среднего и пожилого возраста. Этиология данного заболевания — вопрос оживленной дискуссии в научных кругах, который до сих пор остается открытым.

Лейкоцитокластический васкулит — это хроническое заболевание, характеризующееся воспалением мелких сосудов кожи. Часто имеет вторичную природу, развивается на фоне ревматологических болезней, вирусных инфекций, злокачественных новообразований.

Лейкоцитокластический васкулит — это хроническое заболевание, характеризующееся воспалением мелких сосудов кожи. Часто имеет вторичную природу, развивается на фоне ревматологических болезней, вирусных инфекций, злокачественных новообразований.

При первичной форме поражение изолированное, внутренние органы остаются интактными. Клинически болезнь проявляется различными кожными высыпаниями — крапивницей, петехиями, пальпируемой пурпурой (см. рис. 13). Диагноз ставится на основании гистологического исследования биоптата кожи. Для лечения применяются антигистаминные, противовоспалительные и иммуносупрессивные лекарственные препараты.

Криоглобулинемия — синдром, обусловленный присутствием в сыворотке крови преципитатных белков (криоглобулинов), способных выпадать в осадок при температуре ниже 37 °С и образовывать отложения на стенках кровеносных сосудов, вызывая тем самым васкулит. Проявления криоглобулинемии могут включать геморрагическую сыпь (см. рис. 14), синдром Рейно, артралгию, периферическую полинейропатию, гепатоспленомегалию, гломерулонефрит и почечную недостаточность.

Криоглобулинемия — синдром, обусловленный присутствием в сыворотке крови преципитатных белков (криоглобулинов), способных выпадать в осадок при температуре ниже 37 °С и образовывать отложения на стенках кровеносных сосудов, вызывая тем самым васкулит. Проявления криоглобулинемии могут включать геморрагическую сыпь (см. рис. 14), синдром Рейно, артралгию, периферическую полинейропатию, гепатоспленомегалию, гломерулонефрит и почечную недостаточность.

Диагностическими тестами криоглобулинемии являются анализы крови на сывороточный криоглобулин, РФ, анти-HCV и пр.; результаты биопсии кожи или почки. Лечение осуществляется с помощью глюкокортикоидов, цитостатиков, противовирусных препаратов, плазмафереза или крио-афереза.

Выводы

Таким образом, в ходе диагностического поиска для правильного определения геморрагического синдрома:

- важно определить тип кровоточивости, уточнить наличие кровоизлияний в мышцы, слизистые, суставы;

- лабораторное тестирование желательно проводить на высоте геморрагического синдрома, при значительном снижении уровня факторов свертывания;

- показано тщательное исследование лимфатических узлов, костно-суставной системы, печени, селезенки, поскольку геморрагический синдром чаще всего является вторичным сопутствующим состоянием, проявляющимся на фоне других патологий.