Молярно-резцовая гипоминерализация (МРГ) — актуальная проблема для детских стоматологов из-за своих клинических проявлений и достаточно высокой распространенности. При данной патологии могут не только поражаться зубы, но и ухудшаться качество жизни.

Актуальность проблемы

Жанна БуракМРГ представляет собой нарушения формирования твердых тканей постоянных зубов (от 1 до 4 первых моляров и/или резцов), которые наблюдаются при их прорезывании и проявляются в виде участков непрозрачной эмали, ее помутнения с четко определяемой границей между пораженной и неизменной тканью (опаковостью). Эмаль первых моляров приобретает желтоватый цвет с порами — «сырные» зубы. На резцах пятна имеют белую или желтую окраску. Зубы чувствительны к механическим и температурным раздражителям.

Жанна БуракМРГ представляет собой нарушения формирования твердых тканей постоянных зубов (от 1 до 4 первых моляров и/или резцов), которые наблюдаются при их прорезывании и проявляются в виде участков непрозрачной эмали, ее помутнения с четко определяемой границей между пораженной и неизменной тканью (опаковостью). Эмаль первых моляров приобретает желтоватый цвет с порами — «сырные» зубы. На резцах пятна имеют белую или желтую окраску. Зубы чувствительны к механическим и температурным раздражителям.

По МКБ-10 МРГ относится к рубрике К00 Нарушения развития и прорезывания зубов, категории К00.3 Крапчатые зубы, подкатегории К00.31 Неэндемическая крапчатость эмали (нефлюорозное помутнение эмали зубов).

Значимость МРГ в практике детского стоматолога обусловлена клинической картиной данного заболевания, а также достаточно высокой распространенностью. В настоящее время в мире она оценивается в среднем на уровне 10–20 %, причем колебания составляют от 2,9 % до 44 %.

Проведенное в Минске исследование (А. И. Яцук и др., 2015) выявило эту патологию у 11–14 % детей. Схожие предварительные данные получены и в ходе исследования, которое выполняют в настоящее время сотрудниками кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии с курсом детской стоматологии ИПКиПКЗ БГМУ.

Этиология молярно-резцовой гипоминерализации на данный момент остается неясной, заболевание считается многофакторным. Роль могут играть гипоксия новорожденных, прием медикаментозных препаратов матерью в период беременности, наследственная предрасположенность, недостаток витамина D в период внутричелюстного формирования зубов, неблагоприятные факторы окружающей среды.

Сбой процессов формирования твердых тканей на микроуровне проявляется в ухудшении качества минерализации (снижение содержания кальция и фосфатов при увеличении доли карбонатов, снижение минерального компонента на 20–25 %), уменьшении размеров кристаллов гидроксиапатитов и образовании менее организованной кристаллической решетки, увеличении содержания белкового компонента эмали. Как результат, эмаль более пористая, проницаемая, обладает сниженными прочностью, твердостью и модулем эластичности. Клинически это проявляется эстетическими нарушениями, гиперчувствительностью зубов (вплоть до отказа ребенка чистить зубы), риском утраты пораженной эмали вскоре после прорезывания зуба (в процессе ускоренного абразивного износа или скалывания), быстрым присоединением кариозного процесса, нарушением адгезии реставраций. Также достаточно часто отмечаются сложности при проведении анестезии первых постоянных моляров у таких пациентов.

Трудности постановки диагноза

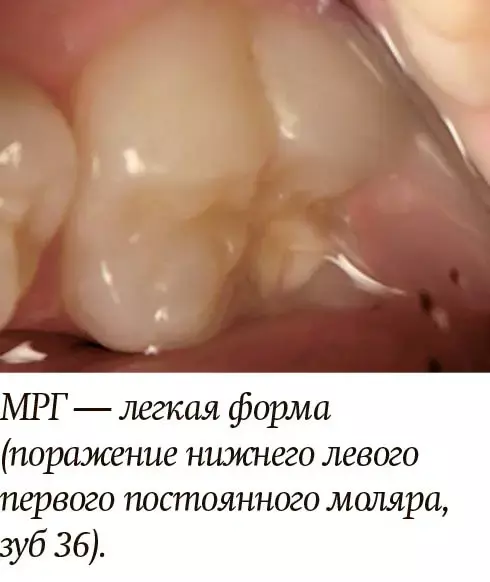

Выделяют 2 формы МРГ: легкую и тяжелую. При первой форме быстрой утраты эмали пораженных участков не происходит, эстетические проблемы, связанные с изменением цвета резцов, незначительны, чувствительность индуцированная (т. е. наблюдается к внешним раздражителям, например, к воздуху/воде, но не к чистке зубов). При тяжелой форме МРГ ограниченные очаги опаковости сопровождаются утратой эмали и быстрым присоединением кариеса. Изменение цвета резцов приводит к выраженным эстетическим нарушениям, которые могут иметь социально-психологические последствия; гиперчувствительность зубов спонтанная и стойкая, влияющая на функции (например, чистку зубов, жевание).

Пациенты с МРГ могут приходить на прием со значительным разрушением первых постоянных моляров (присоединившееся кариозное поражение), обширными реставрациями на этих зубах (полностью замещают зоны гипоминерализации) или даже уже после удаления пораженных зубов, что значительно затрудняет диагностику и приводит к заниженной регистрации распространенности МРГ.

Действующие с 1 марта 2023 года в Беларуси клинические протоколы «Диагностика и лечение пациентов (детское население) с крапчатыми зубами» (утвержден постановлением Минздрава № 112 от 30 ноября 2022 г.) и «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с крапчатыми зубами» (утвержден постановлением Минздрава № 4 от 11 января 2023 г.) устанавливают для МРГ те же принципы и правила диагностики, что и для всей категории крапчатых зубов в целом.

Соответственно, основными принципами являются сбор анамнеза и выявление факторов, влияющих на возникновение крапчатости зубов в период закладки и преэруптивной минерализации (в течение 2-го и 3-го триместров беременности, первых 6 лет жизни); дифференциальная диагностика крапчатых зубов.

Обязательные диагностические мероприятия включают:

- сбор анамнеза;

- осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов, пальпацию, перкуссию, оценку состояния твердых тканей зубов, зубных рядов, пломб, протезов и ортодонтических аппаратов (при их наличии), состояния тканей периодонта и слизистой оболочки ротовой полости;

- индексную оценку стоматологического здоровья: индекс интенсивности кариеса зубов — КПУ, гигиенический индекс Green, Vermillion — OHI-S или индекс зубного налета Silness, Loe — PLI, индексы оценки состояния тканей периодонта (десневой индекс Loe, Silness — GI).

Дополнительные диагностические мероприятия могут включать:

- витальное окрашивание твердых тканей зуба (применяется для дифференциальной диагностики дефектов развития эмали и кариеса эмали (начального кариеса), чаще всего используется 2 % водный раствор метиленового синего);

- консультацию врача-специалиста (стоматолога-ортодонта, детского эндокринолога);

- инструментальное диагностическое исследование (лучевой метод), включающее ортопантомографию челюстей или конусно-лучевую компьютерную томографию челюстно-лицевой области с применением программы для локальной зоны (может проводиться взрослым и детям в возрасте 6 лет и старше);

- индекс разрушения окклюзионной поверхности зуба (ИРОПЗ).

Полезным может оказаться фотографирование для оценки твердых тканей зуба. Также этот метод позволяет запротоколировать исходную ситуацию и состояние зуба после лечения, облегчить коммуникацию с пациентом и его родителями.

Люминесцентная диагностика может применяться при необходимости дифференциальной диагностики МРГ и кариеса эмали (начального кариеса): при кариозном поражении происходит гашение свечения на пораженных участках, тогда как при пятнах некариозного происхождения отмечается бледно-голубое свечение.

В спорных клинических случаях, а также для врачей, мало знакомых с клинической картиной МРГ, помощь может оказать знание диагностических критериев МРГ согласно рекомендациям Европейской ассоциации детской стоматологии (пересмотр 2021 года).

1. Пораженные зубы

- a. Поражается от 1 до 4 первых постоянных моляров.

- b. Одновременно могут поражаться постоянные резцы.

- c. Для постановки диагноза должен быть поражен минимум один первый постоянный моляр.

- d. Чем сильнее поражены первые постоянные моляры, тем больше вовлечено постоянных резцов и тем тяжелее дефекты.

- e. Поражения могут также быть на вторых временных молярах, премолярах, вторых постоянных молярах и на буграх клыков.

2. Участки ограниченной опаковости

- a. Наблюдаются четко ограниченные помутнения, сопровождающиеся изменением прозрачности эмали.

- b. Определяется вариативность цвета, размера и формы участков опаковости.

- c. Цвет пораженных участков белый, кремовый или от желтого до коричневого.

- d. Следует учитывать только дефекты размером более 1 мм.

3. Постэруптивная утрата (дезинтеграция эмали)

- a. Значительно пораженная эмаль утрачивается вскоре после прорезывания зуба из-за жевательной нагрузки.

- b. Отмечается утрата первоначальной формы поверхности и вариабельная степень пористости оставшихся гипоминерализованных участков.

- c. Утрата эмали часто связана с предшествующей ограниченной опаковостью.

- d. Определяются участки обнаженного дентина и последующее развитие кариеса.

4. Чувствительность зубов (дентина)

- a. Часто выявляется чувствительность дентина пораженных зубов, варьирующаяся от легкой реакции на внешние раздражители до спонтанной гиперчувствительности.

- b. Могут быть трудности при анестезии пораженных первых постоянных моляров.

5. Атипичные реставрации

- a. Размер и форма реставраций не соответствуют типичной картине кариеса.

- b. В первых постоянных молярах реставрации распространяются на щечную или небную/лингвальную гладкую поверхность.

- c. По границе с реставрацией часто можно заметить опаковость.

- d. Реставрации в первых постоянных молярах и постоянных резцах, имеющие такую же распространенность, как и опаковость при МРГ, рекомендуется рассматривать как выполненные по этой причине.

6. Моляры, удаленные вследствие МРГ

- a. Соответствующая запись в карточке.

- b. Участки ограниченной опаковости. или нетипичные реставрации на других первых молярах.

- c. Характерные участки опаковости на резцах.

Дифференциальную диагностику МРГ проводят с другими видами крапчатых зубов, кариесом эмали, кариесом дентина, гипоплазией эмали, наследственным несовершенным амелогенезом (см. табл. 1).

Принципы помощи

Планирование комплексного лечения пациентов с МРГ начинается с оценки формы заболевания и может включать в себя все виды стоматологической помощи (терапевтическое, ортодонтическое, хирургическое, ортопедическое лечение).

Планирование комплексного лечения пациентов с МРГ начинается с оценки формы заболевания и может включать в себя все виды стоматологической помощи (терапевтическое, ортодонтическое, хирургическое, ортопедическое лечение).

При легкой форме МРГ у детей, согласно соответствующему клиническому протоколу, проводятся следующие обязательные лечебные мероприятия: мотивация пациента; обучение гигиене полости рта с использованием зубных паст, содержащих ионы кальция, фосфора, фтора (c содержанием фторида не менее 1 450 ppm); проведение профессиональной гигиены полости рта; реминерализирующая терапия курсом 1 месяц 2 раза в год с использованием кальций-фосфатсодержащих лекарственных средств; аппликации фторидсодержащего лака 2–4 раза в год; герметизация фиссур и ямок с применением стеклоиономерных или метакрилатных силантов.

При легкой форме МРГ у детей, согласно соответствующему клиническому протоколу, проводятся следующие обязательные лечебные мероприятия: мотивация пациента; обучение гигиене полости рта с использованием зубных паст, содержащих ионы кальция, фосфора, фтора (c содержанием фторида не менее 1 450 ppm); проведение профессиональной гигиены полости рта; реминерализирующая терапия курсом 1 месяц 2 раза в год с использованием кальций-фосфатсодержащих лекарственных средств; аппликации фторидсодержащего лака 2–4 раза в год; герметизация фиссур и ямок с применением стеклоиономерных или метакрилатных силантов.

При тяжелой форме МРГ, когда происходит образование дефектов твердых тканей зуба, проводится также реставрационное лечение с применением стеклоиономерных цементов, компомеров, гиомеров, композиционных материалов. Для восстановления жевательной функции (ИРОПЗ от 0,6 до 0,8) и по эстетическим показаниям — изготовление искусственных коронок.

При тяжелой форме МРГ, когда происходит образование дефектов твердых тканей зуба, проводится также реставрационное лечение с применением стеклоиономерных цементов, компомеров, гиомеров, композиционных материалов. Для восстановления жевательной функции (ИРОПЗ от 0,6 до 0,8) и по эстетическим показаниям — изготовление искусственных коронок.

Если происходит быстрое разрушение моляров в возрасте 6–8 лет, по согласованию со стоматологом-ортодонтом может быть рассмотрен вариант планового удаления этих зубов в возрасте 9–10 лет с последующим ортодонтическим лечением, когда вторые постоянные моляры занимают место первых.

Стоит отметить растущую популярность альтернативных методов лечения МРГ при поражении резцов и сопутствующих эстетических нарушениях (инфильтрация эмали, микроабразия, внешнее отбеливание). Данные методики менее инвазивны, чем изготовление композитной реставрации или ортопедической конструкции на резцы с участками опаковости. При этом техники микроабразии и внешнего отбеливания применяются после полного «созревания» тканей зуба, т. е. имеют возрастные ограничения и у детей не используются.

Стоит отметить растущую популярность альтернативных методов лечения МРГ при поражении резцов и сопутствующих эстетических нарушениях (инфильтрация эмали, микроабразия, внешнее отбеливание). Данные методики менее инвазивны, чем изготовление композитной реставрации или ортопедической конструкции на резцы с участками опаковости. При этом техники микроабразии и внешнего отбеливания применяются после полного «созревания» тканей зуба, т. е. имеют возрастные ограничения и у детей не используются.

Медицинское наблюдение за маленькими пациентами с МРГ проводится 1 раз в 3 месяца.

Знание принципов дифференциальной диагностики и лечения МРГ позволяет своевременно и верно поставить диагноз данной нозологии, а также составить и реализовать оптимальный план лечебно-профилактических процедур, обеспечив нормальное развитие и функционирование зубочелюстной системы ребенка.